تعتبر نظرية الشواش Chaos Theory من أحدث النظريات الرياضية الفيزيائية -وتترجم أحيانا بنظرية الفوضى أو العماء- التي تتعامل مع موضوع الجمل المتحركة (الديناميكية) اللاخطية التي تبدي نوعا من السلوك العشوائي يعرف بالشواش، وينتج هذا السلوك العشوائي إما عن طريق عدم القدرة على تحديد الشروط البدئية (تأثير الفراشة Butterfly Effect ) أو عن طريق الطبيعة

الفيزيائية الاحتمالية لميكانيكا الكم .

تحاول نظرية الشواش أن تستشف النظام الخفي المضمر في هذه العشوائية الظاهرة محاولة وضع قواعد لدراسة مثل هذه النظم مثل الموائع والتنبؤات الجوية والنظام الشمسي واقتصاد السوق وحركة الأسهم المالية والتزايد السكاني.

مقدمة عامة

أول من بحث في الشواش كان عالم الأرصاد، المدعو إدوارد لورينتز. ففي عام 1960 م، كان يعمل على مشكلة التنبؤِ بالطقس. على حاسوب مزود بنموذج لمحاكاة تحولات الطقس مؤلف من مجموعة مِنْ اثنتا عشرة معادلة لتشكيل الطقس. يقوم برنامجِ الحاسوبِ هذا بتوقع نظري للطقس.

في أحد أيام 1961 م، أراد رؤية سلسلة معينة من الحسابات مرة ثانية. ولتَوفير الوقتِ، بدأَ من منتصف السلسلة، بدلاً من بدايتها لاحظ لورينتز عند عودته، أن السلسلة قد تطورتَ بشكل مختلف. بدلاً من تكرار نفس النمط السابق، فقد حدث تباعد في النمطِ، يَنتهي بانحراف كبير عن المخطط الأصلي للسلسلة الأصلية.

وفي النهاية استطاع لورينتز تفسير الأمور، فقد قام الحاسوب بتخزين الأعداد بستة منازل عشرية في الذاكرة. لكنه كان يظهر ثلاثة أرقام عشرية فقط. عندما قام لورينتز بإدخال عدد من منتصف السلسلة أعطاه الرقم الظاهر ذو المنازل العشرية الثلاث و هذا أدى لاختلاف بسيط جدا عن الرقم الأصلي الموجود في الحسابات. ورغم أن هذا الخلاف بسيط جدا وضئيل فقد تطور مع تسلسل الحسابات إلى فروق ضخمة تجلت بانحرافات المخططات الواضحة. كانت الأفكار التقليدية وقتها تعتبر مثل هذا التقريب إلى ثلاثة مراتب عشرية دقيقا جدا ولم يكن الفيزيائيون يلقون بالا إلى الفروقات التي يمكن أن تنتج بعد مدة من هذه الفروقات الضئيلة في الشروط البدئية للتجربة، لكن لورينتز غير هذه الفكر. جاءَ هذا التأثيرِ لكي يعرف بتأثيرِ الفراشة. فكمية الاختلاف الضئيلة في نقاط بداية المنحنيين كانت صغيرة جدا لدرجة تشبيهها بخفقان جناح فراشة في الهواء لكن آثارها كانت عظيمة لدرجة التنبؤ بإعصار يضرب منطقة من العالم.

اختلافات المنحنيات بعد عمليات التقريب البسيطة التي قام بها لورينتز.من هذه الفكرة، صرّح لورينتز بأنّه من المستحيل توقع الطقس بدقّة. على أية حال، قادَ هذا الاكتشاف لورينتز إلى تشكيل النظرية التي عرفت لاحقا بنظرية الشواش.

بدأ لورينتز البحث عن نظام (مجموعة معادلات) أسهل من نظامه ذو الاثناى عشر معادلة ليدرس حساسيته للشروط البدئية. اعتمد لورينتز نموذجا يصف جملة دولاب مائي مؤلفة من ثلاث معادلات.

حصل لورينتز من جديد على حساسية عالية للشروط البدئية في هذا النموذج, فالنموذج كان يقدم نموذجا شواشيا يتغير مخططه بتغير الشروط البدئية لكن المدهش في الموضوع أن شكل المخططات كان دائما متشابها بشكل لولب مزدوج. تقليديا، كانت توصف الحركات بأنها إما أن تؤدي إلى حالة مستقرة حيث تصل المتغيرات إلى قيم ثابتة لا تتغير أو حركات دورية تقوم بنفس الحركات على نفس المسارات بشكل مستمر، لكن في هذه الحالة حصل لورينتز على حركات ذات شكل متشابه لكنها غير متطابقة وبالتالي غير دورية, وهذا النمط من الحركة هو ما أسماه لورينتز فيما بعد بجاذب لورينتز.

بديات التفكير حول التعقيد والشواش لاحظ البشر طوال آلاف السنين أن أسبابًا صغيرة يمكنها أن تُحدِث نتائج كبيرة غير متوقعة. وما أثار العلماء أنه في بعض المنظومات يمكن أن تقود تغيراتٌ طفيفة في الشروط الابتدائية إلى توقعات متباينة جدًّا، بحيث إن التوقُّع (أو التنبؤ) بحدِّ ذاته يصبح بلا فائدة. فقد برهن الرياضي الفرنسي جاك أدامار Jacques Hadamard، في أواخر القرن الـ 19، على النظرية التالية: إن حركة نقطة مادية بلا احتكاك على سطح تعتمد اعتمادًا حساسًا على الشروط الابتدائية. والمثال الشهير عن هذه النظرية هو كرات البلياردو وكيف أننا لا نستطيع التنبؤ الدقيق باتجاهاتها عندما تصطدم ثلاث منها على الطاولة. وقد فهم العالم بيير دوهم Pierre Duhem مغزى نظرية أدامار ونشر في العام 1906 ورقة بحثية وضَّح فيها بسهولة أن التنبؤ في هذه الحالات “غير مفيد أبدًا” بسبب الحاجة إلى معرفة ضرورية بالشروط الابتدائية غير المؤكدة. هذا ولم ينتبه هنري بوانكاريه Henri Poincaré إلى هذه الأبحاث، أو ربما لم يلحظها –وهو من يُدعى”أبا” نظرية الشواش. وقد نشر في العام 1908 كتابه العلم والمنهج Science et méthode الذي احتوى فقرة تعتبر أن فكرة “المصادفة” هي العامل الحاسم في المنظومات الدينامية لأننا نجهل بعض العوامل الابتدائية. وقد أُهمِلَتْ أعمالُ الثلاثة الذين ذكرناهم بسبب مجيء النظرية الكوانتية التي عطَّلت أفكار عالم الفيزياء كلَّه، وكذلك بسبب عدم توفر أدوات بحثية مثل نظريات الشغل ergonomics في رياضيات القياس، وأيضًا بسبب عدم وجود حواسيب تحاكي تجريبيًّا ما هو مبرهَن عليه نظريًّا.

في العام 1908 اكتُشِفَ الكوكب نبتون، وأحدث اكتشافُه فرحًا كبيرًا في أوساط مؤيِّدي الميكانيكا النيوتنية الكلاسيكية، لأن هذا الكشف كان متوقَّعًا من رصد الانحرافات الطفيفة في مدار الكوكب أورانوس. وكان قد حدث أمرٌ غير متوقع في العام 1889 عندما أنشأ ملك النروِج جائزة لمن يجد حلاً للمشكلة التالية: هل المنظومة الشمسية مستقرة أم لا؟ قدَّم بوانكاريه حلاً للمشكلة وفاز بالجائزة. لكن زميلاً له اكتشف لاحقًا أن ثمة خطأً في الحسابات؛ فأُعطِيَ بوانكاريه مهلة ستة أشهر كي يعالج المسألة إذا أراد الاحتفاظ بالجائزة.

وقد وجد بوانكاريه، مذهولاً، أنه لا يوجد حلٌّ للمشكلة، وتوصل إلى نتائج قلبت النظرة المقبولة عن الكون الحتمي الخالص التي سُلِّمَ بها منذ أن وضع إسحاق نيوتن الرياضيات الخطِّية linear

mathematics. وبيَّن بوانكاريه في بحث في العام 1890 أن قوانين نيوتن لا تقدِّم أيَّ حلٍّ لـ”مشكلة الأجسام الثلاثة”، أي كيفية التنبؤ بحركات الشمس والأرض والقمر، ووجد أن تباينات طفيفة في الشروط الابتدائية تُحدِثُ تباينات هائلة في الظواهر النهائية وتتحدى الحالةُ التنبؤات. وهكذا صرفتْ اكتشافاتُ بوانكاريه النظر عن النموذج الخطِّي النيوتوني الذي كان يهمل التغيرات الطفيفة التي تبرز بروزًا غير متوقع.

أحدث الجواب السلبي الذي توصَّل إليه بوانكاريه عواقب إيجابية على إبداع نظرية الشواش. إذ بعد ثمانين عامًا، في أوائل العام 1963، استخدم إدوارد لورنتس Edward Lorenz رياضيات بوانكاريه واصِفًا نموذجًا رياضيًّا مبسطًا لمنظومة الطقس، مؤلفًا من ثلاث معادلات تفاضلية غير خطِّية مترابطة، واستطاع من خلاله إظهار نِسَب التغير في درجة الحرارة وسرعة الرياح. بيَّنتْ بعضُ النتائج المدهشة سلوكًا معقدًا ناجمًا عن المعادلات البسيطة المفترضة؛ وكذلك أظهرتْ أن سلوك منظومة المعادلات كان يعتمد اعتمادًا حساسًا على الشروط الابتدائية للنموذج الرياضي. أوضح لورنتس بلا لبس مضامين اكتشافه قائلاً إنه إذا كانت ثمة أخطاء في رصد الحالة الابتدائية لمنظومة وهذا الأمر يتعذر اجتنابه في المنظومات الواقعية فإن التنبؤ الدقيق بالحالة المستقبلية للمنظومة يكون مستحيلاً. وقد وصف لورنتس هذه المنظومات التي تُظهِر اعتمادًا حساسًا على الشروط الابتدائية بأنها تحمل”أثر الفراشة “butterfly effect؛ وهذا المصطلح الفريد يعود إلى العبارة الشائعة: عندما ترفرف فراشة بجناحيها في هونغ كونغ يمكنها أن تُحدِث سلسلة من الزوابع في تكساس!

تكون المنظومة الشواشية chaotic system حساسة للشروط الابتدائية؛ ويتسبب الشواش في نقل المنظومة إلى حالة غير مستقرة. يعرِّف كامبل Campbell الشواش بأنه يلازم تعقيد الطبيعة وتعقيد المعرفة. ويستلزم الجانب الطبيعي من الشواش تَضافُر العلوم الطبيعية كافة، بينما تعالج العلوم الإنسانية الجانب المعرفي من الشواش. ويجد الشواش تعبيرًا عنه إما في شكل صيغة أو دالة أو كليهما. وهو يدرس الاعتماد المتبادل بين الأشياء في حالة البعد عن التوازن. فعندما تكون منظومة مبدِّدة غير خطِّية مفتوحة مرتبطة ببعض العلاقات مع منظومة مفتوحة أخرى فإن كلا المنظومتين تتقاطعان وتتشابكان وتتقاربان.

وعندما ينشأ اضطراب من مصدر داخلي أو خارجي في المنظومات الشواشية فإنها تُظهِر سلوكًا شواشيًّا يتضخم على المستوى الميكروي أو الماكروي (يتضاءل أو يتعاظم( أجرى إيليا بريغوجين بحوثًا إضافية على المنظومات الدينامية غير الخطِّية التي تُظهِر اعتمادًا حساسًا على الشروط الابتدائية، فبدأ عمله على المنظومات البعيدة عن التوازن في حقل الترموديناميكا. وقد قادته بحوثُه حول البنيات المبدِّدة غير الخطِّية إلى طرح مفهومي “التوازن”equilibrium والـ”بُعد عن التوازن”far-from-equilibrium كي يصف حالة المنظومة. وقد كشفتْ بحوثُه عن شروط البعد عن التوازن التي تقود إلى سلوك منظوماتي مباين للسلوك الذي يتوقعه التفسير المألوف للقانون الثاني في الترموديناميكا. تنبثق ظواهر التشعب والتنظيم الذاتي عن المنظومات المتوازنة عندما تخضع للاضطراب أو التقلقل. وقد كانت دراسات الاضطراب الخطوة التي قادت إلى نظرية التعقيد/الشواش التي تحدث عنها بريغوجين كما لو أنه أرسطو: يمكن للمنظومة البعيدة عن التوازن أن تمضي “من الوجود إلى الصيرورة”؛ وتبيِّن هذه الصيرورة كيف يولد النظام من الشواش في المنظومات الحرارية والكيميائية، وكذلك في المنظومات الحية.

من دراسته لبحوث المحاكاة عند لورنتس، اقترح الرياضي رونيه توم René Thom ما يُعرَف حاليًّا باسم “نظرية الكوارث” catastrophe theory، أو الوصف الرياضي لكيفية تشعُّب أو تفرُّع المنظومة الشواشية.

ومن دراسة منظومات التكيف المعقدة التي استخدمها بوانكاريه ولورنتس وبريغوجين، طوَّر نورمان باكارد وكريس لانغتون نظريات “حافة الشواش” edge of

chaos: إذ تسبب الطاقة المتدفقة وتقلباتها عبر المنظومة تغيرات لانهائية، إما أن تضخِّم الآثار الناتجة أو تُضائِلَها. يحدث هذا عند “التحول الطَّوري” phase transition لتيار الشواش (يصف التحول الطَّوري المنظومة عندما تتغير من حالة إلى أخرى)، وقد يؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للمنظومة كلِّها بأسلوب غير متوقَّع أبدًا بعد هذه الدراسات، عصفت نظرية الشواش (أو العلم اللاخطِّي non-linear science) بعالم العلم كالريح، وتدفقت البحوث من مختلف الميادين العلمية والإنسانية، وظهرت مفاهيم نظرية التعقيد والشواش في البيولوجيا، والإحصاء، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، والحواسيب، وفي كافة الحقول تقريبًا.

النظام واللااستقرار فى الشواش النظام :order اكتشاف النظام في شيء ما أمر ضروري بالنسبة للعلماء والمؤرخين والفنانين والموسيقيين واللاهوتيين، بل حتى بالنسبة للنادلات في المطاعم أو الطباخين أو الجدات اللواتي يرتِّبن دمى عيد الميلاد. يمكن التعبير عن النظام رياضيًّا أو باستعمال المخططات البيانية. والمثال البسيط عن النظام هو الخط المستقيم؛ إذ نستطيع فهم النظام في الخطِّ المستقيم بسهولة لأننا نستطيع إنشاء هذا الخط عبر سلسلة من القطع المستقيمة المتساوية. ويمكن أن نجد النظام في العشواء أيضًا. يقول بوهم ما مفاده إن أيَّ حدث يقع يمتلك شيئًا من النظام؛ لذلك فإن فكرة الافتقار الكلِّي إلى النظام ليس لها معنى واقعي.

وبالفعل، فإن ما ندعوها أحداثًا عشوائية تقع في تعاقب موصوف ومعرَّف، ويمكن تمييزها عن أحداث عشوائية أخرى. وبهذا المعنى الأولي من الواضح أن لهذه الأحداث نظامًا.

يكون النظام حاذقًا دقيقًا في اللغة والفن والموسيقى والألعاب والعمارة والبنيات الاجتماعية والشعائر والأعراف لأنه يعتمد على المحيط؛ وعلى المشارك في هذه الميادين أن يفهم كلَّ تعقيداته لكي يصل إلى إدراك مقنع وذي معنى لها. يتسم النظام في الطبيعة والأشياء غير الحية والمنظومات الفيزيائية بأنه غير محدود، لكنه نظام دقيق وحاذق أيضًا. يمكن للماء أن يتدفق تدفقًا سلسًا عندما لا يعترضه عائق، لكن الدوامات تنشأ عندما تكون هناك عوائق تتسبب في حدوث نظام شواشي يثور ويجيش جيشانًا متطرفًا.

ويمكن أن تنشأ العشواء أيضًا، ويجب أن نفهمها هنا، كنتيجة لفعل العناصر الأصغر جدًّا في السياق الإجمالي الذي تقرِّره حدود الثوران الأوَّلي للماء. وهنا تنطبق نظرية الشواش على فكرة النظام؛ إذ إن جريان الماء يُعتبَر منظومة دينامية تعطي مثالاً عن نظرية المنظومات اللاخطِّية.

إن”المسرح” الذي تجري فيه أحداث وتحولات المنظومة يسمى “فضاء الحالة” أو “فضاء الطور”space phase. يُنظَر رياضيًّا إلى فضاء الطور على أنه الفضاء حيث كلُّ بُعد يقابل متغيرًا في المنظومة. لذلك فإنَّ كلَّ نقطة من فضاء الحالة يمكن أن تقدِّم وصفًا كاملاً للمنظومة عن أحد حالاتها الممكنة (المحتملة)؛ وإن تطور المنظومة يظهر نفسه كارتسام في أحد طرق أو مسارات فضاء الحالة. لذلك عندما نتقصى ونبحث فضاء الحالة (منطقة السلوك المنظوماتي) في منظومة دينامية سيبدو لنا أن تشوشات أو اضطرابات بالغة الصغر وخارجية يمكنها أن تسبب تغيرًا في المنظومة بأكملها. يمكن تعريف هذه الخاصية اللاخطِّية كما يلي: عندما يكون دَخْل المنظومة input غير متناسب مع خَرْجها output ندعوها “منظومة لاخطِّية”.

تبيِّن لنا نظرية الشواش أن المنظومات اللاخطِّية تُظهِر سلوكًا شاذًّا وغير منطقي؛ إذ يمكنها أن تخضع لتلقيمات راجعة سالبة أو موجبة، وقد تنتج الاستقرار أو اللااستقرار. ويمكنها أن تنتج التلاحم والتماسك من خلال التقارب والاقتران، أو تنتج الاختلالات والتشعبات، بل وحتى التغيرات الانفجارية. إذن، لكي يحدث الشواش ينبغي أن تكون لدينا منظومة حساسة للشروط الابتدائية، وعلى ترابط (تداخل) وثيق مع بيئتها المحيطة. عندما نفهم المنظومات اللاخطِّية ستبدو لنا متطابقة مع ما يجري في عالم الحياة اليومية الذي نعيشه اللااستقرار :instability يتضمن التعقيد/الشواش الدينامية dynamics، أو ما دعاه لورنتس “حالات البعد عن التوازن”.

تذكِّرنا كلمة “توازن” بمشهد البحيرة الهادئة. إن حالة السكون أو الاسترخاء هي إحدى تعريفات التوازن، لكنه يتطلب أيضًا فكرة “الاتزان” balance. يُعَدُّ التوازن نادرًا في المنظومات الدينامية المعقدة أو نوعًا من “مرحلة رجحان مؤقتة”.

وكي تبدأ السيرورات الدينامية لا بدَّ أن تنحرف المنظومة عن حالة التوازن. يرى بريغوجين وستنغرس أنه كلما كانت المنظومة أعقد كانت التشوشات والاضطرابات والتقلبات التي تهدد استقرار المنظومة أوفر عددًا. وعندما تصبح المنظومة عرضة للتأثر بهذه الاضطرابات فإن متطلباتها من الطاقة تتعاظم كي تحافظ على تماسكها. يحدث الاستقرار في جميع أنواع البنيات، الجوامد والغازات، المنظومات الحية وغير الحية، العضوية وغير العضوية، وكذلك في المؤسَّسات والأعراف. تسبب التقلبات الخارجية أو الداخلية تحولاً في المنظومة من الاستقرار إلى اللااستقرار؛ لكن هذا لا يحدث بالضرورة بسبب أيِّ تقلب عاديٍّ يقع، بل إنه يعتمد على نمط وقَدْر التقلب أو الاضطراب، بالإضافة إلى درجة حساسية المنظومة للتأثر. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بالحسبان قبل أن تُعتبَر المنظومة غير مستقرة. وفي بعض الأحيان، قد تحتاج المنظومة إلى أكثر من نوع من الاضطراب كي تتحول إلى حالة غير مستقرة. ويتحدث بريغوجين وستنغرس عن “التنافس بين الاستقرار من خلال الاستمرارية، واللااستقرار من خلال التقلُّب”؛ وحصيلة هذا التنافس تحدِّد “عتبة الاستقرار” threshold of stability.

بكلمات أخرى، يجب أن تنضج الشروط الملائمة كي يحدث “الجَيَشان”. يمكن أن نعطي أمثلة عن اللااستقرارية من ميادين عدة، كالأمراض والقلاقل السياسية والاختلالات الاجتماعية والأسرية. ويستخدم كامبل القول المأثور عن أنه ربما تكون القشة التي قصمت ظهر البعير هي ما يجعل المنظومة تذروها الرياح!

تتحرى نظرية الشواش عن المنظومة بالتساؤل حول الخاصية العامة لسلوكها على المدى الطويل. وتبحث الحلول الشواشية عن التفسير الكيفي quality لسلوك منظومة في المستقبل. إن الحلول الكمية quantity القريبة ربما تخبرنا متى تتراصف ثلاثة كواكب في مدارات إهليلجية؛ بينما تخبرنا الحلول الكيفية كيف تتشكل هذه المدارات في إهليلج، وليس في دوائر أو قطوع مكافئة، وتبحث خصائص جميع الحلول لهذه المنظومة وكيف ستغير المنظومة سلوكها. إن منظومة من قبيل كرة صغيرة (كلَّة) في أسفل وعاء، قد تستثار؛ وعندئذٍ سوف تُبدي بعض السلوكيات المضطربة، ولكنها في النهاية تستقر في أسفل الوعاء. والساعة أيضًا، عندما تتعرض لارتجاج أو صدمة خفيفة مفاجئة، قد تتوقف للحظة، لكنها تستأنف دورانها بعد ذلك. ونقول إن هذه المنظومات مستقرة، بينما المنظومات اللامستقرة (وغير الدورية) لا تستطيع أن تقاوم هذه الاضطرابات الطفيفة، وسوف تبدي بسببها سلوكًا معقدًا يجعل التنبؤ مستحيلاً، فتكون القياسات عنها في هذه الحالة عشوائية.

والتاريخ الإنساني هو المثال الممتاز عن المنظومات غير الدورية. تبزغ الحضارات وتتلاشى، لكن الأشياء لا تحدث أبدًا بالطريقة ذاتها. فأحداث صغيرة أو أشخاص أفراد قد يغيِّرون العالم من حولهم. وتحتوي الأمثلة المعروفة عن السلوك غير الدوري واللامستقر تجمعًا ضخمًا من الواحدات المتفاعلة. قد تتركب المنظومة من عوامل بشرية متنافسة أو جزئيات غاز متصادمة. وقد تحدث التغيرات بشكل متعاقب في المنظومات المعقدة البعيدة عن التوازن، وتؤدي إلى تفكيك الرباط بين القوى الداخلية التي تعطي المنظومة تماسكها والقوى الخارجية التي تمثل بيئة المنظومة. ويتيح الرباط للمنظومة، في أغلب الأحيان، أن تعمل بسلاسة؛ ولكن عندما تتصاعد حدَّة الاضطرابات، وتخضع المنظومة لـ”ضغوط” تتجاوز عتبات محددة، تبرز دلائل حادة على القلقلة، وقد يحدث شواش لاخطِّي مفاجئ، فتبدأ الأشكال الحادة للشواش بسلوك زائغ. ويسبب الانتقال أو الانزياح من جاذب إلى آخر تضاربًا في سلوك المنظومة. فما الذي يستطيع فعله أحد البشر، مثلاً، عندما يجد نفسه، على حين غرة، أمام مشكلات كثيرة ينبغي في ظلِّها اتخاذ قرار ما؟ يرى أحد العلماء أن المنظومة البشرية ينبغي أن تعير يقظة وانتباهًا وعناية أكبر كي تحفظ روابطها الداخلية وشبكات التواصل فيها.

وتتَّسم سيرورة اتخاذ القرار عند الإنسان ببصمات الشواش الواضحة؛ إذ يكون هناك الكثير من الدوافع والمسلَّمات والمضامين التي ينبغي اعتبارها عند اتخاذ قرار. فهنا يساعد “الجاذب الغريب” strange attractor في هذه السيرورة ويدفع في اتجاه أحد الممكنات. وقد يكون الجاذب الغريب عقدة نفسية، أو يتخذ شكل المنظومة الاعتقادية للإنسان.

الجاذب الطارئ (الغريب): ليس سهلاً أن نعرِّف بالجاذب. لقد أعطى أحد العلماء التعريف التالي: الجواذب هي مجموعة محدودة تحتوي المسارات. الجاذب الطارئ هو، ببساطة، نموذج للمسار الذي يرسمه سلوك المنظومة عندما نعبِّر عنه تخطيطيًّا. ويميل سلوك المنظومات اللاخطِّية إلى التقلص أو الانقباض ضمن مناطق محددة من فضاء الحالة. نسمي هذا الانقباض بـ”الجاذب”؛ وهو يعبِّر، من الناحية الفعلية، عن “مجموعة من النقاط التي تتقارب جميع المسارات متجهةً نحوها”.

يُعَدُّ مفهوم الجاذب الطارئ مركزيًّا في نظرية الشواش. فعندما نفتح صنبور الماء كي نحصل على تيار مائي أسرع وأسرع، يمكننا أن نلحظ تطور فعل التيار المائي من الانطلاق السَّلِس وصولاً إلى الجيشان. تمثل هذه الأنواع المختلفة من الجريان نماذج متنوعة ينجذب إليها جريان الماء. وثمة ثلاثة نماذج من الجواذب التي نشاهدها في المنظومات:

(1) الجاذب النقطي: ويتعلق بالمنظومات التي تصل إلى توازن مستقر؛ وتمثل له حالة نواس يتأرجح، ثم لا يلبث أن يتوقف في نقطة.

(2) الجاذب الدوري: يتعلق بالمنظومات التي تكرِّر ذاتها في تأرجُحات دورية. فمثلاً، إذا أضفنا إلى النواس السابق نابضًا لكي يتغلب على قوى الاحتكاك، تصبح للنواس دورة محدودة في فضاء الطور الخاص به. ونقول عندئذٍ إن الجاذب الدوري يرسم سيرورات تكرِّر ذاتها.

(3) الجاذب الطارئ (الغريب): ويتعلق بالمنظومات الشواشية. ويدل اسمُه على أنه يطرأ على المنظومة (بعد أن تدخل في مرحلة التحول الطَّوري) بشكل غير متوقع وغير قابل للتنبؤ به، مما يوحي بأنه غريب عن فضاء الطور الخاص بالمنظومة.

التحول الطورى يحدث التحول الطَّوري للمنظومة عند حافة الشواش. إنه الموضع حيث تتشكل خيارات المنظومة. ثمة اضطراب في الكون على الدوام؛ وقد اعترف العلماء بذلك منذ أبحاث بوانكاريه ولورنتس حول تغيرات المناخ وعلاقة ذلك بالتنبؤ الجوي.

وقبلئذٍ كان التعامل مع الاضطراب في التجارب العلمية يتم إما بإهماله، أو بتبسيطه، أو بالتصريح بفشل التجربة. لكن العلماء أثبتوا فيما بعد أن الاضطراب يمكن مواجهته وصياغته رياضيًّا بواسطة المعادلات اللاخطِّية. وبذلك فهو يتصل مباشرة بمسألة الحساسية للشروط الابتدائية، ويمكن وصفه بواسطة الجاذب الطارئ قبل التحول الطَّوري تدخل المنظومة في مرحلة الشواش العميق deep chaos.

ويحدث هذا التعقيد في المنظومات الطبيعية، والمنظومات البشرية الصنع، وكذلك في البنيات الاجتماعية. وهنا، في الشواش العميق، تدخل المنظومة أعقد حالاتها؛ ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها مصنع الممكنات.

عندما تكون الشروط المفروضة على المنظومة قوية إلى درجة كافية (أي أن هناك الكثير من التقلقلات المتعارضة الاتجاهات بحدة) يمكن للمنظومة أن تتكيف مع بيئتها بطرق متعددة ومتباينة. قد تكون هناك حلول متعددة ممكنة؛ ولا يمكن للمصادفة وحدها أن تقرِّر ما هو الحل الذي سيتحقَّق (أي ما هو المسار الفعلي الذي سوف تسلكه المنظومة). ويلعب الجاذب الطارئ دورًا كبيرًا في تحقُّق أحد هذه الحلول.

إذن، ليس ثمة اتجاه أو مسار مسبق وحتمي كي تسير عليه المنظومة، بل إن الأمر أشبه بقرار من نمط إما … أو. ههنا يحدث التحول الطَّوري للمنظومة ويصاغ مستقبلُها اللاحق.

يمكن أن نقارن التحول الطَّوري مع معنى الآن NOW الذي أقلق الفلاسفة والعلماء واللاهوتيين عبر التاريخ. اعتبر كارل بوبر أن الآن يشبه لقطة مفردة من شريط مصوَّر متسلسل – الماضي والمستقبل معروف في السياق الإجمالي للسلسلة.

وقد أقلق مفهوم الآن أينشتاين؛ إذ إن الفيزياء كانت تعتبر أن سؤال الآن يخص الإنسان وحده، ولا معنى له في الفيزياء. أما في نظرية التعقيد/الشواش فإن الآن هو حالة التحول الطَّوري، حيث تكون الخيارات جميعًا مفتوحة. يتحدث الفيلسوف بول تِلِخ Paul Tillich ببلاغة عن الإنسان الذي يعيش في الآن الدائم the Eternal Now.

وربما كان هذا بالضبط ما نفعله كبشر؛ إذ إن كلَّ لحظة من لحظات حياتنا هي حالة تحول طوري ينقلنا إلى اللحظة التالية. إن خياراتنا تحدِّد، لحظة بلحظة، الحياة التي نعيشها.

نجحت دراسة بريطانية أمريكية مشتركة في تقديم دلائل على امتلاك الطيور بوصلة كيميائية، تستعين بالمجال المغناطيسي للأرض، فتمكن الطائر من تحديد الوجهة التي يقصدها.

نجحت دراسة بريطانية أمريكية مشتركة في تقديم دلائل على امتلاك الطيور بوصلة كيميائية، تستعين بالمجال المغناطيسي للأرض، فتمكن الطائر من تحديد الوجهة التي يقصدها.

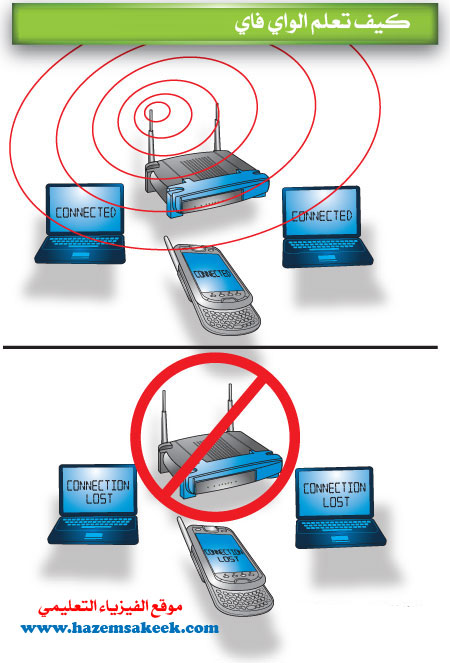

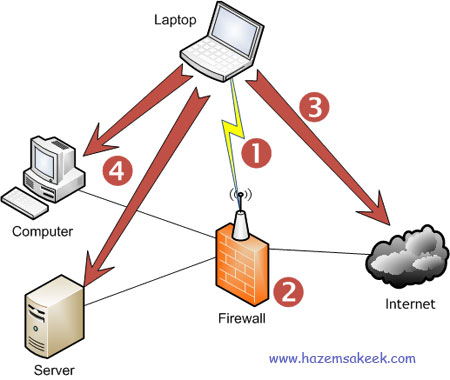

(1) نقطة اتصال سلكي سواء كان كابل شبكة أو سلك

(1) نقطة اتصال سلكي سواء كان كابل شبكة أو سلك

من الاختراعات التي ظهرت حديثا ما يسمى بالملابس الذكية حيث في هذه الصورة قميص مجهز بمجس لاستقبال إشارات الواي فاي فعند مرورك في منطقة فيها شبكة واي فاي فان الشعار المرسوم على القميص يظهر وميض ملفت للنظر.

من الاختراعات التي ظهرت حديثا ما يسمى بالملابس الذكية حيث في هذه الصورة قميص مجهز بمجس لاستقبال إشارات الواي فاي فعند مرورك في منطقة فيها شبكة واي فاي فان الشعار المرسوم على القميص يظهر وميض ملفت للنظر.

(1) تعتبر تكلفة إضافية وقد تكون باهظة الثمن إذا تجاوزت الرسالة النصية الحد المسموح به. واغلب الشركات تفرض رسوما إضافية على الرسائل المرسلة وفي بعض الشركات الأخرى تفرض رسوما على الرسائل المرسلة والمستقبلة أيضا

(1) تعتبر تكلفة إضافية وقد تكون باهظة الثمن إذا تجاوزت الرسالة النصية الحد المسموح به. واغلب الشركات تفرض رسوما إضافية على الرسائل المرسلة وفي بعض الشركات الأخرى تفرض رسوما على الرسائل المرسلة والمستقبلة أيضا