عزيزي القارئ، في المقال السابق، تحدثنا عن أكثر نتائج علم الكونيات غرابة، ألا وهو تمدد الكون، إذا لم تقرأ المقال بعد ماذا تنتظر؟ هناك الكثير من المعلومات الذهبية والتخيلات بانتظارك! عُد وأقرأ المقال السابق، حتى نكون جاهزين لنبدأ برحلتنا الآن! ختمنا المقال بسؤال “هل يمكن للكون أن ينكمش بدلًا من أن يتمدد؟“

في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال، لدينا رأيين في هذه المسألة، هل سيستمر الكون بالتمدد والاتساع؟ أم سينكمش على ذاته وينسحق؟ عزيزي القارئ اربط حزام الأمان، وهيّا بنا.

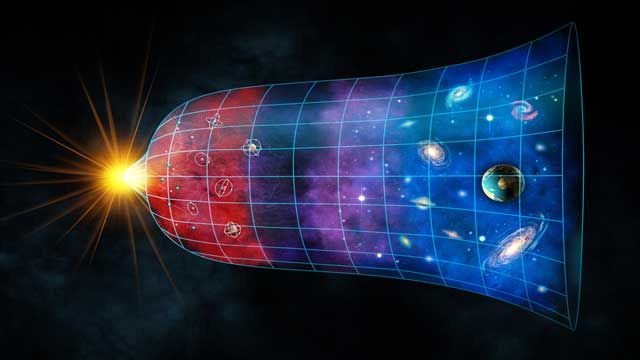

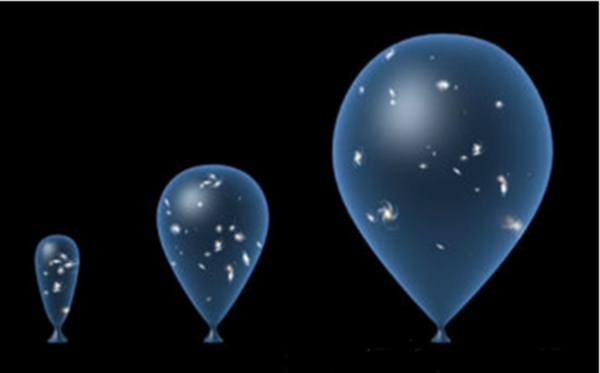

صديقنا العالِم اينشتاين توصل إلى النظرية النسبية العامة التي غيرت مفهوم العالم وصاغت مفهوم الجاذبية من جديد، لكن يؤسفني أن أخبرك أن معادلات النظرية لديها إشكاليات من خلال بعض نتائجها حتى أنها كانت صادمة ل اينشتاين نفسه، وشعر أن هناك ثمة خطأ ما! عندما طبّق معادلات النظرية النسبية العامة على الكون ككل، كانت الصدمة هُنا أنها لم تتوافق مع الفكرة السائدة أن الكون ثابت، وكان لا بد من اثنين أن الكون سيستمر بالتمدد والاتساع، أو سينكمش على ذاته وينسحق. لكن اينشتاين رفض الفكرة تمامًا، وكان مقتنع أن تمدد الكون شيء مستحيل، وتوقع أن هناك مشكلة حسابية في نظريته،فعاد مرة أخرى إلى معادلاته وأضاف شيء يسمى بـ (الثابت الكوني)، وكانت وظيفته في المعادلة حفظ استقرار الكون من التمدد والانكماش رياضيًا، ولكن عزيزي القارئ! ألم تلاحظ أن هناك تناقض ما؟ لو عُدت للوراء قليلًا وتذكرت مقالنا عن تمدد الكون، ستعلم أن ادوين هابل عندما رصد المجرات وجدها تتباعد عن بعضها البعض بسرعة متزايدة، وتبين هُنا أن الكون ليس ثابت، وأخيرًا استسلم اينشتاين واعترف أن إضافته ل الثابت الكوني كان خطأ،

لكن بنفس الوقت ظهر تساؤل جديد أمام علماء الكونيات، إذا كان الكون يتمدد، فما مصيره النهائي؟

جاء وقت التخيل، هيّا نتخيل عزيزي القارئ!

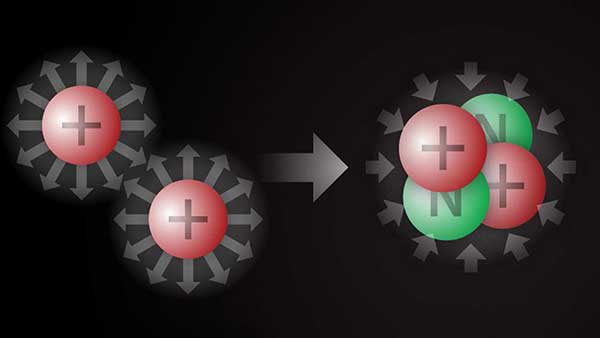

تخيل أنك تحمل كرة، وقذفت الكرة ل الأعلى، سترتفع الكرة بسرعة، وبعد ذلك تدريجيًا ستتباطأ حركتها وتتوقف لحظيًا، وستعود إليك مرة ثانية، ماذا لو قذفتها بسرعة أكبر؟ أو حتى قذفتها بمدفع بسرعة 2 كبير متر في الثانية؟ سيحصل نفس الشيء وستعود إلى أحضان الأرض، وهذا الشيء يحصل لأن قوة جذب الأرض تتغلب على قوة اندفاع الكرة، لكن لو قذفتها بسرعة 11 كيلومتر في الثانية، حينها ستصل الكرة إلى سرعة الافلات، وهي السرعة التي تستخدمها المركبات الفضائية لتفلت من قوة الجاذبية الأرضية، بصورة أوسع نستطيع تطبيق نفس الفكرة على الكون ككل، ف الكون يتمدد، ومجراته تتباعد عن بعضها، ولكن بنفس الوقت الحركة محكومة بقوتين معاكستين، تمامًا مثل قوة الاندفاع وقوة الجاذبية في مثال القوة، والقوتين هما: طاقة الحركة التي اكتسبها المجرات بفعل الانفجار العظيم، وطاقة الوضع الكامنة الناتجة عن قوة جاذبية الكتلة الموجودة في المجرات.

هل جربت يومًا أن تلعب لعبة شد الحبل؟ نعم مثل لعبة شد الحبل، أنت تحاول أن تشد الحبل باتجاهك، وصديقك يحاول شد الحبل باتجاهه، وهذا يضعنا أمام ثلاثة احتمالات ل مصير الكون!

الاول: أن تكون طاقة الحركة أكبر من الطاقة الكامنة، وهنا سيستمر الكون في التمدد إلى الأبد ولن يتوقف.

الثاني: أن تكون طاقة الحركة مساوية ل الطاقة الكامنة، هنا يعني أن الكون سيتوقف عن التمدد.

الثالث: أن طاقة الحركة أقل من طاقة الكامنة،في هذه الحالة، تكسب الجاذبية المعركة، وينكمش الكون على نفسه بما يسمى الانكماش العظيم.

أي أن الموضوع يتوقف على قدرة كتلة المجرات على جذب المجرات لبعضها، وهُنا جاء صديقنا الفيزيائي ألكسندر فريدمان من خلال حساباته ل معادلات اينشتاين من قرن، توصل إلى أن كتلة المجرات في الكون لا تستطيع أن تنتج جاذبية كاملة لتتغلب على طاقة الحركة، وبالتالي الاحتمال الأول هو الفائز في مقالنا، الكون سيتمدد إلى الأبد…

أيضًا من جهة أخرى هذا الرأي مبني على أن حلول ونتائج فريدمان ل معادلات اينشتاين، تقول أن الكون المسطح مكانيًا سيستمر في التمدد إلى الملانهاية، وكذلك الكون الذي هو محدبًا تحدبًا سالبًا، الكون حسب ما تبين في الأرصاد الخلفية الكونية يبدو وكأنه فعلًا مسطح مكانيًا، ستسأل نفسك ماذا يعني ب مسطح مكانيًا؟ تخيل أن هناك ورقة، ورسمت على سطحها مثلث مجموع زواياه 180 درجة، عندها نقول أن هذه الورقة مسطحة مكانيًالو رسمت مثلث مجموع زواياه ١٨٠ على سطح الكرة، ثم طويت الورقة وجعلتها على شكل اسطوانة ( ثنائية البعد)، فهل تتغير زوايا المثلث؟ في الحقيقة لا تتغير، سطح الاسطوانة سطح مسطح مكانيًا.

لكن نفس الأرصاد الكونية التي بينت أن الكون مسطح مكانيًا، بينت أن قيمة الثابت الكوني ليس صفرًا، ونماذج فريدمان لم تأخذ الثابت الكوني بعين الاعتبار.

لو أخذت سطح مسطح مكانيًا، مثل سطح الاسطوانة ثلاثي الأبعاد في فضاء رباعي الأبعاد، ووضعت الثابت الكوني، هل سيستمر الكون في التوسع؟ الحلول التي وجدناها تؤكد أن هناك احتمالية ألا يستمر الكون في التوسع، بل أن ينكمش، حتى مع أنه مسطح مكانيًا ينكمش، وعند حل معادلات اينشتاين بوجود الثابت الكوني نصل أن الكون من الممكن أن ينكمش إذا وصل قيمة الثابت الكوني إلى قيمة معينة.

إلى الآن لم يتوصل العلماء إلى رأي مُثبت علميًا! هناك العديد من الاحتمالات والاختلافات بين العلماء عن نهاية مصير الكون، وتعتبر من أهم المعضلات الفيزيائية التي يواجهها العلماء!

ماذا عنك عزيزي القارئ، هل تعتقد أن الكون سينكمش يومًا ما؟ شاركنا بِما تفكر به!