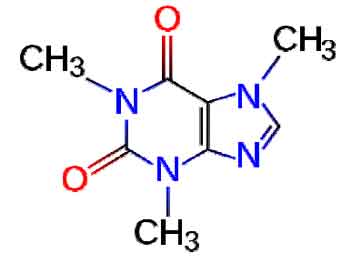

تقسم المواد من حيث قدرتها على توصيل الكهرباء إلى عوازل Insulators مثل الخشب، وأنصاف الموصلات Semiconductors مثل السيليكون، وموصلات Conductors مثل النحاس، ولكن هناك نوعاً اخراً وهو ما يعرف باسم الموصلات فائقة التوصيل Superconductors، والموصلات فائقة التوصيل سميت هكذا نظرا لأنها عند درجة حرارة معينة (منخفضة نسبيا) تصبح مقاومتها للكهرباء مساوية للصفر، وتصبح قدرتها علىالتوصيل فائقة جداً، حيث أنه إذا ما وجد تيار كهربي في حلقة متصلة من هذه المادة فإنه سوف يسرى داخل الحلقة بدون وجود مصدر للجهد الكهربي.

الناقلية الفائقة superconductivity: هي حالة تحصل لبعض المواد عند تبريدها إلى درجة حرارة أخفض من درجة حرارة حرجة يرمز لها بالرمز Tc، تنعدم عندها المقاومة الكهربائية كلياَ

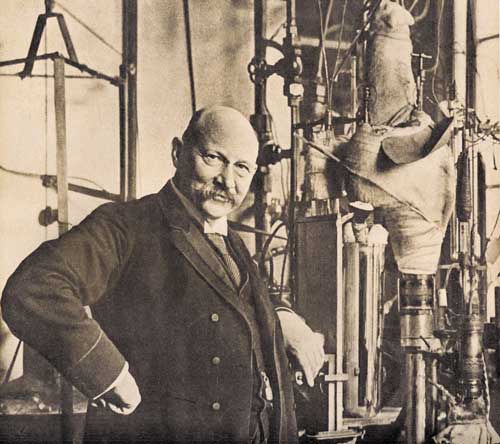

اكتشفت هذه الظاهرة مصادفة في عام 1911، ويعود الفضل في ذلك إلى العالم الهولندي كامرلنغ أونس Kamerlingh Onnes.

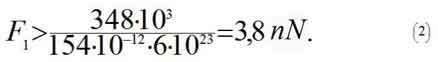

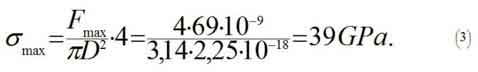

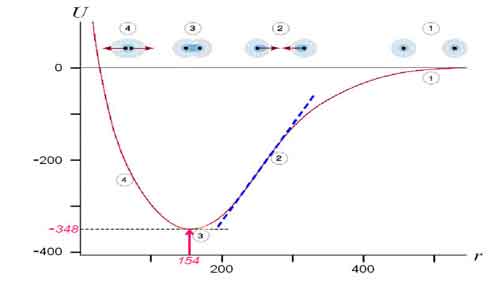

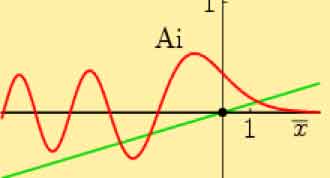

فقد كان هذا العالم يحاول دراسة المقاومة النوعية للمعادن في درجات الحرارة المنخفضة لمعرفة إذا كانت ستتابع انخفاضها الخطي مع انخفاض درجة الحرارة أم ستثبت عند قيمة محددة. وقد اختار معدن الزئبق للتجربة لكونه سائلاً عند درجة حرارة الغرفة ولأنه يمكن الحصول عليه بنقاوة عالية. فبعد أن نجح في تمييع الهليوم عام 1908 تمكن من الحصول على درجة حرارة من رتبة كلفن واحد علماً أنّ 273º K= 0ºC، ولاحظ أن المقاومة النوعية للزئبق تنخفض بجوار 4ºK بصورة مفاجئة وسريعة إلى قيمة لا يمكن قياسها. وبعد الدراسة وجد أن حالة انعدام المقاومة هذه ـ والتي سماها «الناقلية الفائقة» ـ يمكن إزالتها إما بتطبيق حقل مغنطيسي تتجاوز شدته شدة معينة تدعى الحقل الحرج (Hc) وإما بتمرير تيار كهربائي تتجاوز كثافته قيمة معينة تدعى كثافة التيار الحرج (Jc). (أنظر الشكل 1).

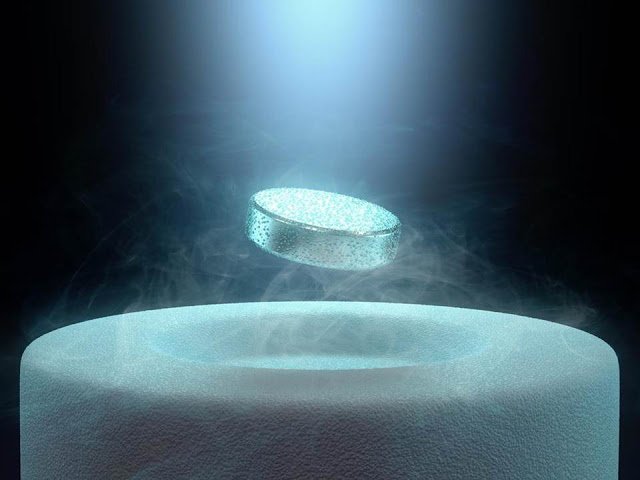

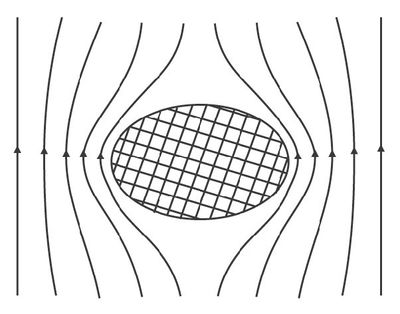

في عام 1933 اكتشف العالمان مايسنر Meissner وأشسنفيلد Ochsenfeld أن كلاً من الرصاص والقصدير يَطردان الحقل المغنطيسي كلياً إلى الخارج عند عبورهما إلى حالة الناقلية الفائقة.

والمثير في هذا الاكتشاف أن طرد الحقل يحصل سواء تمّ تبريد العيّنة بوجود حقل مغنطيسي أم من دونه، أي إن الوصول إلى هذه الحالة لا يتعلق بالطريق المسلوك، مما يعني أن حالة الناقلية الفائقة هي حالة ترموديناميكية. تدعى ظاهرة طرد الحقل

هذه بالمغنطيسية المعاكسة التامة perfect diamagnetism وتسمى أحياناً (في حالة الناقلية الفائقة) بحالة مايسنر.

تؤدي حالة مايسنر إلى وجود قوة تدافع بين مغنطيس دائم وجسم ذي ناقلية فائقة مبرد إلى درجة حرارة أخفض من درجة حرارته الحرجة.

شهد القرن العشرين أبحاثاً كثيرة في مجال الناقلية الفائقة أدت إلى اكتشاف عائلة جديدة من المواد السيراميكية ذات حالة ناقلية فائقة عند درجة حرارة حرجة أعلى من درجة حرارة الآزوت السائل البالغة 77 K.

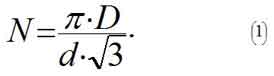

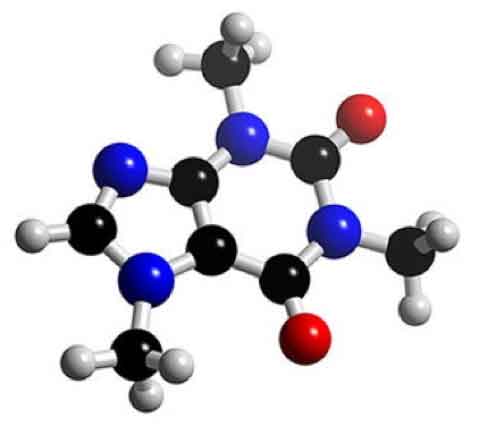

أول مركب تم اكتشافه من هذه العائلة هو YBa2Cu3O7-x وهو يعبر إلى حالة الناقلية الفائقة عند درجة حرارة من رتبة º90K. لمعرفة أهمية هذا الاكتشاف يجب تذكّر أن كلفة الحصول على الآزوت السائل أرخص بكثير من كلفة الحصول على الهليوم السائل؛ لكون الآزوت الغازي متوافراً في الهواء. ويبين (الشكل 4) أهم المركبات المكتشفة حتى اليوم مع درجة حرارتها الحرجة وتاريخ اكتشافها.

ظاهرة الطفو : Floating phenomena

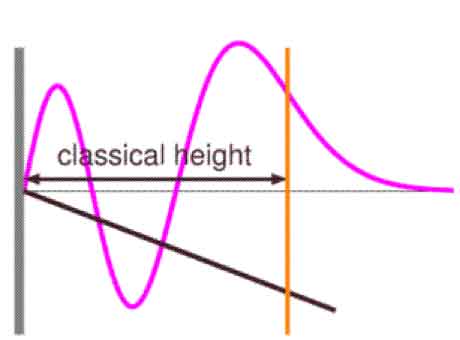

من المعلوم أن الموصل الفائق هو موصل تام التوصيل وتنعدم مقاومته الكهربية عند درجة الحرارة الحرجة. ولذا فإننا إذا أدخلنا تياراً كهربياً في حلقة من سلك فائق التوصيل فإن هذا التيار سوف يستمر في السريان إلى ما شاء الله طالما أن السلك يظل محتفظاً بموصلتيه الفائقة. في احدي التجارب استمر سريان التيار بدون انقطاع في حلقة من سلك فائق التوصيل لمدة عامين ونصف دون أي نقص في شدته ودون تغذية الحلقة بأي مصدر كهربي خارجي. ولقد تم تسمية التيارات التي لا تجد أية مقاومة لسريانه في موصل فائق بالتيارات الدائمة والتي تحدث عند مجالات مغناطيسية متغيرة مما ينشأ ظاهرة الطفو المثيرة الموضحة بالشكل (3). عند وضع مغناطيس صغير فوق موصل فائق فإن المجال المغناطيسي علي سطح الموصل الفائق يسبب تيارات دائمة تُنشئ قوي تنافر مع المغناطيس بحيث تقوي وتشتد كثيراً باقتراب المغناطيس من الموصل الفائق حتى يتم رفع المغناطيس في الهواء فيظهر وكأنه عائم في الهواء.

أزواج كوبر : Cooper Pair

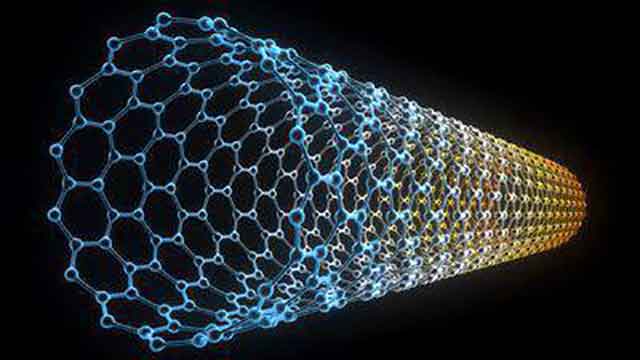

في 1957حدث تقدم ملحوظ في علم الموصلية الفائقة بواسطة الفيزيائيين الأمريكان [6] Bardeen, Cooper and Schrieffer Theory (BCS). هؤلاء العلماء الثلاثة أرسوا نظرية BCS للموصلية الفائقة للمواد عند درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق. لقد وجدت النظرية حلاً يفسر ميكانيكية التوصيل الكهربي في المواد الفائقة والتي تبنى على فكرة أزواج كوبر نسبة إلى العالم كوبر أحد مؤسسي النظرية.

لقد أشارت النظرية إلي أن هناك قوي ترابط تنشأ بين الإلكترونات في المواد فائقة التوصيل بخلاف ما تمليه النظرية الكلاسيكية من وجود قوي التنافر لكولوم بين الإلكترونات سالبة الشحنة بحيث يحدث تجاذب بين الإلكترون ونظيره لتكوين ما يسمي بأزواج كوبر. هذه العملية تحدث نتيجة تفاعل الإلكترون مع الشبيكة البلورية والتي تعمل علي جعل أحد الإلكترونات كما لو كان محاط بحاجز من الشحنات الموجبة بحيث تكون أكبر بكثير من الشحنات السالبة التي يمتلكها الإلكترون الثاني . وبذلك تطغي قوي التجاذب علي قوي التنافر مما يؤدي إلي تقارب الإلكترونين من بعضهما مكونين أزواج كوبر.

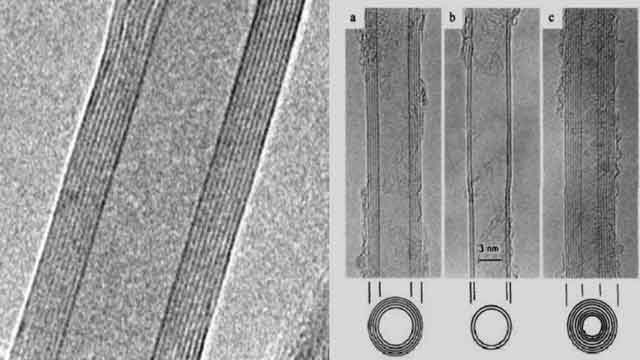

المواد من حيث ناقليتها الفائقة تقسم إلى قسمين: ففي درجاتالحرارة المنخفضة (بضعة درجات فوق الصفر المطلق) تكون ناقلية بعض المعادن ، أيقابلية مرور التيار الكهربائي خلالها، عالياً جداً ودون وجود أي مقاومة كهربائية. وتمتلك هذه المواد فائقة الموصلية خاصية إزالة المجال المغناطيسي كلياً أوجزئياً

ويطلق على الموصلات الفائقة التي تستطيع إزالة المجال المغناطيسي كلياًأسمالموصلات الفائقة من الطراز الأول، وقد استحقت النظرية التي وصفت هذا الطراز من الموصلات الفائقة جائزة نوبل للفيزياء.

وقد تبين أن هذه النظرية المستندة على حقيقة وجود الزوج منالإلكترونات ليست قادرة عملياً على تفسير الموصلية الفائقة في معظم المواد المهمة.

ويسمح الطراز الثاني من الموصلات الفائقة بوجودالموصلية الفائقة والمجال المغناطيسي في نفس الوقت.كذلك باستمرار الموصليةالفائقة حتى في المجالات المغناطيسية العالية. ونجح ألكسي ابريكوزوف في تفسير هذهالظاهرة نظرياً.

وقد أستفاد هذا العالم الروسي في تفسيره من النظرية التي وصفتالطراز الأول من الموصلات الفائقة ، والتي صاغها زميله الفيزيائي الروسي فيتاليكنسبرك وغيره.

لقد توسع ألكسي ابريكوزوف في تلك النظرية وجعلها تستوعب الطرازالثاني من الموصلات الفائقة. وبالرغم من أن هذه النظريات تعود الى زمن الخمسينات ،فأنها قد اكتسبت في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة ، نظراً للتطور الهائل الذي طرأعلى علم المواد ولاسيما اكتشاف الخواص الجديدة. نتيجة لذلك، يمكن الآن جعل الموادموصلات فائقة حتى في درجات الحرارة العالية وتحت تأثير المجالات المغناطيسيةالمرتفعة.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الشق الثاني من المواضيع التي استحقت جائزة نوبل لهذا العام ، ونقصد الميوعة (أو السيولة) الفائقة، السوائلفائقة التدفق عبارة عن مواد مائعة بلا لزوجة تستطيع التدفق بدون احتكاك تقريبا عنددرجة حرارة تقترب من الصفر المطلق مثل الهليوم السائل) يمكن للهيليوم السائل أنيصبح مائعاً فائقاً ، أي بتلاشي لزوجته كلياً في درجات الحرارة الواطئة. وتترابطذرات النظير النادر هيليوم ـ 3 على شكل أزواج ، مثلما تترابط الإلكترونات فيالموصلات الفائقة. وقد صاغ أنثوني ليكيت عام 1972 النظرية التي وصفت هذا السلوكالذري في حالة الموائع الفائقة. كما أوضحت الدراسات الحديثة لهذا العالم الفيزيائيكيفية اجتياز هذه الحالة من النظام حالتي الفوضى (الكيوسية) والاضطراب، اللتينتمثلان مشكلة مستعصية للفيزياء الكلاسيكية

أهم تطبيقات الموصليات الفائقة

إن اكتشاف مواد فائقة التوصيل للكهرباء عند درجات حرارة مرتفعة نسبيا سوف يجعلها تدخل فىتركيب كل جهاز ممكن تصوره.

أول هذه التطبيقات هوالحصول على وسيلة غير مكلفة لنقل التيار الكهربي، لأن التكاليف المادية لنقل التيارعبر أسلاك النحاس مرتفعة نظرا للفقد الكبير فى الطاقة على شكل حرارة متبددة نتيجةمقاومة السلك النحاسى،

كذلكإذا ما قارنا قيمةالتيار الذى يمكن نقله عبر السلك النحاسي حيث تبلغ شدته 100 أمبير لكل سنتيمتر مربع بينما فى السلك المصنوع من مركب الـYBa2Cu3O7 تبلغ 100000 أمبير لكل سنتيمتر مربع.

كذلكفإن هذهالمواد لها تطبيقات عديدة فى مجال الإلكترونيات لما تمتاز به من قدرة عالية فى فتحو إغلاق الدائرة الكهربية لتمرير التيار ومنعه، وهذا يشكل العنصر أساسي في بنيةالكمبيوتر والبحث جارى إلى الآن لإدخال هذه المواد في صناعة السوبركمبيوتر، وإذا ماتوصل إلى ذلك فإن هذا سوف يؤدى إلى تطور كبير في مجال الكمبيوتر.

أما في مجال الطبفقد تم صناعة أجهزة ذات حساسية عالية جداللمجالات المغناطيسية المنخفضة الشدة، وتستخدم الآن كبديل للمواد المشعة المستخدمةفى تشخيص الأمراض التي قد تصيب الدماغ، حيث يتم الكشف عن التغير فى المجال المغناطيسي المنبعث من الدماغ والتي تبلغ شدته 10-13 تسلا، وهذا مقدار صغير جداً لكن تلك الأجهزة قادرة على قياسه، كذلك يمكن بدقة تحديد مصدر الإشارات العصبيةالصادرة من الدماغ

وأيضا يمكن أن تستخدمفى البحثعن المعادن الدفينة فى باطن الأرض وعن مصادر المياه والنفط لأنها تحدث تغيراًطفيفاً فى المجال المغناطيسى للأرض وهذا التغير يمكن التقاطه بواسطة هذهالأجهزة.

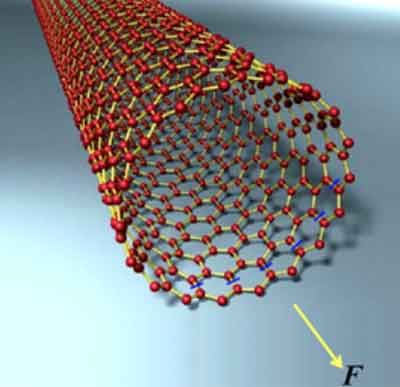

وهنالك أيضا تطبيقات على مجال أوسع، ففي اليابان تم تصميم قطار يعمل على قضبان مصنوعة من هذه المواد فائقة التوصيل، وعندماتبرد هذه القضبان إلى درجة الحرارة المطلوبة فإن القطار بكامله يرتفع عن سطح القضبان نتيجة التنافر المغناطيسي ويصبح وكأنه يسير على الهواء وهذا يمنع الاحتكاك مما يقلل من استهلاك الوقود.

آخر العلماء الذين درسوا هذه العلم، وحصدوا الكعكة:

منحت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم ثلاثةفيزيائيين يعملون حالياً في الولايات المتحدة جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام (2003) ومقدارها 10 ملايين كرونة سويدية. وتشمل الأبحاث التي أهلت هؤلاء العلماءلنيل أكبر جائزة دولية في علوم الفيزياء ظاهرتين مهمتين من موضوع فيزياء الكم هماالناقلية الفائقة (أو الموصلية الفائقة) والميوعة الفائقة أو التدفقية الفائقة: والعلماء الثلاثة هم:

ألكسي ابريكوزوف وهو من مواليد الاتحاد السوفياتي عام 1928 وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو عام 1951، وهاجر إلى الولايات المتحدة، ويعمل حالياً في معهد أركون في ولاية ألنوي في الولايات المتحدة.

ألكسي ابريكوزوف وهو من مواليد الاتحاد السوفياتي عام 1928 وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو عام 1951، وهاجر إلى الولايات المتحدة، ويعمل حالياً في معهد أركون في ولاية ألنوي في الولايات المتحدة.

فيتالي كنسبرك وهو من مواليد الأتحاد السوفياتي عام 1916 و قد حصل علىشهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو، و يترأس حالياً فريقاً للبحوثالفيزيائية في موسكو.

فيتالي كنسبرك وهو من مواليد الأتحاد السوفياتي عام 1916 و قد حصل علىشهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو، و يترأس حالياً فريقاً للبحوثالفيزيائية في موسكو.

أنثوني ليكيت وهو من مواليد المملكة المتحدة عام 1938 وقد حصل علىشهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة أكسفورد ويعمل حالياً أستاذاً للفيزياء فيجامعة ألنوي في الولايات المتحدة.

أنثوني ليكيت وهو من مواليد المملكة المتحدة عام 1938 وقد حصل علىشهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة أكسفورد ويعمل حالياً أستاذاً للفيزياء فيجامعة ألنوي في الولايات المتحدة.