يقول المدافعون عن النظرية أن الأوتار المهتزة تُشكِّل الأساس لكل الجسيمات والقوى الموجودة في الكون. لكن هل يستطيع أحدٌ البرهنة على هذا؟

في كتابه المميَّز «تنانين الجنة» يُلخِّص الفلكي كارل ساغان Carl Sagan بنحوٍ بارع التحدي الأساسي الذي يُواجه العلماء عندما يُحاولون صياغة نظرياتٍ جديدة بقوله: «الادعاءات الرائعة تحتاج إلى برهان مميَّز». ولعل أحد الادعاءات الأبرز التي برزت في زمننا الحالي تأتي من نظرية الأوتار التي تَعتبر أن كلَّ شيءٍ في الكون يتكوَّن من أوتارٍ بالغة الصِّغر مهتزة من الطاقة. وبحسب وجهة النظر هذه فإن كلَّ جسيمٍ من جسدك، وكلَّ قبسٍ من النور الذي يتيح لك قراءة هذه الكلمات، وكلَّ رزمةٍ من الثقالة التي تُبقيك جالساً على مقعدك ما هي إلا تنويعات لهذه الكينونة الأساسية. لقد أسرَت نظرية الأوتار على مرِّ العقود الثلاثة الأخيرة خيال الفيزيائيين. وانشغل مئات الباحثين حول العالم بمعادلاتها محاولين تجميع الأجزاء المختلفة من النظرية مع بعضها البعض. وهم مثلي في اعتبارهم النظريةَ الخطوة الأكبر التي يخطوها العلم قُدُماً منذ أن وضع ألبرت أينشتاين Albert Einstein وماكس بلانك Max Planck الأفكار الرئيسية للنسبية وميكانيك الكم منذ حوالي القرن.

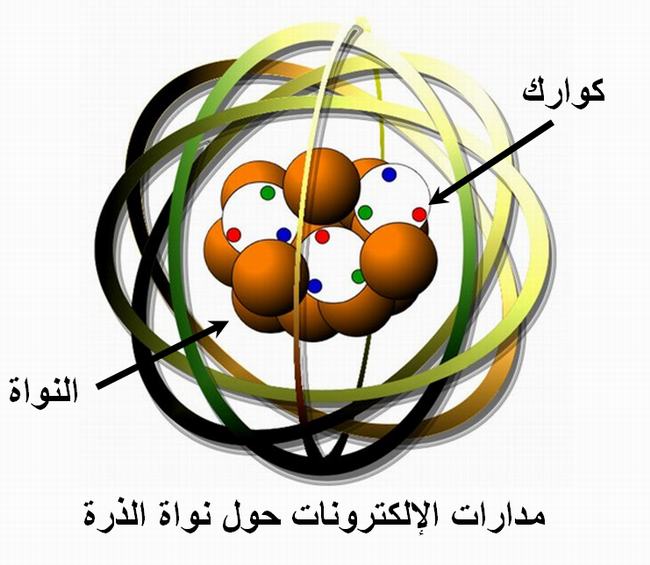

ومع ذلك فإن نظرية الأوتار ستواجه – ولا بد – في آخر الأمر الاختبار القاسي الذي حدَّده ساغان، كما هو حال النظريات العلمية الأخرى. وحتى تحين هذه اللحظة فلن يكون بإمكانها الصمود. ولنكون صريحين بشكلٍ كامل، فإنه لا يوجد برهان على ما إذا كانت نظرية الأوتار صحيحة. فكيف والحال كذلك يمكن لمؤيِّديها الإصرار على مذهبهم؟ يكمن جزء من الجواب في المقدِّمات المنطقية المثيرة للنظرية. فالعالم الطبيعي تسوده وفرةٌ محيِّرةٌ من الجسيمات الأصغر من الذرة إضافةً إلى أربع قوى مستقلة ظاهرياً هي: قوة الثقالة، والقوة الكهرمغنطيسية، والقوى النووية البئيسة والواهنة . ومن خلال توصيف الجسيمات دون الذرية بأنها أوتارٌ مهتزة بشكلٍ مشابهٍ لربطة مطاطية مشدودة فإن نظرية الأوتار تربط بين جميع هذه الأجزاء المتباينة في إطارٍ واحد. فكلُّ نمطٍ من الجسيمات – بما في ذلك الإلكترونات التي تُكوِّن قسماً من المادة العادية، والفوتونات التي تحمل القوة الكهرمغنطيسية – تُوافق ببساطة تواتراً محدَّداً من اهتزاز الوتر. وكما أن الجذب على الربطة المطاطية يُغيِّر من تواتر اهتزازها فإن تغيير شكل الاهتزاز يُحوِّل الإلكترون إلى نوترينو، أو إلى كوارك، أو غير ذلك من الجسيمات.

ومع ذلك فإن نظرية الأوتار ستواجه – ولا بد – في آخر الأمر الاختبار القاسي الذي حدَّده ساغان، كما هو حال النظريات العلمية الأخرى. وحتى تحين هذه اللحظة فلن يكون بإمكانها الصمود. ولنكون صريحين بشكلٍ كامل، فإنه لا يوجد برهان على ما إذا كانت نظرية الأوتار صحيحة. فكيف والحال كذلك يمكن لمؤيِّديها الإصرار على مذهبهم؟ يكمن جزء من الجواب في المقدِّمات المنطقية المثيرة للنظرية. فالعالم الطبيعي تسوده وفرةٌ محيِّرةٌ من الجسيمات الأصغر من الذرة إضافةً إلى أربع قوى مستقلة ظاهرياً هي: قوة الثقالة، والقوة الكهرمغنطيسية، والقوى النووية البئيسة والواهنة . ومن خلال توصيف الجسيمات دون الذرية بأنها أوتارٌ مهتزة بشكلٍ مشابهٍ لربطة مطاطية مشدودة فإن نظرية الأوتار تربط بين جميع هذه الأجزاء المتباينة في إطارٍ واحد. فكلُّ نمطٍ من الجسيمات – بما في ذلك الإلكترونات التي تُكوِّن قسماً من المادة العادية، والفوتونات التي تحمل القوة الكهرمغنطيسية – تُوافق ببساطة تواتراً محدَّداً من اهتزاز الوتر. وكما أن الجذب على الربطة المطاطية يُغيِّر من تواتر اهتزازها فإن تغيير شكل الاهتزاز يُحوِّل الإلكترون إلى نوترينو، أو إلى كوارك، أو غير ذلك من الجسيمات.

للأوتار نقطة جاذبية أخرى، على الرغم من أنها خاصيةٌ أكثر إبهاماً. فعند اهتزازها فإنها تُجبر المكان والزمان على الانحناء حولها مسببةً زيادةً في الثقالة بالطريقة نفسها التي وصفها أينشتاين في نظريته عن النسبية. ولهذا فإن نظرية الأوتار تعِد بأن تدمج المعادلات التي توصِّف أفعال العالم الضئيل الذي لا يُمكننا رؤيته، الذي تشغله الجسيمات دون الذرية، مع المعادلات التي توصِّف الثقالة والعالم واسع النطاق (الكِبري) الذي نتعامل معه في حياتنا اليومية. لقد أمضى أينشتاين العقود الثلاثة الأخيرة من حياته ساعياً وراء مثل هذا الدمج الذي عزاه إلى محاولة ”قراءة عقل الرب“. ومن المحتمل أن تتمكن نظرية الأوتار من الوصول إلى ما لم يستطع أينشتاين الوصول إليه وهو نظرية توحيدية تشرح كيف يسير الكون.

على مرِّ التاريخ الحديث كان الكشف عن كلِّ مبدأٍ توحيديٍ جديد في الفيزياء يوقد جذوةً مذهلةً للاستبصارات العملية الجديدة. فقد مهَّدت قوانين إسحق نيوتن Isaac Newton في الميكانيك الطريق أمام المحركات البخارية والثورة الصناعية. وحرر نفاذ بصيرة كلٍّ من مايكل فاراداي Micheal Faraday وجيمس كلَرك ماكسويل James Clerk Maxwell في الكهرباء والمغنطيسية، بأنهما وجهان للقوة نفسها هي الكهرمغنطيسية، عصر الإلكترونيات. كما أن إدراك أينشتاين بأن الطاقة والمادة قابلتان للتبادل ساعد في الدخول إلى العصر النووي. ولا يسعنا إلا التخمين عن الكشوفات التي ستلي التثبُّت من نظرية الأوتار.

آخر ما في الأمر هو أن الرياضيات الكامنة وراء نظرية الأوتار معقَّدةٌ وجميلةٌ إلى حدٍ كبير، وقد تخطَّت المعادلات جميع الاختبارات الرياضياتية. وغالباً ما يتبختر أولئك الذين عملوا على نظرية الأوتار يغمرهم شعور قوي، ما لم يكن غير محدود، بأنها تبدو حقيقة.

غير أن جميع النظريات بغضِّ النظر عن مقدار عظمتها يجب أن تكون قابلةً للتكرار وعند هذا يصل اختبار نظرية الأوتار حد الجنون. إذ إن كلَّ حلٍّ للنظرية يمثِّل كوناً كاملاً، وعليه إذا ما أُريد اختبار النظرية بشكلٍ كامل وجب على المرء أن يخلق أكواناً طفلةً في المختبر. ولا تكاد أكثر التقانات حداثةً تسمح لنا بالخروج من الكوكب، ودع عنك مسألة إعادة خلق كونٍ آخر. ولهذا فإن المتشكِّكين الذين غالباً ما يُقرَّون ببهجة وجمال الرياضيات نبذوا نظرية الأوتار على اعتبار أنها وهمٌ غير قابلٍ للاختبار.

لكن يمكن لهذه الحال أن تتغير قريباً. إذ إن صفيفاً من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك محطِّمات الذرة وكواشف الثقالة والسواتل الفضائية والكواشف المطمورة في باطن الأرض، يمكنها أن تُقدِّم دليلاً بارزاً يدعم نظرية الأوتار. وتكمن العقبة في أن جميع هذه الدلائل الجديدة لن تُقدِّم سوى براهين غير مباشرة.

اختبار أمواج الثقالة

تكون الأوتار وفق نظرية الأوتار ضئيلةً جداً؛ إذ لا تتجاوز جزءاً من البليون من جزء من البليون من حجم البروتون، ولا يمكن استحضارها إلا في مخيِّلتنا. إن ضآلة الأوتار يعني أنه علينا البحث عن دليلٍ عليها بُعيد الانفجار الأعظم، عندما كان الكون بأسره ضئيلاً جداً. فاهتزازات الأوتار في تلك الفترة المبكِّرة لابد وأنّها ولَّدت تموَّجاتٍ في الثقالة، أو أمواجاً ثقالية انتشرت عبر أرجاء الكون بسرعة الضوء. وتتنبَّأ نظرية الأوتار بترددات مثل هذه الأمواج. فإذا ما تمكَّنا من رصد أمواج الثقالة ووجدنا أن تردداتها لا تتطابق مع ما تتنبَّأ به نظرية الأوتار فإن الفكرة برمَّتها ستكون موضع شك.

تكون الأوتار وفق نظرية الأوتار ضئيلةً جداً؛ إذ لا تتجاوز جزءاً من البليون من جزء من البليون من حجم البروتون، ولا يمكن استحضارها إلا في مخيِّلتنا. إن ضآلة الأوتار يعني أنه علينا البحث عن دليلٍ عليها بُعيد الانفجار الأعظم، عندما كان الكون بأسره ضئيلاً جداً. فاهتزازات الأوتار في تلك الفترة المبكِّرة لابد وأنّها ولَّدت تموَّجاتٍ في الثقالة، أو أمواجاً ثقالية انتشرت عبر أرجاء الكون بسرعة الضوء. وتتنبَّأ نظرية الأوتار بترددات مثل هذه الأمواج. فإذا ما تمكَّنا من رصد أمواج الثقالة ووجدنا أن تردداتها لا تتطابق مع ما تتنبَّأ به نظرية الأوتار فإن الفكرة برمَّتها ستكون موضع شك.

لم يتمكن أحدٌ بعد من التقاط الأمواج الثقالية، وليس ذلك لنقصٍ في السعي لالتقاطها. بدأ مرصد التداخل الليزري للأمواج الثقالية Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory الجديد العمل منذ العام 2002 ويقع هذا المرصد في منشأتين ممتدتين، إحداهما في لويزيانا والأخرى في واشنطن، وما يزال العلماء منشغلين بمعايرة المعدِّات والتجهيزات ويزيدون من دقَّتها، ويأملون بأن يتمكَّن المرصد في السنوات القادمة من التقاط الأمواج الثقالية لأول مرَّة.

وتخطط الإدارة الوطنية [الأمريكية] للطيران والفضاء NASA مع الوكالة الأوربية للفضاء لإطلاق مشعار مقياس التداخل الليزري الفضائي (LISA) Laser Interferometer Space Antenna في حدود عام 2014. ويتألَّف من ثلاثة سواتل تتخذ لها مداراً حول الشمس. وسترتبط هذه السواتل مع بعضها بوساطة حزمٍ ليزريةٍ ثلاث تُشكِّل مثلثاً من الضوء يبلغ طول كلٍّ من أضلاعه ثلاثة ملايين ميل. وقد تمَّ تصميم السواتل لتكشف عن أي تبدُّلٍ في مواضعها يبلغ من الصِغر قدر عُشر قطر الذَّرة المفردة. فبحسب النظرية فإن الموجة الثقالية التي تمر عبرها ستُغيِّر خطوط الكفاف للمكان بين السواتل مغيِّرةً من الكيفية التي تجتمع بها الحزم الليزرية مع بعضها البعض بقدرٍ قابلٍ للقياس.

يمكن للأمواج الثقالية أن تتولد من مصادر عدَّة بما فيها الثقوب السوداء المتصادمة والنجوم المتفجِّرة، غير أن الساتل LISA عليه أن يكون قادراً على الكشف عن الأمواج التي نشأت مباشرةً بُعيد ولادة الكون. إن السواتل السابقة التي كشفت عن طاقة الأمواج الميكروية المتبقية منذ الانفجار الأكبر أظهرت ما كان عليه الكون الناشئ عندما كان عمره تقريباً 300000 سنة. أما الساتل LISA فعليه أن يكون قادراً على التحديق سحيقاً في أزمنةٍ أبكر بكثير إلى حدود جزءٍ من الترليون من الثانية بُعيد الانفجار الأكبر.

من المحتمل أن تُتيح النتائج الواردة من الساتل LISA للفيزيائيين أن يُميِّزوا بين النظريات المختلفة التي تشرح ما حدث مباشرةً بُعيد، أو حتى قبل اللحظة التي انفجر فيها الكون. فأحد النماذج الرئيسية الكونية الذي يُعرف باسم التضخُّم يتنبأ بأن كوننا ما هو إلا واحدٌ من ”العوالم المتعددة“ الأكبر والانفجار الأكبر ما هو إلى واحدٌ من انفجاراتٍ عديدةٍ أخرى. وفق هذا النموذج فإن كوننا قد توسَّع بسرعةٍ هائلةٍ خلال الأجزاء الأولى من لحظة وجوده. ونظريةٌ أخرى تمتد جذورها إلى نظرية الأوتار تتصوَّر مخططاً للأحداث يكون فيه الانفجار الأكبر قد حدث نتيجة اصطدامٍ لكونين متوازيين كانا يطوفان في فضاء ذو أبعاد أكبر.

من الممكن أن تبدو هذه النظريات خياليةً لكنَّ كلاً منها تتنبَّأ بنمطٍ معيَّنٍ من أمواج الثقالة المنبعثة من الانفجار الأكبر. وقد يكون الساتل LISA قادراً على فرز بعضها مقدِّماً اختباراً تجريبياً عن الشروط التي كانت موجودة عندنا بدأ الكون قبل 13.7 بليون سنة. أما إن كان الساتل LISA غير حساسٍ بالقدر الكافي لإنجاز هذا الاختبار فإن الرهان بين الفيزيائيين سيكون على أن السواتل التالية له ستكون قادرة. فإذا ما كانت الإشارات التي سيلتقطها الساتل LISA والسواتل التي ستعقبه هي الإشارات التي توقَّعها منظِّرو الأوتار فإنهم سيُثبتون أن إحدى نسخ نظرية الأوتار هي النظرية الكمومية الصحيحة للثقالة.

قد يخيب أمل الفيزيائيين المعقود على هذا الساتل ذلك أن NASA قررت في الثامن من نيسان عام 2011 الانسحاب من المشروع بسبب تقليص النفقات، وشرعت الوكالة الأوربية، الشريك الآخر، بمراجعة شاملة للمهمة مع تغيير اسمها إلى (NGO) New (or Next) Gravitational wave Observatory ومن غير الواضح بعد إن كانت المهمة سترى النور أم لا!

اختبار مُسرِّعات الجسيمات

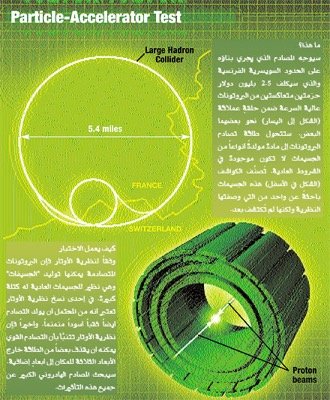

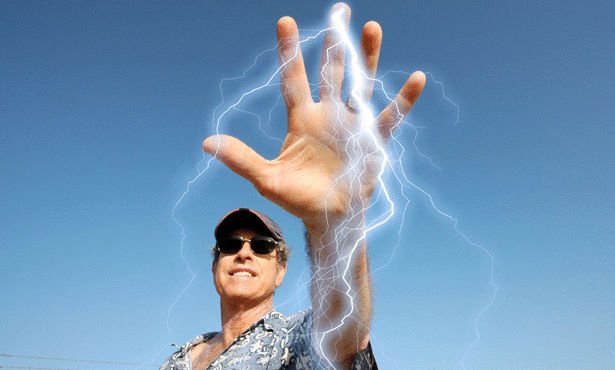

قد لا يكون على الفيزيائيين نافذي الصبر الانتظار إلى حين إتمام الساتل LISA ليكتشفوا ما إذا كان منظِّروا الأوتار على الطريق الصحيح. فقد بدأ المصادم الهادروني الكبير وهو أقوى مسرِّع جسيمات في العالم العمل فعلاً بالقرب من جنيف. سيحطِّم هذا المسرِّع البروتونات عالية الطاقة بعضها ببعض بطريقةٍ مشابهةٍ إلى حدٍ ما بإطلاق ساعتي يد من مدفعين لاكتشاف مكوِّناتهما. ويأمل منظِّرو الأوتار من خلال تصنيفهم للحطام الناتج لحظياً عن تصادم البروتونات أن يجدوا جسيماتٍ أكبر كتلةً من كلِّ ما شوهد من قبل.

قد لا يكون على الفيزيائيين نافذي الصبر الانتظار إلى حين إتمام الساتل LISA ليكتشفوا ما إذا كان منظِّروا الأوتار على الطريق الصحيح. فقد بدأ المصادم الهادروني الكبير وهو أقوى مسرِّع جسيمات في العالم العمل فعلاً بالقرب من جنيف. سيحطِّم هذا المسرِّع البروتونات عالية الطاقة بعضها ببعض بطريقةٍ مشابهةٍ إلى حدٍ ما بإطلاق ساعتي يد من مدفعين لاكتشاف مكوِّناتهما. ويأمل منظِّرو الأوتار من خلال تصنيفهم للحطام الناتج لحظياً عن تصادم البروتونات أن يجدوا جسيماتٍ أكبر كتلةً من كلِّ ما شوهد من قبل.

وفقاً لنظرية الأوتار فإن الجسيمات المألوفة مثل البروتونات والنوترونات والإلكترونات ثُمثِّل نمط الاهتزاز الأدنى للوتر، بمعنى المدروج (الجواب أو الأوكتاف) الأخفض. في حين أن أنماط الاهتزازات المستقرة الأعلى ستولِّد جسيماتٍ شبيهة (مرتبطة) بهذه الجسيمات لكنها في الحقيقة أسرٌ من الجسيمات ذوات كتلٍ أكبر، تُسمِّى بالجسيمات الفائقة أو الجسيفات Sparticles. وتتنبَّأ نظرية الأوتار بأن جميع الجسيمات دون الذرية لها مثل هؤلاء الأقرباء. فعلى سبيل المثال يُفترض أن للإلكترون قريباً فائقاً يُسمَّى سِلكترون selectron في حين أن كلَّ كواركٍ له قريبٌ فائق يُدعى سكوارك squark. ولم يتمكَّن أحدٌ من الكشف عن وجود أحد الجُسيفات، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن مُسرِّعات الجسيمات الموجودة قبل المصادم الهادروني الكبير ضعيفةٌ كثيراً عن القدر المطلوب.

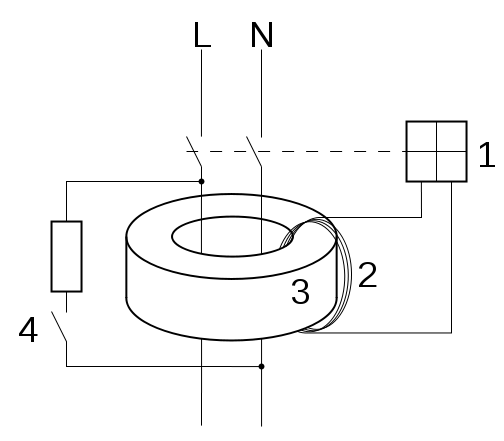

يتوقَّع بعض الفيزيائيين أن المصادم الهادروني الكبير سيكون قوياً كفايةً بحيث يكشف عن وجود الجسيفات، فمركز المُصادم هو نفقٌ دائريٍ يبلغ طوله (محيطه) 17 ميلاً (حوالي 27.36 كم) يقع على الحدود بين فرنسا وسويسرا. يتمُّ في المُصادمِ تدوير حزمتين من البروتونات في اتجاهين متعاكسين. وعندما يُدير المهندسون مفتاح التشغيل تنطلق نبضةٌ كهربائية شدَّتها 12000 أمبيراً في وشائع ضخمة من المغانط الكهربائية مولِّدةً حقلاً مغنطيسياً يبلغ 100000 مرة من الحقل المغنطيسي الأرضي. ستقوم المغانط بحرف مسار الإلكترونات بحيث تسير على طول النفق الدائري أثناء تسارعها إلى أن تصل إلى سرعة 99.999999 بالمئة من سرعة الضوء وتصل إلى طاقةٍ تقترب من 14 تريليوناً من الإلكترون فولت، أي أنها أقوى من الطاقة المتحررة من الديناميت بتريليونات من الأضعاف.

قبل أن يشرع المصادم الهادروني الكبير بصيده للجُسيفات سيكون عليه أولاً اختبار تخوم النموذج المعياري Standard Model لفيزياء الجسيمات وهي النظرية السائدة حول سلوك الجسيمات دون الذرية. فالنموذج المعياري هو أكثر النظريات الكمومية نجاحاً التي تشرح تآثرات جميع الجسيمات دون الذرية التي تمت مشاهدتها حتى الآن، لكن هذا يُثير شهية فيزيائيي الأوتار. فمثل هؤلاء الفيزيائيين يعتقدون أن النموذج المعياري مصطنعٌ وقبيح وناقص بسبب احتوائه على وسائط عددها على الأقل 19 وسيطاً قابلاً للتعديل، وثلاثة نسخٍ شبه متطابقة من الجسيمات دون الذرية، ولا يحوي وصفاً للثقالة.

تعتبر نظرية الأوتار الفائقة أن النموذج المعياري لا يصف سوى النمط الاهتزازي الأدنى للأوتار. ومع هذا فإن النموذج المعياري كان نظريةً قيِّمةً على مدى عقود. ويمكن لاكتشاف الجُسيفات أن يشير إلى أول فشلٍ له في إعطاء شرحٍ كافٍ للعالم الكمومي الأمر الذي سيُطلق وابلاً من الاختبارات الجديدة التي يجريها الفيزيائيون التجريبيون الذين يسخرون في بعض الأحيان من نظرية الأوتار لأنها مغرقةٌ في التجريد. غير أن اكتشاف الجُسيفات لن يكون خاتمة المطاف لنظرية الأوتار. فبعض الفيزيائيين يُفسرون وجود الجسيمات الشبيهة بالجُسيفات دون اللجوء إلى الأوتار.

يمكن للمصادم الهادروني الكبير أن يدعم نظرية الأوتار بطرقٍ أخرى. فعلى سبيل المثال يمكنه خلق ثقبٍ أسود منمنم والذي تتنبَّأ به إحدى نسخ النظرية، وهو بدوره سيولد نوافير من الجسيمات دون الذرية الدلالية أثناء تحطُّمه. (يقول الفيزيائيون أن الثقب الأسود سيكون صغيراً إلى الحد الذي لن يشكل خطراً بابتلاع سويسرا وبقية الأرض). ومن الممكن أن يكون المصادم قوياً لدرجة أنه يستطيع اختبار إحدى أغرب التنبُّؤات التي تُقدِّمها نظرية الأوتار، التي تقول بوجود العديد من الأبعاد. فالنسخ الأخيرة من نظرية الأوتار تتنبَّأ بوجود سبعة أبعادٍ مكانية وراء الأبعاد الثلاثة التي نستطيع أن نستشعرها. ويمكن للتصادمات التي ستحدث في المصادم الهادروني الكبير أن تكون قادرةً على قذف الجسيمات دون الذرية إلى أحد تلك الأبعاد مخرجةً إياه من ملعبنا ثلاثي الأبعاد. إن الكتلة والطاقة المفقودتين، أو تواتج اضمحلال الجسيمات ذات الأبعاد الأعلى نفسها يمكن عندها أن تُكتشف بوساطة حساسات المصادم الهادروني الكبير.

اختبارات الثقالة في المختبر

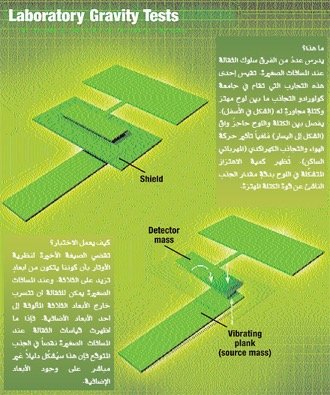

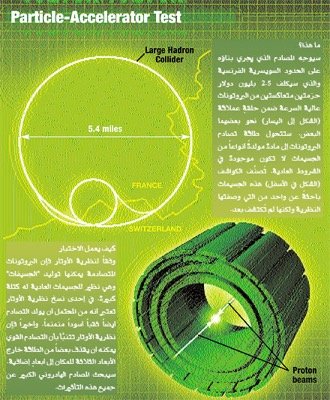

هناك طريقةٌ مدهشةٌ وبسيطة لاختبار وجود الأبعاد الأعلى التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار، هي البحث عن انحرافات قانون نيوتن للثقالة. فقد استنتج نيوتن أن الثقالة تتناقص مع مربع المسافة؛ الأمر الذي يعني أن مضاعفة البعد عن الأرض، على سبيل المثال، سيجعل الثقالة تنخفض إلى الربع. تنتشر الثقالة عبر أرجاء الفضاء الخالي، لهذا فإن خصائصها حساسةٌ لعدد الأبعاد التي تنتشر عبرها. فإذا ما كانت الأبعاد الإضافية التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار موجودةً حقاً فإن بعضاً من الثقالة سيتسرَّب إلى هذه الأبعاد أيضاً. وسيكون بمقدورنا رصد هذا التسرب على شكل انحرافٍ طفيف عن نموذج التربيع العكسي الذي وصفه نيوتن.

هناك طريقةٌ مدهشةٌ وبسيطة لاختبار وجود الأبعاد الأعلى التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار، هي البحث عن انحرافات قانون نيوتن للثقالة. فقد استنتج نيوتن أن الثقالة تتناقص مع مربع المسافة؛ الأمر الذي يعني أن مضاعفة البعد عن الأرض، على سبيل المثال، سيجعل الثقالة تنخفض إلى الربع. تنتشر الثقالة عبر أرجاء الفضاء الخالي، لهذا فإن خصائصها حساسةٌ لعدد الأبعاد التي تنتشر عبرها. فإذا ما كانت الأبعاد الإضافية التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار موجودةً حقاً فإن بعضاً من الثقالة سيتسرَّب إلى هذه الأبعاد أيضاً. وسيكون بمقدورنا رصد هذا التسرب على شكل انحرافٍ طفيف عن نموذج التربيع العكسي الذي وصفه نيوتن.

لقد تم اختبار نظرية نيوتن بدقةٍ متناهية في نظامنا الشمسي وما بعده. وهو دقيقٌ جداً لدرجةٍ تجعلنا نستطيع أن نخبر مجساً فضائياً مثل كاسيني Casini عن الكيفية التي سيشق بها طريقه المتمعج خلال حلقات كوكب زُحل وهو على بعد بلايين الأميال عنا. ولكنه ووفقاً لنظرية الأوتار فعند الأبعاد الصغيرة من قبيل الملي متر يمكن للثقالة أن تنتقل عبر الأبعاد الأعلى بل وحتى إلى أكوانٍ موازيةٍ أخرى الأمر الذي سينجم عنه ازدياد في ضعفها.

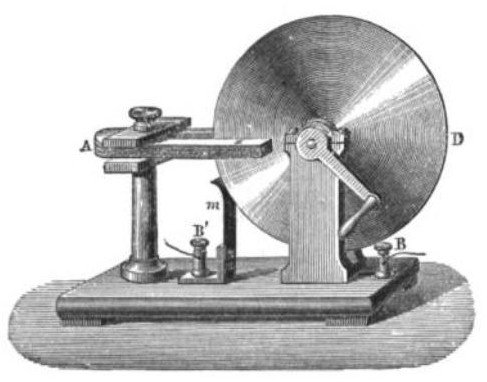

منذ سنوات أجرى الفيزيائي جون برايس John Price وزملائه في جامعة كولورادو في بولدر التجربة الأولى للتحقق من وجود الأبعاد الإضافية بوساطة الثقالة. بنى الفريق جهازاً مبتكراً يتألَّف من قصبتين متوازيتين من التنغستين. إحداهما تهتز بمعدل 1000 هزة في الثانية مولدةً اضطراباً ثقالياً ضئيلاً ينبغي له أن يجر القصبة الثانية برقَّة. يمكن لحركة القصبة الثانية أن تدلَّ على الكيفية التي انتقلت بها الثقالة بين القصبتين.

لقد كان جهاز برايس حساساً للغاية فتمكن من قياس اضطرابٍ يقدَّر بجزءٍ من البليون جزء من وزن حبة رمل، لكن الباحثين لم يعثروا على أي انحراف عن قانون نيوتن في الثقالة عندما كانت القصبتين تبعدان عن بعضهما مسافةً لا تتجاوز 0.108 مليمتر. طوَّرت العديد من المجموعات البحثية اختباراتٍ لتقصِّي سلوك الثقالة عند المسافات المقاربة للمسافة السابقة. وحتى الآن لم تظهر أية إشارة من الأكوان الأخرى. (أو لعل التجربة بينت أنه لا يوجد أكوان موازية في كولورادو).

من المحتمل أن الأبعاد الإضافية لا يمكن أن تتبدَّى إلا عند المسافات الأصغر من ذلك؛ فنظرية الأوتار ما تزال مبهمةً نوعاً ما بخصوص هذه النبوءة. لهذا فإن علماء تجريبيين آخرين يسعون لاختبار قانون نيوتن للثقالة عند مسافات أصغر من حجم الذرة. يحاول عمر محي الدين من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد Riverside أن يقيس التآثر بين كرةٍ صغيرةٍ من البوليسترين مغطاةٍ بالذهب مع صفيحة من الياقوت المغطاة بالذهب. والتآثر بينهما لا يُعزى إلى الثقالة فحسب بل أيضاً إلى الظاهرة الكمومية المسماة مفعول كازيمير Casimir Effect الناشئ عن وجود الطاقة الكامنة حتى في الفضاء الخالي. بدأ محي الدين بمحاولة قياس الثقالة عند مسافات تبلغ عدة مئات من النانومتر، وهو ما يعادل ألف ضعفٍ لقطر الذرة.

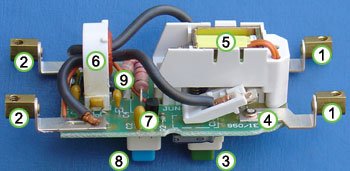

في حين أن فريقاً يقوده ريكاردو ديكَّا Ricardo Decca من جامعة إنديانا وجامعة بوردو قد طور مقاربةً بديلةً يمكنها أن تلغي مفعول كازيمير؛ وبالتالي ستقيس التآثر الثقالي مباشرةً. وقد أنهى مؤخراً تجربةً على المقياس النانوي تُقارن بين القوة التجاذبية بين كرةٍ مغطاةٍ بالذهب وبين عينات اختبارية من الذهب والجرمانيوم مغطاةٍ بطبقة مشتركة من الذهب. فبإجراء مقارنةٍ بين القوى الفاعلة على الذهب والجرمانيوم يمكن استبعاد دور مفعول كازيمير ويكشف عن أي مظهرٍ غير مرئيٍ من قبل للثقالة، الأمر الذي يقدِّم دليلاً على الأبعاد الإضافية التي تحدَّثت عنها نظرية الأوتار. ويخطط دِكَّا وزملاؤه لإجراء تجربةٍ مشابهةٍ لكن باستخدام صفيحتين قريبتين مصنوعتين من نظيري النيكل: النيكل-58 والنيكل-64 اللذين يتطابقان في صفاتهما الكيميائية لكنهما يختلفان في كتلتيهما بمقدار 10 بالمئة تقريباً. ولم تجد مجموعة دِكَّا حتى الآن أية إشارةٍ على وجود الأبعاد الأعلى، لكن النسخ المحسنة من الاختبارات ستكون خلال وقتٍ قصير قيد الإجراء.

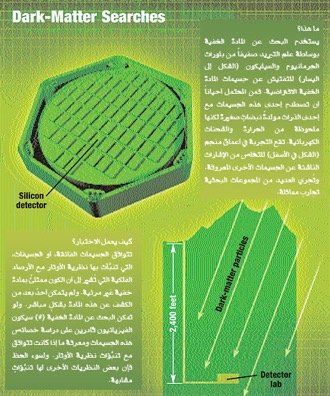

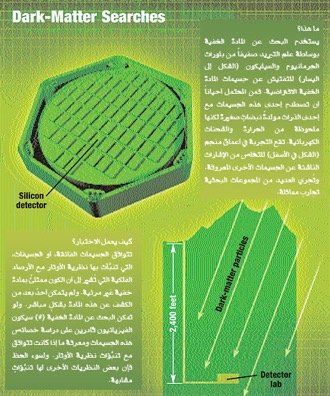

البحث عن المادة الخفية

مثلما هو البحث عن أبعادٍ إضافية فإن البحث عن جسيمات قد لا يحتاج إلى مسرعاتٍ بحجم مدينة تكلفتها عدة بلايين من الدولارات. فقد أظهرت الدراسات الفلكية أن حوالي 23 بالمئة من الكتلة والطاقة الموجودتين في الكون تتكونان من مادةٍ خفية، وهي جسيمات لا يصدر عنها أي ضوء ونادراً ما تتآثر (تتبادل التأثير) مع المادة العادية فيما عدا التجاذب الثقالي. تُحيط هذه المادة غير المرئية بالمجرات وتبلغ عادةً أضعاف وزن المجرة ذاتها. ولا يعرف أحد ممَّ تتكون؛ غير أن نظرية الأوتار تتنبَّأ بوجود وفرةٍ من الجُسيفات وهي غير مرئية وذات كتلة كبيرة، وهي الخواص المميزة للمادة الخفية تماماً.

يبدو أن المادة الخفية تتخلل مجرتنا درب التبانة. فلو أنها تتكون من الجُسيفات فيلزم أن تكون في كلِّ مكان. وباعتبار أن كوكبنا الأرض يدور ضمن درب التبانة، فإن كوكبنا سيمر بشكلٍ دائم عبر رياحٍ غير مرئية من جسيمات المادة الخفية التي تخترق الكوكب وكلَّ ما عليه: جيرانك، غرفة معيشتك، وحتى جسدك.

تتسابق العديد من الفرق في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة لالتقاط جسيمات المادة الخفية. ويعتمد العديد منهم على المواد عالية النقاوة مثل الزينون Xenon السائل وبلورات الجرمانيوم المبردة إلى درجات حرارة منخفضة وموضوعة في مناجم عميقة لحماية التجهيزات من الرذاذ المستمر من الجسيمات العادية التي تقصف الغلاف الجوي للأرض. في معظم الحالات ستعبر جسيمات المادة الخفية خلال المواد دون أن تصدم أي شيء ولهذا تُصبح غير قابلة للكشف. (في المقاييس الكمومية فإن الذرة في أعماقها تتكون من فراغٍ). لكنه في حالات نادرة يمكن لجسيمات المادة الخفية أن تصطدم مع إحدى الذرات. وسيُطلق الارتداد المفاجئ لنواة الذرة وابلاً من الجسيمات المشحونة كهربائياً التي يمكن أن تلتقطها الحساسات.

تُعتبر هذه المقاربة بسيطةً من حيث المبدأ لكنها عملياً دقيقةٌ جداً لأن العديد من الأحداث يمكن أن تتشابه مع جسيمات المادة الخفية. في العام 1999 أعلنت مجموعة من العلماء في جامعة روما أنها وجدت المادة الخفية في كواشفها، لكن غيرها من الفرق تشكك في النتائج عندما لم يتمكنوا من إعادة إجراء التجربة. وأجهزة الاستقصاء عن المادة الخفية بالاستعانة بعلم البرودة Cryogenic Dark Matter Search الواقعة في منجم سودان Soudan في مينسوتا هي حالياً أكثر حساسيةً من تجهيزات جامعة روما بحوالي عشرة أضعاف، ومع ذلك لم تلتقط أية إشارةٍ على الجسيمات التي اقتُفي أكثرها بإلحاح.

حالما يتم التقاط أحد جسيمات المادة الخفية في المختبر فإن خصائصها يمكن أن تُحلل وتُقارن مع تنبُّؤات نظرية الأوتار. إن أحد المرشحين الرئيسيين للمادة الخفية يمكن هو النوترالينو neutralino وهو الجُسيف النظير للبوزونات حاملات القوى. تتنبَّأ نظرية الأوتار بأن النوترالينوات يمكن أن تكون قد نشأت وتلاشت فورياً بأعداد هائلة مباشرةً بُعيد الانفجار الكبير. وعندما تبرَّد الكون سبب انحرافٌ ضئيل عن التوازن نشوء المزيد من النوترالينوات أكثر من تلك المتلاشية مخلفةً الزيادة الموجودة حالياً. وتفيد الحسابات الأخيرة بأن النوترالينوات يمكنها أن تكون متوفرةً بعشرة أضعاف وفرة الذرات. وهذه الوفرة تتطابق مع كمية الطاقة الخفية المخمَّنة في الكون.

يثق معظم الفيزيائيين من أن الجسيمات التي نُشير إليها على أنها مادةٌ خفية سيتم الكشف عنها، سواءٌ أكانت هي الجسيمات التي تتنبَّأ بها نظرية الأوتار أم لا. ولكن ماذا لو أنه – وخلافاً لكل التوقعات – لم يتمكن أحد من التعرف على جسيمات المادة الخفية؟ بالنسبة لعلماء الكونيات، وكما هو بالنسبة للفيزيائيين، فإن هذا سيُحدث أزمةً فكرية، وعلى الرغم من أن نظرية الأوتار لديها تفسير آخر، وإن كان أقدم، لتقدمه. فمن المحتمل ألا يكون الجزء الخفي مكوناً من جسيمات غير معروفة في كوننا. ومن الممكن أنه يتكون من جسيمات تقبع خارج كوننا لكنها تحوم فوق رؤوسنا في أبعادٍ متوازية.

قيد يبدو هذا التفسير وكأنه مأخوذٌ من روايةٍ من روايات الخيال العلمي (وهي في الحقيقة تُشبه مبدأ عدم المرئية الذي وضعه ويلز H. G. Wells في روايته الرجل الخفي The Invisible Man) لكنها تنتج في الحقيقة بشكل طبيعي من رياضيات الأبعاد الإضافية لنظرية الأوتار. تخيل لبرهة أن كوننا ذو بُعدين تماماً مثل قطعةٍ من الورق. والآن تخيَّل كوناً على شكل ورقةٍ أخرى يتوضع بشكلٍ موازٍ لكوننا. سنغفل عن الكون الآخر حتى ولو كان يبعد عنا مسافةً صغيرة؛ لأننا لن نتمكن من رؤيته لأنه لا توجد طريقة للإحساس أو الإشارة إلى اتجاه له بعدٌ إضافي يقود إلى الكون الآخر.

فلو أن كوناً آخر ثلاثي البعد مفصولٌ عنا بالأبعاد الإضافية فإننا وبشكلٍ مشابه لن نتمكن من رؤيته مباشرةً حتى ولو كان مجاوراً لنا. يُخمِّن القليل من الفيزيائيين مثل جو لايكن Joe Lykken من مختبر فيرمي الوطني وليزا راندول Lisa Randall من جامعة هارفارد بأن حالتنا في الكون الحقيقي هي تماماً مثل هذا. تتنبَّأ النسبية العامة لأينشتاين بأن الثقالة الناتجة عن المادة في الأكوان الأخرى ستتسرَّب إلى كوننا. وعليه يمكننا الشعور بشدِّ المادة التي لا يمكننا رؤيتها – وهذا تفسيرٌ آخر محتمل للمادة الخفية. ويمكن لهذا الشد غير المرئي أن يكون إشارةً إلى وجود الكون ذو الأبعاد الإضافية الذي تتنبّأ بوجوده نظرية الأوتار.

لقد لاحظ الفلكيون أن المادة غير المرئية تميل إلى التجمُّع حول المجرات مشكِّلةً هالةً كرويةً تمتد حتى عشرة أضعاف قطر المجرة المرئية. ومن المحتمل أن هذا يحدث بسبب شدِّ مجموعاتٍ ضخمة من المادة الظلية في الكون الموازي للمادة في كوننا مسبباً تشكُّل مجراتنا في مواضع مناظرة.

لا يوجد مقترحات مقنعة عن كيفية اختبار هذه الفكرة، لكن من الممكن أن يأخذها العلماء على محمل الجد إذا ما أسفرت جميع عمليات البحث عن المادة الخفية المتوضِّعة في كوننا عن لا شيء.

رياضياتٌ بحتة

على الرغم من الأفكار الجديدة والنشاط التجريبي فإنه من المحتمل ألا تجد أيٌ من هذه الاختبارات أي دعمٍ لنظرية الأوتار. فمن المحتمل أن يظهر الدليل فقط عند طاقاتٍ تتجاوز بكثير الإمكانات المتاحة بالتقانات الحالية. وقد تكون الطريقة الوحيدة لدراسة الأوتار مباشرةً هي إجراء تجارب عند سوية الطاقة المسمَّاة طاقة بلانك، وهي سوية من الطاقة لم تكن موجودة إلا في غضون من الثانية الأولى بُعيد الانفجار الكبير.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في معرفة الأجوبة قبل موتهم فإن هذا الاحتمال مخيبٌ للأمل. ومع نفاد صبرنا للنتائج فإننا نميل إلى نسيان أن العديد من الأفكار العظيمة في العلم انتظرت لقرونٍ حتى تحظى ولو بتأكيدٍ غير مباشر. فقد تنبَّأ في عام 1783 الفلكي جون ميتشل John Michell بوجود نجومٍ لها كتلٌ كبيرة جداً لدرجة أنه حتى الضوء لا يستطيع الإفلات من ثقالتها الهائلة. وقد كانت نبوءته غير قابلةٍ للتصديق لأن هذا الجرم كان غير قابلٍ للرصد. وبعد مئتي سنةٍ بعد ذلك التاريخ قدَّم مقراب هابل الفضائي الدليل المذهل على كون الثقوب السوداء حقيقة وأنها شائعة الوجود – ليس عن طريق رؤية الثقوب السوداء بذاتها ولكن عن الكشف عن أقراصٍ من الغاز الحار التي تدور حولها.

تُقدِّم النظرية الذرية كذلك مثالاً على تأخُّر التأكيد. فالفيلسوف اليوناني ديمقريطس قد تنبَّأ بأن المادة تكون من ذرات في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي عام 1906 وبعد مرور ما يزيد على ألفيتين أقدم الفيزيائي لودفيج بولتزمان Ludwig Boltzmann على الانتحار لأسباب يعود بعضها إلى أنه أُهين بشكلٍ قاسٍ لإيمانه بوجود الذرات التي لم يكن من دليلٍ مباشرٍ على وجودها. في حين أن مقدرتنا على رصد الذرات ومداولتها (منابلتها) بشكلٍ مباشر تعود إلى أقل من 20 عاماً.

بعض العلماء النظريين يعتقدون أن الحكم النهائي على نظرية الأوتار لن يأتي من التجرية أساساً، بل إن الإجابة ربما تأتي من الرياضيات البحتة. والسبب الرئيس لذلك أن التنبُّؤات التي تطرحها نظرية الأوتار غير مكتملة التعريف الأمر الذي يعني أن النظرية غير ناجزة بعد. والرياضيات التي تستند إليها نظرية الأوتار تم اكتشافها مصادفة من قِبل طالبين كانا في مرحلة ما بعد الدكتوراه وهما الإيطالي غابرييل فِنِزيانو Gabriele Veneziano والياباني ماهيكو سوزوكي Mahiko Suzuki اللذان كانا يعملان بشكلٍ مستقلٍ عن بعضهما البعض في عام 1968. وما انفكت النظرية تتطور على دفعات منذ أن انطلقت منذ ذلك الحين. وحتى أكبر المناصرين للنظرية يوافقون على أن النسخة النهائية منها لم تحدد بعد. وعندما يتم تحديدها سيكون من الممكن أن نصبح قادرين على إخضاعها لاختبارٍ رياضياتي.

فلو كانت نظرية الأوتار مكتملةً لأمكننا بالاستعانة بها حساب الخصائص الأساسية رياضياتياً للكون انطلاقاً من المبادئ الأولية. فعلى سبيل المثال سيكون عليها تفسير جميع الخصائص للجسيمات دون الذرية الشائعة بما في ذلك شحنتها وكتلتها وغيرها من الخواص الكمومية. كما ينبغي أن ينتج الجدول الدوري للعناصر الذي يدرسه الطلاب في صفوف الكيمياء عن النظرية مع جميع خصائص هذه العناصر بدقةٍ تامة. وإذا ما كانت الخصائص المحسوبة لا تتوافق والميزات المعروفة للكون فستكون نظرية الأوتار نظريةً تافهةً فوراً. أما إذا وافقت التنبؤات الواقعَ بدقةٍ فإن هذا سيُعتبر واحداً من أهم الاكتشافات في تاريخ العلم.

لقد صرَّح أينشتاين مرةً: ”إن المبدأ الخلَّاق يكمن في الرياضيات. لهذا أعتبر أنه التفكير المجرد – بمعنى من المعاني – يمكنه إدراك الحقيقة، تماماً مثلما حلُم القدماء“. وإذا كان هذا صحيحاً فإن بإمكان فيزيائيٍ مغامرٍ إثبات نظرية الأوتار قريباً. يمكن للبرهان المتماسك ألا يحتاج إلى سنين من الجهد وبلايين الدولارات، بل يمكن أن يأتي بدلاً من ذلك من الأدوات المغرقة في الأساسية للعلم: الورقة والقلم والعقل البشري.

|

عالم الأوتار

عند المقاييس البالغة الصِّغر والتي تصغُر الذرة بقدرٍ كبير تتشكل المادة والقوى جميعاً من أوتارٍ مهتزة من الطاقة. على خلاف الوتر ثنائي البعد الظاهر هنا فإن الأوتار التي تُكون العالم دون الذري يُعتقد أنها تهتز في عشرة أبعاد. تُقدِّم هذه النظرية المفاجِئة وصفاً موحداً محتملاً لكامل الواقع الفيزيائي.

|

المفتوح والمغلق

كما هي الحال في الأوتار العادية فإن الأوتار دون الذرية يمكنها أن تهتز على شكل جديلة مفتوحة (الشكل المجاور) أو على شكل عروة مغلقة (الشكل الأعلى). وفقاً لإحدى صيغ نظرية الأوتار فإن الثقالة الكمومية مُضمَّنة في الأوتار المغلقة، في حين أن المادة توصف بكلٍ من الأوتار المفتوحة والأوتار المغلقة. وتمثِّل الترددات (التواترات) الأعلى للاهتزاز طاقةً أكبر.

|

تصف هذه المعادلة التي شارك المؤلف في صياغتها الوتر في الأبعاد العشرة. ومن غير الممكن أن تكون نهائيةً لأنها لا تتضمَّن البعد الحادي عشر الذي يحتل مكاناً بارزاً في نظرية الأغشية (M-theory). وإذا تمكن الفيزيائيون من إيجاد نسخةٍ من هذه المعادلة تتضمن الأغشية وتصف الحقيقة الكمومية فسيكون لديهم النسخة النهائية من نظرية الأوتار، وربما كذلك المعادلة التي تصف الكون.

المؤطَّر:

من يدعم نظرية الأوتار؟

خلال تاريخها الممتد إلى أكثر من أربعين سنةً خلت، مرَّت نظرية الأوتار بثورتين رئيسيتين. أظهرت الأولى أن الأوتار تصف الثقالة والجسيمات وأنها خالية من التناقضات الرياضياتية. ووحدت الثانية النسخ المتعددة لنظرية الأوتار من خلال إضافتها البعد الحادي عشر. وفيما يلي بعضٌ من الباحثين الأساسيين الذين قادوا تطوُّر النظرية واستمروا في دفعها قُدُماً.

جون شفارتز John Schwartz من معهد كاليفورنيا للتقانة Caltech الذي أظهر أن نظرية الأوتار يمكنها وصف الثقالة الكمومية، مطلقاً بذلك أول ثورةٍ للأوتار الفائقة في عام 1984.

مايكل غرين Michael Green من كامبردج عمل مع شفارتز مؤسساً قابلية اعتماد نظرية الأوتار على أنها نظرية كل شيء.

ديفيد غروس David Gross من جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا ساعد في تطوير ”نظرية الأوتار المهجَّنة“ Heterotic String Theory في أواسط الثمانينيات. وحصل على جائزة نوبل في عام 2004 مشاركةً.

جوزيف بولتشينسكي Joseph Polchinski من جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا الذي أوضح أن الأغشية متعددة الأبعاد يمكنها توصيف أجسامٍ كبيرة مثل مجموعة من الأوتار المفتوحة.

إدوارد ويتِن Edward Witten من برينستون وكان القوة الدافعة وراء نظرية الأغشية M-theory التي نشأت خلال الثورة الثانية للأوتار الفائقة في أواسط التسعينيات.

بول تاونسند Paul Townsend من كامبردج طور بالتعاون مع ويتِن نظرية الأغشية، وهي نموذجٌ يحوي أحد عشر بعداً ويوحد بين أشكال متعددة لنظرية الأوتار.

كومرون فافا Cumrun Vafa من هارفارد وضع نظرية الأوتار على أساسٍ نظريٍ صلب في عام 1996 عندما ساهم في استخدامها

ومع ذلك فإن نظرية الأوتار ستواجه – ولا بد – في آخر الأمر الاختبار القاسي الذي حدَّده ساغان، كما هو حال النظريات العلمية الأخرى. وحتى تحين هذه اللحظة فلن يكون بإمكانها الصمود. ولنكون صريحين بشكلٍ كامل، فإنه لا يوجد برهان على ما إذا كانت نظرية الأوتار صحيحة. فكيف والحال كذلك يمكن لمؤيِّديها الإصرار على مذهبهم؟ يكمن جزء من الجواب في المقدِّمات المنطقية المثيرة للنظرية. فالعالم الطبيعي تسوده وفرةٌ محيِّرةٌ من الجسيمات الأصغر من الذرة إضافةً إلى أربع قوى مستقلة ظاهرياً هي: قوة

ومع ذلك فإن نظرية الأوتار ستواجه – ولا بد – في آخر الأمر الاختبار القاسي الذي حدَّده ساغان، كما هو حال النظريات العلمية الأخرى. وحتى تحين هذه اللحظة فلن يكون بإمكانها الصمود. ولنكون صريحين بشكلٍ كامل، فإنه لا يوجد برهان على ما إذا كانت نظرية الأوتار صحيحة. فكيف والحال كذلك يمكن لمؤيِّديها الإصرار على مذهبهم؟ يكمن جزء من الجواب في المقدِّمات المنطقية المثيرة للنظرية. فالعالم الطبيعي تسوده وفرةٌ محيِّرةٌ من الجسيمات الأصغر من الذرة إضافةً إلى أربع قوى مستقلة ظاهرياً هي: قوة

قد لا يكون على الفيزيائيين نافذي الصبر الانتظار إلى حين إتمام الساتل LISA ليكتشفوا ما إذا كان منظِّروا الأوتار على الطريق الصحيح. فقد بدأ المصادم الهادروني الكبير وهو أقوى مسرِّع جسيمات في العالم العمل فعلاً بالقرب من جنيف. سيحطِّم هذا المسرِّع

قد لا يكون على الفيزيائيين نافذي الصبر الانتظار إلى حين إتمام الساتل LISA ليكتشفوا ما إذا كان منظِّروا الأوتار على الطريق الصحيح. فقد بدأ المصادم الهادروني الكبير وهو أقوى مسرِّع جسيمات في العالم العمل فعلاً بالقرب من جنيف. سيحطِّم هذا المسرِّع هناك طريقةٌ مدهشةٌ وبسيطة لاختبار وجود الأبعاد الأعلى التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار، هي البحث عن انحرافات قانون نيوتن للثقالة. فقد استنتج نيوتن أن الثقالة تتناقص مع مربع المسافة؛ الأمر الذي يعني أن مضاعفة البعد عن الأرض، على سبيل المثال، سيجعل الثقالة تنخفض إلى الربع. تنتشر الثقالة عبر أرجاء الفضاء الخالي، لهذا فإن خصائصها حساسةٌ لعدد الأبعاد التي تنتشر عبرها. فإذا ما كانت الأبعاد الإضافية التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار موجودةً حقاً فإن بعضاً من الثقالة سيتسرَّب إلى هذه الأبعاد أيضاً. وسيكون بمقدورنا رصد هذا التسرب على شكل انحرافٍ طفيف عن نموذج التربيع العكسي الذي وصفه نيوتن.

هناك طريقةٌ مدهشةٌ وبسيطة لاختبار وجود الأبعاد الأعلى التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار، هي البحث عن انحرافات قانون نيوتن للثقالة. فقد استنتج نيوتن أن الثقالة تتناقص مع مربع المسافة؛ الأمر الذي يعني أن مضاعفة البعد عن الأرض، على سبيل المثال، سيجعل الثقالة تنخفض إلى الربع. تنتشر الثقالة عبر أرجاء الفضاء الخالي، لهذا فإن خصائصها حساسةٌ لعدد الأبعاد التي تنتشر عبرها. فإذا ما كانت الأبعاد الإضافية التي تتنبَّأ بوجودها نظرية الأوتار موجودةً حقاً فإن بعضاً من الثقالة سيتسرَّب إلى هذه الأبعاد أيضاً. وسيكون بمقدورنا رصد هذا التسرب على شكل انحرافٍ طفيف عن نموذج التربيع العكسي الذي وصفه نيوتن.

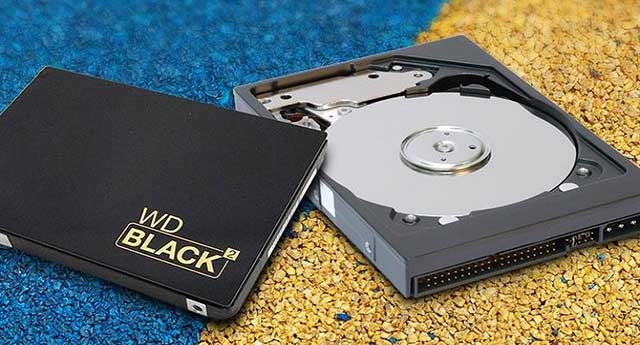

مثل أقلام التخزين (الفلاش) تصنع الأسطوانة الصلبة من مجموعة من أقلام التخزين يتم تجميعها مع قطعة تحكم واحدة لإدارة تخزين واسترجاع البيانات منها حيث تتكون هذه الفلاشات من خلايا Cells والمصنعة باستخدام خلايا NAND والتي تستطيع تخزين 1 بت أو 2 بت على الأكثر وذلك طبقاً

مثل أقلام التخزين (الفلاش) تصنع الأسطوانة الصلبة من مجموعة من أقلام التخزين يتم تجميعها مع قطعة تحكم واحدة لإدارة تخزين واسترجاع البيانات منها حيث تتكون هذه الفلاشات من خلايا Cells والمصنعة باستخدام خلايا NAND والتي تستطيع تخزين 1 بت أو 2 بت على الأكثر وذلك طبقاً