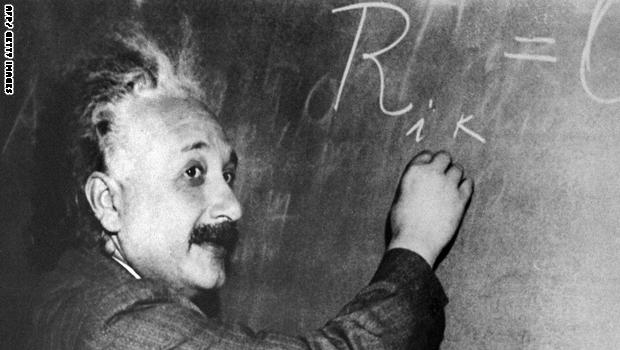

من هو البرت اينشتين ولماذا ذاع صيته في ارجاء الارض؟ أذا لم تعرف الاجابة تابع ما ينشر على هذا الموقع بعنوان البرت اينشتين والنظرية النسبية…..

من هو البرت اينشتين ولماذا ذاع صيته في ارجاء الارض؟ أذا لم تعرف الاجابة تابع ما ينشر على هذا الموقع بعنوان البرت اينشتين والنظرية النسبية…..

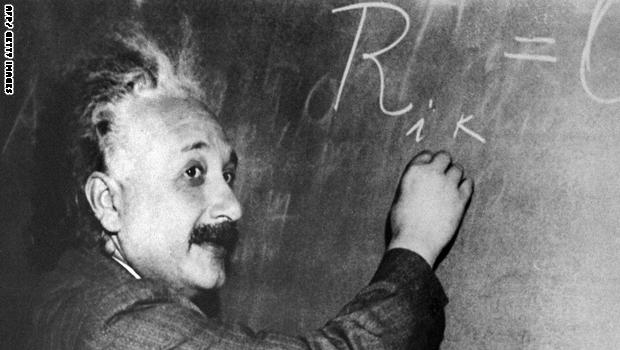

البرت اينشتين عالم فيزيائي قضى حياته في محاولة لفهم قوانين الكون. كان اينشتين يسأل الكثير من الأسئلة المتعلقة بالكون ويقوم بعمل التجارب داخل عقله. فقد عاش اينشتين عبقريا باجماع كافة علماء عصره وبلغ اسمى درجات المجد العلمية بخلاف العديد من العلماء الذين ماتوا دون ان يحظوا بمتعة النجاح والتألق فمثلاً العالم ماندل الذي وضع قوانين الوراثة لم يعرف احد أنه هو الذي وضع هذه القوانين إلا بعد وفاته بخمسين عام، كذلك العالم والطبيب العربي ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية في جسم الانسان لايزال مجهولا حتى الآن وغيره من الأمثلة.. كانت عبقرية اينشتين من نوع مختلف فلم يكن احد يفهم شيء عن نظريته النسبية أو تطبيقاتها ولكن الجميع اقر بمنطقها. فقد جاءت النظرية النسبية الخاصة لتحير العلماء وتغير مفاهيم الفيزياء المعروفة. ويروي أن آينشتين كان يقف في أحد شوارع هوليود مع شارلي تشابلن فتجمع حولهما المارة، فقال آينشتين لتشابلن ((لقد تجمع الناس لينظروا إلى عبقري يفهمونه تمام الفهم وهو أنت، وعبقري لا يفهمون من أمره شيئاً وهو أنا)).. العديد من العلماء بلغوا مراتب علمية عالية نتيجة لمجهودهم الفكري أو الفني فمثلاً اديسون وبيكاسو وأبن سينا والمتنبي اجمع الناس على تفوقهم وعبقريتهم لأنهم لمسوا ورأوا قيمة ما يقدمون من اكتشافات واختراعات. وهذا لم يحدث مع آينشتين حيث كانت عبقريته من نوع مختلف فما هو الذي قدمه آينشتين؟ وعن ماذا كانت عبقريته؟ وما قيمة ما قدمه؟ وعن أي شيء تتحدث. كل ما هو معروف أنه وضع النظرية النسبية. فإذا ماحاول المرء قراءة النظرية النسبية إلا وجد نفسه غارقاً في بحر من الألغاز لدرجة انه شاع القول بأن هناك عشرة في العالم يفهمون النظرية النسبية وهنا يجب أن اؤوكد أن هذا غير صحيح وسوف نقوم من خلال هذه المقالة تقديم شرح مبسط للنظرية النسبية الخاصة ونتائجها لتكون في مستوى القارئ العادي..

حياة آينشتين

ولد آلبرت أينشتين في 14 مارس 1879 في ألمانيا في مدينة صغيرة تسمى أولم وبعد عام انتقلت اسرته إلى ميونخ. كان والده هرمان صاحب مصنع كهروكيميائي. وكانت والدته بولين كوخ من عشاق الموسيقى وكان له اخت تصغره بعام. تأخر آينشتين عن النطق وكان يحب الصمت والتفكير والتأمل ولم يهوى اللعب كأقرانه. لم يكن يعجبه نظام المدرسة وطريقة التعليم فيها التي تحصر الطالب في نطاق ضيق ولا تدع له مجالاً للأبداع واظهار امكانياته.

اهدى له والده بوصلة صغيرة في عيد ميلاده العاشر وكان لها الاثر البالغ في نفسه وبابرتها المغناطيسية التي تشير دائما إلى الشمال والجنوب واستخلص هذا الطفل بعد تأمل عميق أن الفضاء ليس خالياً ولا بد وأن فيه ما يحرك الاجسام ويجعلها تدور في نسق معين. تعلق آينشتين في شبابه بعلم الطبيعة والرياضيات وبرع فيهما في البيت وليس في المدرسة ووجد متعة في علم الهندسة وحل مسائلها. تعلم الموسيقى وهو في السادسة من عمره وكان يعزف على الة الكمان. كانت اكبر مشكلة له اضطراره لدراسة اللغات والعلوم الانسانية التي لا تطلق للفكر العنان وانما حفظها للحصول على الشهادة وكان كثيرا ما يحرج اساتذة الرياضيات لتفوقه عليهم وطرده احد الاساتذة من المدرسة قائلاً له ((أن وجودك في المدرسة يهدم احترام التلاميذ لي)) سافر بعدها ليلتحق بوالديه في ميلانو بعد ان تركوه لمشاكل مادية في ميونخ والتحق هناك في معهد بولوتيكنيك ولكنه رسب في جميع امتحانات الالتحاق فيما عدا الرياضيات فارشده مدير المعهد ليدرس دبلوم في احدى مدن سويسرا ليتمكن بعد عام من الالتحاق في البوليتكنيك.

في عام 1901 بلغ اينشتين من العمر 21 عاماً وبعد عناء طويل للحصول على عمل يعيش منه حصل على وظيفة في مكتب تسجيل براءات الاختراع في برن. قرأ الكثير عن اعمال العلماء والفلاسفة ولم تعجبه كتاباتهم حيث وصفها بالسطحية والبعد عن العمق الفكري الذي يبحث عنه.

في العام 1905 وضع آينشتين خلال عمله في مكتب تسجيل الأختراعات العديد من النظريات التي جعلت من العام 1905 عاماً ثورياً في تاريخ العالم. واسترعت نتائج نظرياته اهتمام علماء الفيزياء في كافة جامعات سويسرا مما طالبوا بتغير وظيفته من كاتب إلى استاذ في الجامعة وفي عام 1909 عين رئيسا للفيزياء النظرية في جامعة زوريخ ثم انتقل إلى جامعة براغ الألمانية في 1910 ليشغل نفس المنصب ولكنه اضطر لمغادرتها في العام 1912 بسبب رفض زوجته مغادرة زوريخ…..

من أعمال أينشتين نذكر…..

في عام 1905 نشر اينشتين اربعة ابحاث علمية الأولى في تفسير الظاهرة الكهروضوئية والبحث الثاني للحركة الابروانية للجزيئلت والثالثة لطبيعة المكان والزمان والرابعة لديناميكا حركة الأجسام الفردية. كان البحثين الأخيرين الاساس للنظرية النسبية الخاصة والتي نتج عنها معادلة الطاقة E=mc2 وبتحويل كتلة متناهية في الصغر امكن الحصول على طاقة هائلة (الطاقة النووية)..

في العام 1921 حصل أينشتين على جائزة نوبل لأكشتافه قانون الظاهرة الكهروضوئية التي حيرت هذه الظاهرة علماء عصره.

وضع اينشتين الاسس العلمية للعديد من المجالات الحديثة في الفيزياء هي:

- النظرية النسيبة الخاصة

- النظرية النسبية العامة

- ميكانيكا الكم

- نظرية المجال الموحد

وحتى يومنا هذا يقف العلماء عاجزين عن تخيل كيف توصل اينشتين لهذا النظريات ولا سيما وأن التجارب التي تجرى حتى الأن تؤكد صحة نظريات اينشتين وينشر ما يقارب 1000 بحث سنوياً حول النظرية النسبية..

قبل الحديث عن النظرية النسبية الخاصة وتطبيقاتها سوف نلقي بعض الضوء على حياة اينشتين…

تابع حياة اينشتين…

قال عنه زميله في برلين العالم الفيزيائي لندتبورغ ((كان يوجد في برلين نوعان من الفيزيائيين: النوع الأول آينشتين، والنوع الآخر سائر الفيزيائيين)).

مع اندلاع الحرب العالمية ظل آينشتين يتابع اعماله العلمية في برلين وركز نشاطه على التوسع في نظرية الجاذبية التي نشرها في العام 1916 وهو في الثامنة والثلاثين من عمره. حاول الكثير من الاحزاب السياسية زجه في نشاطاتهم ولكنه كان دائما يقول انني لم اخلق للسياسة وفضل الانعزال والوحدة قائلاً ((ان الفرد المنعزل هو وحده الذي يستطيع أن يفكر وبالتالي أن يخلق قيما جديدة تتكامل بها الجماعة)) هذا ادى إلى دفع معارضيه للنيل منه. احيكت له المؤامرات والدسائس مما زاع صيته في مختلف انحاء العالم ووجهت له الدعوات من العديد من الجامعات للتعرف عليه وسافر إلى ليدن بهولندا وعين استاذاً في جامعتها. وأسف الكثيرون في ألمانيا رحيله لأن شهرته العظيمة في الخارج من شأنها ان تعيد إلى المانيا هيبتها التي فقدتها في الحرب. وتلقى كتب ودعوات من وزير التربية ليعود إلى بلده فعاد وحصل على الجنسية الألمانية لانه في ذلك الوقت كان لايزال محتفظاً بجنسيته السويسرية.

كثرت الدعوات التي تلقاها اينشتين بسبب شهرة نظريته النسبية وكان يقابل في كل مرة يلقي فيها محاضرة باحتفال هائل يحضره عامة الناس ليتعرفوا على هذا الرجل بالرغم من عدم المامهم بفحوى النظرية النسبية ولكن اهتمام الناس به لم يسبق لعالم ان حظي به من قبل فكان يستقبل استقبال المعجبين لفنان مشهور. لقد كان تقرير صادر عن البعثة الفلكية الانجليزية عام 1919 الذي تؤيد فيه صحة نبوءة آينشتين عن انحراف الضوء عند مروره بالجو الجاذبي من اهم دواعي شهرته العالمية. ولكن لكونه الماني الجنسية كان صيته في انجلترا قليل وبدعوة من اللورد هالدين توجه آينشتين إلى انجلترا وقدمه هالدين قائلا ((إن ما صنعه نيوتن بالنسبة إلى القرن الثامن عشر يصنعه آينشتين بالنسبة إلى القرن العشرين)).

يروى أنه تم الاعلان عن جائزة قدرها خمسة آلاف دولار لكاتب احسن ملخص للنظرية النسبية في حدود ثلاثة آلاف كلمة فتقدم ثلاثمائة شخص وحصل على الجائزة رجل من محبي الفيزياء ايرلاندي الجنسية عمره 61 عاماً في 1921.

ظل آينشتين يسافر بين بلدان العالم من فرنسا إلى اسبانيا إلى فلسطين وإلى الصين واليابان وحصل على جائزة نوبل في 1923 وسلمه اياها ملك السويد وبعدها استقر في برلين وكان الزوار من مختلف انحاء العالم يأتون له ويستمتعون بحديثه ولقاءه حتى عام 1929 والتي فيها بلغ من العمر الخمسين عاماً قرر الاختفاء عن الانظار ولم يكن احد يعلم اين يقيم.

كان آينشتين محبا للسلم ويكره الحرب وفي نداء تلفزيوني إلى تورمان رئيس الولايات المتحدة الاسبق قال ((لقد كان من المفروض أول الامر أن يكون سباق التسلح من قبيل التدابير الدفاعية. ولكنه اصبح اليوم ذا طابع جنوني. لأنه لو سارت الامور على هذا المنوال فسيأتي يوم يزول فيه كل أثر للحياة على وجه البسيطة)).

في 18 ابريل من العام 1955 وفي مدينة برنستون مات ذلك العبقري وأخذ الناس يتحدثون عن آينشتين من جديد وتنافست الجامعات للاستئثار بدماغ ذلك الرجل عساها تقف من فحصه على اسرار عبقريته.. كان آينشتين يعيش بخياله في عالم اخر له فيه الشطحات والسبحات وكانت الموسيقى سبيله الوحيد للتنفيس عن ثورته العارمة وكان الكون بالنسبة له مسرحا ينتزع منه الحكمة فغاص في ابعاده السحيقة وبهذا نكون قد لخصنا قصة حياة اسطورة القرن العشرين لندخل في تفاصيل النظرية النسبية الخاصة ونتائجها…..

الابعاد الأربعة المكانية والزمانية

نحتاج قبل الدخول إلى مفاهيم النظرية النسبية تعريف مفهوم الابعاد المكانية والزمنية حيث أن كثيرا ما تعرف النظرية النسبية على انها نظرية البعد الرابع. فما هي هذا الأبعاد الاربعة وكيف نستخدمها ولماذا اينشتين العالم الأول الذي اكد على ضرورة استخدام البعد الرابع (الزمن) بالاضافة إلى الابعاد الثلاثة التي اعتمد عليها جميع العلماء من قبله…

تطور مفهوم الابعاد مع تطور الانسان واقصد هنا تطوره في الحياة ففي الزمن الأول كان الانسان يتعامل مع بعد واحد في حياته هذا جاء من احتياجه للبحث عن طعامه فكان يستخدم رمحه لاصطياد فريسته وبالتالي كان يقذف رمحه في اتجاه الفريسة حيث ينطلق الرمح في خط مستقيم وحركة الرمح هنا تكون في بعد واحد وسنرمز له بالرمز x. ومن ثم احتاج الانسان ليزرع الارض وبالتالي احتاج إلى التعامل مع مساحة من الأرض تحدد بالطول والعرض وهذا يعد استخدام بعدين هما x و y لأنه بدونهما لايستطيع تقدير مساحة الأرض المزروعة. وعندما احتاج الانسان للبناء أخذ يفكر ويحسب في البعد الثالث وهو الارتفاع. وهذه هي الابعاد الثلاثة x,y,z والتي كانت الاساس في حسابات الانسان الهندسية، وحتى مطلع القرن العشرين اعتبرها الانسان كافية لحل كل المسائل التي تقابله على سطح الكرة الأرضية. وحتى يومنا هذا نعتمد على الابعاد الثلاثة في تنقلاتنا وسفرنا وحساباتنا.

آينشتين هو العالم الوحيد الذي فكر في البعد الرابع (الزمن) وقال ان الكون الذي نعيشه ذو أربعة ابعاد وهي الطول والعرض والارتفاع والزمن. وادخل البعد الرابع في جميع حساباته. يستطيع الانسان تخيل البعد الواحد والبعدين ويمكن رسمهما ولكن البعد الثالث يحتاج منه إلى قدرات تخيلية إضافية ولكن من الصعب التفكير والتخيل بالابعاد الاربعة معا وخصوصا أن البعد الرابع وهو الزمن لايمكن رؤيته ولكننا نعيشه وندركه كمسلمة من مسلمات الوجود. فإذا اعتبرنا أن هندسة الكون تعتمد على اربعة ابعاد فإن حساباتها ستكون غاية في التعقيد ونتائجها غير متوقعة وهذا مافعله آينشتين في نظريته النسبية.

تمهيد

ان المقاييس من مساحات وحجوم وكتل وتحديد المكان والزمان والسرعة هي مقاييس معروفة في نظر الفيزياء الكلاسيكية (فيزياء جاليلو ونيوتن) فكلنا نقيس المسافات والزمن بنفس الطريقة والكيفية ولا يختلف في ذلك اثنان اذا كانت مقايسهما معايرة بدقة وهذا يعني أننا سلمنا بأن هذه المقاييس مطلقة ولكن هذا يخالف النظرية النسبية التي تقوم على أنه لا وجود لشيء مطلق في كل هذه الاشياء أنما هي نسبية، فالدقيقة (60 ثانية) التي نقيسها بساعاتنا يمكن ان يقيسها آخر على انها أقل من دقيقة أو أكثر وكذلك المتر العياري طوله متر بالنسبة للشخص الذي يحمله ولكن بانسبة لآخر يتحرك بسرعة كبيرة بالنسبة لذلك الشخص يجد المتر 80 سنتمتر وكلما زادت سرعته كلما قل طول المتر ليصبح طول المتر صفر اذا تحرك الشخص بسرعة الضوء (سنجد انه من الاستحالة الوصول لسرعة الضوء) وهذا لا يعود لخطأ في القياسات بين الشخصين أو خلل في آلات الرصد التي يستخدمونها فكل منهما يكون صحيحا ولكن بالنسبة له ولهذا سميت بالنظرية النسبية والكثير من الأمور المسلم بها في حياتنا والتي نعتبرها مطلقة تصبح نسبية في عالم النسبية.

بمفهوم اينشتين والتعامل مع الزمن على أنه بعد من الأبعاد يصبح كل شيء نسبياً فمثلاً نعرف أن الكتلة هي كمية المادة الموجودة في حجم معين مثل كتلة الماء في حجم سنتيمتر مكعب هي واحد جرام وكتلة الماء هذه ثابتة ولكن وزنها هو الذي يتغير تغيرا طفيفا نتيجة لتأثير الجاذبية عليها فيقل الوزن قليلا في المرتفعات ويزيد في المنخفضات نتيجة لتغير تأثير الجاذبية حسب بعدنا او قربنا من مركز الارض وهذا التغير يكون في حدود جرام واحد فقط، ولكن آينشتين يبين أن الكتلة تتخلى عن تأثير الجاذبية وتتغير في حدود أكبر بكثير قد تصل إلى الالاف ولا علاقة لتغير الكتلة بالجاذبية. إن ثبوت المقاييس والابعاد عند آينشتين في الكون لا وجود له حسب نظريته النسبية.

لتفصيل الموضوع اكثر سوف نقوم بشرح اوسع لمفهوم المكان في النسبية ومن ثم شرح مفهوم الزمن في النسبية.

المكان في النسبية

اذا سألت نفسك عزيزي القارئ في هذه اللحظة هل أنت ثابت أم متحرك، فستنظر حولك بكل تأكيد وتقول أنا لست متحرك فأنا ثابت امام جهاز الكمبيوتر وعلى الارض وهذا صحيح فأنت ثابت بالنسبة للكمبيوتر والارض (أي الكرة الارضية) ولكن هذا ليس صحيح بالنسبة للكون فأنت والكمبيوتر والارض التي تقف عليها تتحركوا وهذه الحركة عبارة عن مجموعة من الحركات منها حركة الارض حول نفسها وحركة الارض حول الشمس وهناك حركة للشمس والارض داخل مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة تتحرك بالنسبة إلى الكون.. إذا عندما اعتقدت انك ثابت فهذا بالنسبة للاشياء حولك ولكن بالنسبة للكون فكل شيء متحرك. وخذ على سبيل المثال هذه الارقام ……

سرعة دوران الأرض حول نفسها ربع ميل في الثانية وسرعة دوران الارض حول الشمس 18 ميل في الثانية والشمس والكواكب تسير بالنسبة لجيرانها النجوم بسرعة 120 ميل في الثانية ومجرة درب التبانة منطلقة في الفضاء بسرعة تصل إلى 40000 ميل في الثانية. تخيل الان كم هي سرعتك وعدد الحركات التي تتحركها بالنسبة للكون. وقدر المسافة التي قطعتها منذ بدء قراءة هذه الحلقة حتى الان.

لا احد يستطيع ان يحدد هل مجرة درب التبانة هي التي تبتعد عن المجرات الاخرى بسرعة 40000 ميل في الثانية أم ان المجرات هي التي تبتعد عنا بهذه السرعة. فعلى سبيل المثال اذا ارد شخص ان يصف لنا سفره من مطار غزة إلى مطار دبي الدولي فإنه يقول غادرت الطائرة مطار غزة في الساعة الثالثة ظهرا واتجهت شرقا لتهبط في مطار دبي الدولي الساعة السادسة مساءً.. ولكن لشخص اخر في مكان ما في الكون يرى ان الطائرة ارتفعت عن سطح الارض في غزة واخذت تتباطأ حتى وصلت مطار دبي لتهبط فيه. أو ان الطائرة ومطار دبي تحركا في اتجاهات مختلفة ليلتقيا في نقطة الهبوط.. وهنا يكون من المستحيل في الكون الواسع تحديد من الذي تحرك الطائرة ام المطار.

كذلك يجب أن نؤكد ان الاتجاهات الاربعة شمال وجنوب وشرق وغرب والكلمات فوق وتحت ويمين وشمال هي اصطلاحات لا وجود لها في الكون فلا يوجد تحت أو فوق ولاشمال أو جنوب.

ان التعامل بهذه المفاهيم الجديدة والنظرة الشاملة للكون بلاشك امر محير ولاسيما اذا ادخلنا البعد الرابع في حساباتنا فكل شيء يصبح نسبي.

مما سبق تبين أن نسبية المكان تخالف كل ما هو مألوف لنا وقد يتسائل القارئ ما أهمية ذلك بالنسبة لنا ونحن نعيش على سطح الأرض وامورنا كلها مضبوطة على نسق واحد؟ ولماذا هذا الخلط بين ما يحدث على الأرض والكون؟ وما فائدة النسبية لنا كل هذه الاسئلة سيأتي الاجابة عليها من خلال هذه الحلقات المتتابعة عن النظرية النسبية ولكن قبل ذلك يجب الخوض في نسبية الزمان وهذا سيوضح لنا أن مفهوم الماضي والحاضر والمستقبل هي من الأمور النسيبة أيضا…..

الزمان في النسبية

لم يكتف آينشتين بأن أثبت أن المكان نسبي ولكن عمم نسبية المكان على الزمان (البعد الرابع) حيث أنه قال طالما أننا نعيش في عالم ذو أربعة ابعاد ووجد أن الأبعاد المكانية الثلاثة التي تحدد بـ x,y,z هي نسبية لا بد وان يكون الزمان (البعد الرابع) نسبياً أيضا هذا هو أينشتين الذي يفكر ويضع النظريات ويحلل النتائج في عقله ويخرج للناس بمفاهيم جديدة لم يستطيع احد ان ينفيها ولا ان يبطلها ولا ان يصدقها ولكن كانت نسبية المكان والزمان منذ ذلك الوقت وحتي يومنا هذا تبرهن على صحتها من خلال تفسيرها للعديد من الظواهر الفيزيائية التي حيرت العلماء ولم يكن امامهم الا تطبيق نظرية اينشتين ليجدوها تفسر تلك الظواهر وسيأتي شرح تفصيلي لهذه الظواهر..

اعتبر العلماء ومن بينهم العالم نيوتن أن الزمن مطلق ويجري بالتساوي دون أية علاقة بأي مؤثر خارجي. ولكن اينشتين لم يتقيد بما سبقه من العلماء وفكر بالأمر من وجهة نظر مختلفة تشمل الكون الفسيح كيف ذلك؟؟…

تعودنا نحن سكان الكرة الأرضية على تقدير الزمن من خلال اليوم واجزائه (الساعة والدقيقة والثانية) ومضاعفاته (الاسبوع والشهر والسنة والقرن) ويومنا هو مقدار الزمن اللازم للأرض لتدور حول نفسها دورة كاملة والسنة هي مقدار الزمن اللازم للأرض لاكمال دورة كاملة حول الشمس وتساوي 365 يوم وربع اليوم. ولكن ماذا عن اليوم والسنة على كوكب عطارد أو كوكب بلوتو لا شك أن ذلك سيكون مختلف بالنسبة لمقايسنا فالسنة على كوكب عطارد ثلاثة أشهر من الوقت الذي نقيسه على الأرض بينما السنة على كوكب بلوتو فهي اكبر من ذلك بكثير وتساوي 248 سنة من سنوات الأرض.. الأمر عند هذا الحد معقول ولكن ماذا عن المجرات الأخرى كيف تقدر اليوم والسنة عندها؟ وهل يمكن استخدام الازمنة الأرضية كمقياس للزمن على ارجاء هذا الكون الفسيح؟ وتجدر الاشارة هنا إلى أن مصطلح فسيح لا يعبر عن مدى كبر حجم هذا الكون …لنرى معا المقصود بكلمة فسيح.

مما سبق تبين أن هذا الكون يحتاج إلى طريقة جديدة لتقدير المسافات بين مجراته ونجومه لأن استخدام وحدة المتر أو الميل ستقودنا إلى ارقام كبيرة جدا لا يمكن تخيلها ولهذا فإن العلماء يستخدمون سرعة الضوء لقياس المسافة حيث أن سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية (الضوء يدور حول الأرض 7 مرات في الثانية أي عندما تقول كلمة واحدة يكون الضوء قد لف حول الارض سبع مرات) واذا حسبنا المسافة التي يقطعها الضوء في السنة نجد انها مسافة كبيرة جدا (الارقام الفلكية) فمثلا نعلم أن اشعة الشمس تصلنا خلال ثمانية دقائق وبهذا يكون بعد الشمس عنا ثماني دقائق ضوئية وهنا استخدمنا وحدة الزمن لقياس المسافة. مثال اخر على اقرب نجم إلى المجموعة الشمسية يسمى الفا قنطورس يبعد عنا اربعة سنوات ضوئية والنجوم البعيدة في مجرتنا تبعد عنا الاف السنوات الضوئية ويقدر قطر درب التبانة بـ 80 الف سنة ضوئية (تخيل ان الضوء الذي يصدر عند احد اطرافها يصل إلى الطرف الآخر بعد ثمانين الف سنة) كل هذا في مجرتنا وبعض التلسكوبات رصدت مجرات تبعد عشرة الف مليون سنة ضوئية ذلك يعني أنه اذا وقع حدث ما في طرف الكون فإنه لا يصل إلى الطرف الاخر قبل مرور عشرة الاف مليون سنة!!! وسنعلم ايضا أن الكون لا زال يتمدد وبسرعات هائلة… سبحان الله ولا نملك إلا أن نقول ذلك..

الارقام والابعاد الفلكية السابقة ضرورية لشرح الموضوع التالي والذي من خلاله سنوضح مفهوم نسبية الزمن لدى آينشتين.

افترض انك في غرفة مظلمة تماماً وتحرك جسم من مكان إلى مكان آخر في هذه الغرفة فإنك لا تعلم بذلك (على افتراض انك لا تعتمد على حاسة السمع) ولكن في وجود الضوء فإن انتقال الجسم او حركته ترصدها من خلال انعكاس الضوء من على الجسم المتحرك إلى العين. الضوء هو الوسيلة الوحيدة التي نعلم من خلالها حدوث حدث ما في الكون وهو اسرع وسيلة لنقل المعلومات بين النجوم والمجرات فحدث ما على الشمس نعلم به على الارض بعد ثمانية دقائق من وقوعه، وانفجار نجم الفا قنطورس يصلنا خبره بعد اربعة سنوات لان الضوء القادم منه سيصل الارض بعد اربعة سنوات وكذلك النجوم التي نراها في الليل قد لا تكون موجودة الان ولكننا نرى الضوء الذي صدر عنها منذ سنوات او الاف السنوات حسب بعدها عنا أما التي تبعد عنا الف مليون سنة ضوئية فإن ضوءها الذي يصلنا الآن يعطينا معلومات عنها قبل ظهور الحياة على الارض!! هذا يقودنا إلى أن كلمة الآن لا وجود لها إلا على الأرض هذا كله يدركه الناس ولا غرابة فيه لأننا نعلم كم هذا الكون واسع وفسيح.. لم تقف النظرية النسبية عند هذا الحديث فقط بل تعدته إلى القول أن الزمن نفسه لا يجري في الكون بشكل متساوي بل يقصر ويطول حسب سرعتنا ومكاننا بالنسبة للحدث. وليس المقصود هنا ان ذلك مجرد شعورنا بان الزمن يمر ببطء أو أنه يمر بسرعة حسب مشاعرنا بالسعادة أو التعاسة عندما نقوم بعمل ما. فنسبية الزمن لا تعتمد على شعورنا ومزاجيتنا انما المقصود في النظرية النسبية أن الساعة الزمنية التي تدل على فترة معينة من الزمن هي التي تطول أو تقصر حسب السرعة والمكان.

لتوضيح هذا الفكرة نفرض ان شخصين لديهما ساعات متماثلة تم ضبطهما بدقة، احد الشخصين قرر البقاء على الارض والشخص الآخر سافر في مركبة فضائية تسير بسرعة كبيرة، فإذا وفرت للشخص الارضي مرصدا يراقب من خلاله ساعة الشخص الفضائي فإنه كلما زادت سرعة الشخص الفضائي كلما تباطئت حركة عقارب ساعته بالنسبة للشخص الأرضي واذا ما وصلت سرعة المركبة الفضائية إلى سرعة الضوء فإن الشخص الارضي سوف يجد ان عقارب ساعة الشخص الفضائي توقفت عن الحركة أي أن الزمن توقف واصبح صفراً (لا يمكن الوصول بسرعة جسم إلى سرعة الضوء وسنعرف ذلك قريباً) وهذا التباطئ في ساعة الفضائي ليس بسبب خلل في الساعة انما نتيجة لسرعته..

إن الامر لا يقف عند هذا الحد في النظرية النسبية لأن ذلك انعكس على مفهومنا للماضي والحاضر والمستقبل فمثلا انفجار نجم ما قد يكون ماضي بالنسبة لشخص في هذا الكون ويكون حاضر لشخص آخر في مكان اخر وقد يكون مستقبلا بالنسبة لشخص ثالث في مكان ثالث. وهذا بسبب تباطئ الزمن. حسب سرعة كل شخص بالنسبة للحدث ومكانه. ولها لا معني للماضي والحاضر والمستقبل إلا على الارض لان الشريط الزمني المعروف لنا يتباطئ بدرجة معينة في مكان معين في الكون ويتباطئ بدرجة مختلفة في مكان آخر وهكذا..

بعيدا عن النسبية

وهنا أود ان اوضح أننا نعيش الزمن من خلال تقسيمه إلى ماضي وحاضر ومستقبل وكلنا يستطيع ان يسبح بخياله في احداث الماضي ويعيش اللحظات الحاضرة بحلوها ومرها ولكن المستقبل فلا قدرة لنا عليه وعلى توقع ماذا سيحدث فيه وذلك لاننا كمخلوقات لله سبحانه وتعالي حجب عنا احداث المستقبل (كما حجب عنا رؤية الاشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية وحجب عن سمعنا ترددات معينا يمكن لمخلوقات اخرى سماعها لاننا بشر محدودين لكوننا مخلوقات) أما الله سبحانه وتعالى فالازمنة والاحداث عنده كالكتاب المفتوح. الله يعلم بالماضي والحاضر والمستقبل فهو يعلم ماذا فعلنا وماذا نفعل وماذا سنفعل في أي وقت وفي اي لحظة.

كل ماذكر في نسبية المكان ونسبية الزمان هو توضيح لمفاهيم وضعها آينشتين لتكون تمهيدا للدخول إلى النظرية النسبية وفهم مضمونها وعندها ستكون الصورة اوضح.

تابع محاضرات في النظرية النسبية

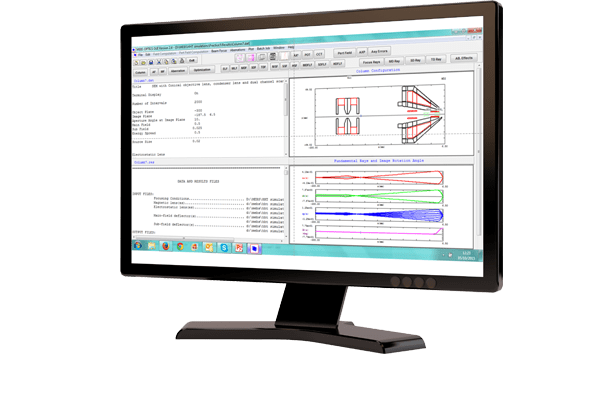

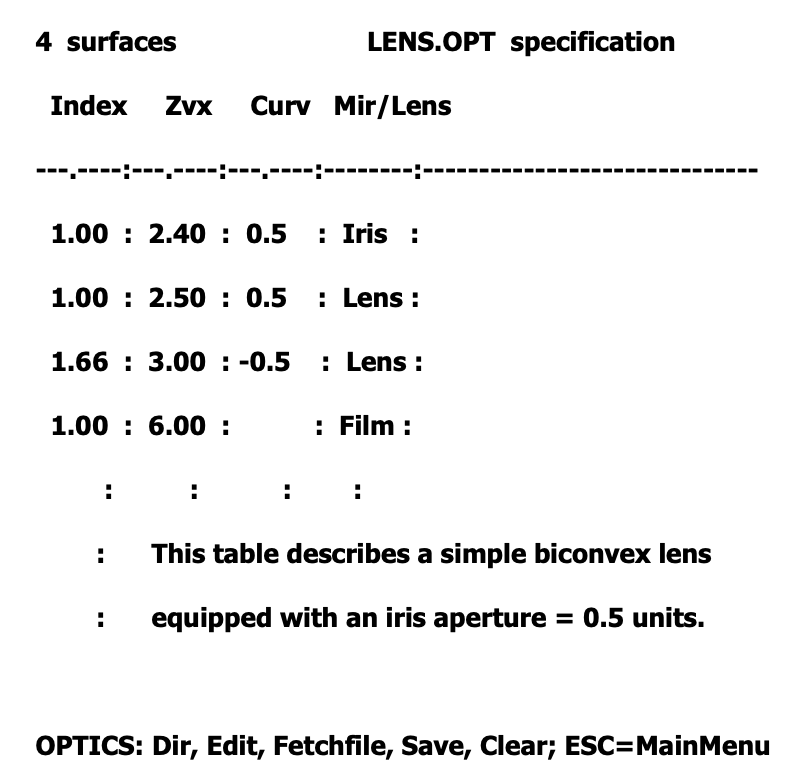

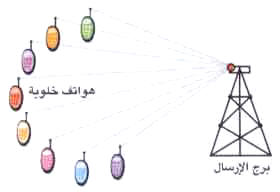

البصريات الليفية فرع من علم الفيزياء يرتكز على ظاهرة انتقال الضوء عبر ألياف شفافة من الزجاج أو البلاستيك. وتستطيع هذه الألياف البصرية، أن تحمل الضوء عبر مسافات تتراوح بين سنتيمترات قليلة وأكثر من 160كم. ومثل هذه الألياف يُمْكن أن تعمل بشكل فردي أو في شكل حزَم، وبعض الألياف الفردية يبلغ طول قطرها أقل من 0,004مللم. والألياف البصرية لها لُبٌ من الزجاج أو اللدائن، ولها درجة عالية من الشفافية ومحاطة بغطاء يسمى الغلاف. ويصل الضوء الصادر من جهاز الليزر، أو من مصباح كهربائي، أو من بعض المصادر الضوئية الأخرى إلى إحدى نهايتي الليف البصري. وعندما ينتقل عبر اللُب، يحبسه الغلاف في الداخل. ويقوم الغلاف بعملية ثني أو عكس ـ إلى الداخل ـ لأشعة الضوء المصطدمة بسطحها الداخلي. وعند النهاية الأخرى لليف يستَقْبل الضَوء كشافٌ مثل نبيطة حساسة للضوء أو العين البشرية.

البصريات الليفية فرع من علم الفيزياء يرتكز على ظاهرة انتقال الضوء عبر ألياف شفافة من الزجاج أو البلاستيك. وتستطيع هذه الألياف البصرية، أن تحمل الضوء عبر مسافات تتراوح بين سنتيمترات قليلة وأكثر من 160كم. ومثل هذه الألياف يُمْكن أن تعمل بشكل فردي أو في شكل حزَم، وبعض الألياف الفردية يبلغ طول قطرها أقل من 0,004مللم. والألياف البصرية لها لُبٌ من الزجاج أو اللدائن، ولها درجة عالية من الشفافية ومحاطة بغطاء يسمى الغلاف. ويصل الضوء الصادر من جهاز الليزر، أو من مصباح كهربائي، أو من بعض المصادر الضوئية الأخرى إلى إحدى نهايتي الليف البصري. وعندما ينتقل عبر اللُب، يحبسه الغلاف في الداخل. ويقوم الغلاف بعملية ثني أو عكس ـ إلى الداخل ـ لأشعة الضوء المصطدمة بسطحها الداخلي. وعند النهاية الأخرى لليف يستَقْبل الضَوء كشافٌ مثل نبيطة حساسة للضوء أو العين البشرية.