مع تطور أجهزة التكبير أصبح بالإمكان رؤية المواد على المستوى الذري مما فتح المجال لتكنولوجيا النانو لتتطور وتنتشر. جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ والذي يعرف بالاسم Transmission electron microscopy ويختصر في (TEM) هو أحد أهم أجهزة التكبير. من خلال اسمه يمكننا التنبؤ بالتقنية التي يعمل بها الميكروسكوب الالكتروني حيث ينفذ شعاع من الالكترونات من عينة رقيقة جدا، ويتفاعل معها. تتكون الصورة من تفاعل الالكترونات النافذة من العينة حيث يمكن أن تكبر الصورة وتركز على شاشة فلوريسنت أو على طبقة من فيلم فوتوجرافي، أو أن ترصد بواسطة كاميرا فيديو CCD.

يستطيع الميكروسكوب الالكتروني النافذ أن يكون صور بدقة تحليلية عالية جدا اكبر بكثير من تلك التي يمكن أن نحصل عليها من الميكروسوب الضوئي التقليدي والسبب في ذلك يعود إلى الطول الموجي القصير المصاحب للالكترونات (موجة دبرولي de Broglie). وهذا يجعلنا نستخدم هذه الأداة لرؤية تفاصيل دقيقة تصل في دقتها إلى رؤية صف من الذرات. هذه الدقة جعلت جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ أداة تحليلية هامة تستخدم في العديد من المجالات العلمية في الفيزياء والبيولوجي بالإضافة إلى تطبيقاتها في أبحاث السرطان وعلم الفيروسات وفي علوم المواد materials science مثل بحوث أشباه الموصلات والنانوتكنولوجي.

كما يمكن استخدام أنماط تشغيل مختلفة في جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ TEM للتعرف على التراكيب الكيميائية للعينة والتركيب البلوري والالكتروني أيضا.

في هذا المقال من كيف تعمل الأشياء سوف نتعرف على الاجزاء الرئيسية لجهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ الذي لا يستغني عنه كل من يعمل في مجال تكنولوجيا النانو وعلم المواد والاغشية الرقيقة ونوضح ايضا انماط التشغيل المخلفة للحصول على معلومات متنوعة عن العينة بتفاصيل دقيقة.

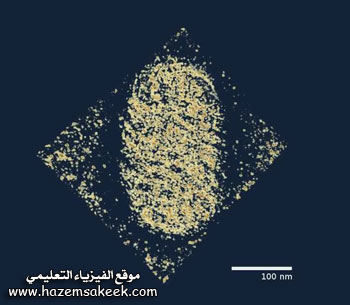

صورة توضح فيروس بوليو polio virus المسبب لشلل الأطفال حجمه 30nm

نبذة تاريخية عن جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ TEM

أول ميكروسكوب الكتروني نافذ TEM تم تركيبه في I. G Farben-Werke والآن هو في متحف في مدينة ميونخ بألمانيا

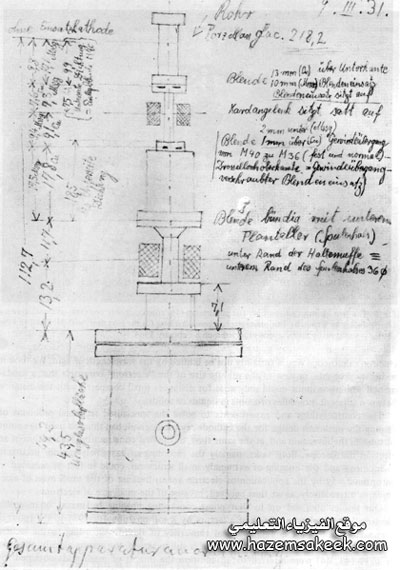

مخطط لأول ميكروسكوب الكتروني تم الحصول عليه من دفتر العالم Ruska في العام 1931 كان قادرا على التكبير 16 مرة فقط

البداية: افترض العالم Ernst Abbe إن القدرة التحليلية لأي ميكروسكوب تعتمد على الطول الموجي للضوء المستخدم وبالتالي فان الميكروسكوبات التقليدية المعتمدة على الضوء المرئي سوف يكون لها حد أقصى للقدرة التحليلية لا يمكن أن تتجاوزه بأي حال من الأحوال ولهذا طور العالم Koehler جهاز ميكروسكوب يعمل بالأشعة الفوق بنفسجية وبالرغم من أن ذلك زاد القدرة التحليلية إلا أن اعتماد هذا الميكروسكوب على استخدام بصريات مصنعة من الكوارتز ،لان الزجاج العادي يمتص الأشعة فوق البنفسجية، جعل سعره مرتفعا جدا. عند هذه المرحلة أصبح واضحا لدى العلماء أن الحصول على صور دقيقة بحجم أجزاء من الميكرون مستحيلا نظرا لقيود الطول الموجي للضوء المستخدم.

مع المزيد من الاكتشافات التي بدأت في العام 1858 بواسطة العالم Plücker الذي استطاع التحكم في أشعة الكاثود (وهي حزمة من الالكترونات ولكن لم يكن ذلك معروفا إلا بعد تجارب العالم ج ج طومسون) بواسطة المجالات المغناطيسية. تمكن العالم Riecke في العام 1891 من تبئير أشعة الكاثود بواسطة المجالات المغناطيسية مما يعني انه استطاع تصميم عدسة مغناطيسية بسيطة.

في العام 1928 في الجامعة التكنولوجية في برلين قام العالم Max Knoll برئاسة فريق بحثي بتطوير عدسات للتحكم في أشعة الكاثود لاستخدامها في الحصول على صور مكبرة. وبعد ثلاثة أعوام من الأبحاث والتجارب تمكن العالم Max Knoll وفريقه من الحصول على أول صورة مكبرة لشبكة وضعت فوق فتحة الانود وكان هذا في العام 1931. في نفس العام تمكن العالم Reinhold Rudenberg في شركة سيمينز Siemens company من الحصول على براءة اختراع للعدسة الكهروستاتيكية في الميكروسكوب الالكتروني.

التطور: في ذلك الوقت كان السلوك المزدوج للالكترونات معروفا من خلال الفرضية التي وضعها العالم دي برولي De Broglie hypothesis وهي أن كل جسيم له سلوك موجي وبالتالي وجد أن الإلكترون يسلك سلوك موجي بالإضافة إلى سلوكه الجسيمي مثله مثل الضوء تماما وبالرغم من أن فرضية دبرولي وضعت في العام 1927 إلا أن الفريق البحثي المكلف بتطوير قدرة الميكروسكوب لم يكن يعلم بهذه الفرضية حتى العام 1932 (لم يكن لديهم شبكة انترنت في ذلك الوقت) وبمجرد أن وصلتهم تلك الفرضية والتجارب التي أكدت صحتها لاحظ العلماء انه بالإمكان استخدام الموجة المصاحبة للإلكترون في عملية التكبير في الميكروسكوبات لان هذه الموجة اصغر كثيرا من الطول الموجي للضوء المرئي (الطول الموجي المتوسط للضوء 5000 انجستروم في حين إن الطول الموجي المصاحب للإلكترون في حدود 1 انجستروم) وبالتالي يمكن تطوير أجهزة تكبر الأشياء على المستوى الذري. في العام 1933 تم الحصول على أول نجاح للحصول على صور مكبرة لعينة من ألياف القطن قبل أن تصاب العينة بالضرر نتيجة لاصطدام الالكترونات بها.

بعد هذا النجاح ازداد الاهتمام بالميكروسكوب الالكتروني من قبل العديد من المجموعات البحثية لتطويره واستمر التطوير ايضا في شركة سيمينز للحصول على صور لعينات بيولوجية وفي العام 1938 تم بناء أول جهاز TEM.

مزيدا من التطورات: بعد الحرب العالمية الثانية استمر العالم Ruska في شركة سيمينز بتطوير الميكروسكوب الالكتروني ليحصل على تكبير وصل إلى 100,000 مرة. وللعلم فان تصميمه هذا لازال مستخدما في الاجهزة الحديثة حالياً. وقد عقدت العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة حول هذا الجهاز تحت اسم مؤتمر الميكروسكوب الالكتروني بدأت في العام 1942 والثاني في 1950 وبعدها في العام 1954.

بتطوير جهاز TEM تم تطوير تقنيات أخرى منها الميكروسكوب الالكتروني الماسح النافذ والذي يعرف باسم scanning transmission electron microscopy والذي يختصر بـ (STEM) وتم تطوير هذا الجهاز في السبعينات من القرن الماضي بواسطة العالم Albert Crewe في جامعة شيكاغو بعد تصميم المدفع الالكتروني الذي يعمل بالمجال الكهربي field emission gun وتحسين العدسات المغناطيسية. وهذا الجهاز استخدم لرؤية ذرات الكربون في غشاء رقيق مرسب على شريحة.

الأجزاء الأساسية في الميكروسكوب الالكتروني النافذ TEM

يتكون جهاز TEM من أجزاء رئيسية عديدة تشمل نظام مفرغة الهواء vacuum system والذي يوفر الفراغ في داخل الجهاز ليسهل على الالكترونات الوصول إلى العينة بدون أن تصطدم في الغازات داخله، وكذلك يوجد العديد من العدسات الكهرومغناطيسية، وألواح التوجيه الكهروستاتيكية، وهذه تمكن المستخدم من التحكم في الشعاع الالكتروني. كما يوجد أيضا غرفة العينة التي يمكن التحكم بموضعها في الجهاز لتحريك العينة داخل الجهاز تحت الشعاع الالكتروني. كما توجد أجهزة عرض الصورة المتكونة من الالكترونات التي نفذت من العينة. ولمزيد من التفصيل سوف نشرح هذه الأجزاء الأساسية بمزيد من التفصيل.

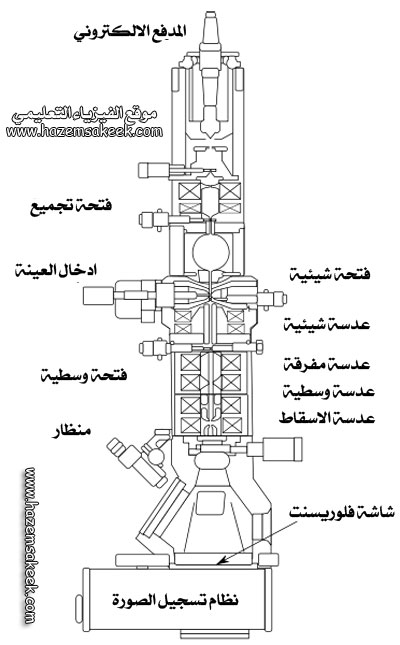

مخطط يوضح الأجزاء الأساسية في جهاز TEM

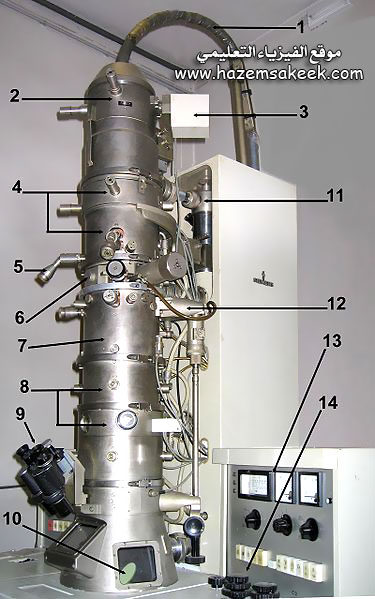

مصدر الالكترونات في أعلى الجهاز حيث تعمل العدسات (4 و7 و 8) على تركيز الشعاع الالكتروني على العينة وتنفذ من العينة على شاشة العرض (10). وأزرار التحكم بالشعاع الالكتروني على اليمين (13 و14).

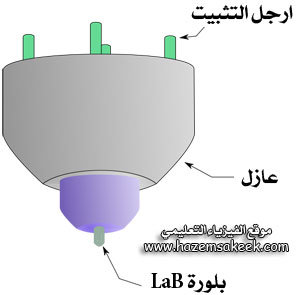

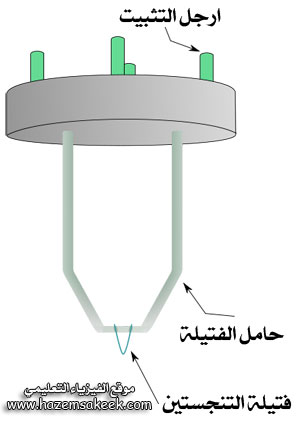

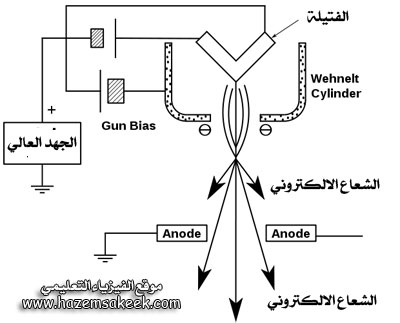

مصدر الالكترونات المدفع الالكتروني Electron Gun

الجزء الأساسي في الجهاز هو مصدر الالكترونات والذي يعرف باسم المدفع الالكتروني والذي يكون في أعلى الجهاز ويتكون من فتيلة من التنجسيتن في شكل فتيلة ذات طرف حاد او من عنصر lanthanum hexaboride (LaB6) في صورة بلورة مفردة. يتم توصيل الفتيلة في مصدر فرق جهد عالي يتراوح بين 100 الى 300 الف فولت يولد تيار كافي ليعطي انبعاث الكتروني اما بطريقة الانبعاث الحراري thermionic او بطريقة الانبعاث بواسطة المجال الكهربي field electron emission.

فتيلة بلورة LaB6

فتيلة التنجستن

شكل يوضح المدفع الالكتروني

العدسات Lenses

مثل الميكروسكوب الضوئي فان جهاز TEM يستخدم عدسات لإظهار صور دقيقة ومفصلة. والعدسات في هذه الأجهزة تعمل بشكل مختلف تماما. فهي ليست مصنوعة من الزجاج بل هي عدسات مصنوعة من مغناطيسات قادرة على توجيه مسار الالكترونات. وبفعل ذلك تقوم هذه العدسات بتوجيه الالكترونات والتحكم في مسارها، مما يضمن أن تصل الالكترونات إلى المكان المطلوب بدقة.

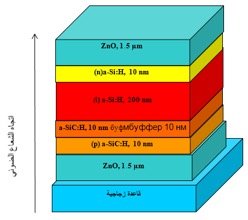

نظام العدسات المستخدم يتكون من ثلاثة مراحل وهي العدسات المجمعة condensor lenses والعدسات الشيئية objective lenses وعدسات الإسقاط projector lenses. ووظيفة العدسات المجمعة هو التحكم في شكل الشعاع الالكتروني في حين أن وظيفة العدسات الشيئية هو تركيز الشعاع الالكتروني على العينة. اما عدسات الإسقاط فهي التي تستخدم لتوسعة الشعاع وعرضه على كامل شاشة العرض الفلوريسنت لإظهار الصورة. وهذه العدسات هي المسؤلة عن التكبير حيث ان التكبير يعتمد على النسبة بين المسافات بين العدسة العينة والعدسة الشيئية ومستوى الصورة المتكونة. كما قد توجد أيضا عدسات إضافية تقوم بتحسين جودة الصورة وتصحيح الزيغ الذي قد ينتج بسبب عدم التماثل في الشعاع الالكتروني والذي يعرف باسم (astigmatism).

موجهات الشعاع الالكتروني Electron Beam Manipulation

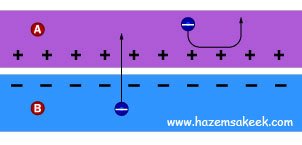

يتم التحكم في الشعاع الالكتروني من خلال تفاعل الالكترونات مع المجال المغناطيسي حيث يؤثر المجال المغناطيسي على الالكترونات المتحركة بسرعة معينة بقوة مغناطيسية يمكن من خلالها توجه الشعاع الالكتروني داخل الميكروسكوب الالكتروني النافذ TEM. كذلك يستخدم المجال الكهربي الاستاتيكي لتوجيه مسار الشعاع الالكتروني بزاوية معينة. وباستخدام هذين المجالين معا يتم تشغيل الجهاز بنظام STEM.

شاشة العرض Display Screen

يتكون نظام العرض في جهاز TEM من شاشة فسفورية، مصنوعة من كبريتيد الزنك لتمكن المستخدم من الحصول على صور مباشرة. كما يمكن أن يحتوي الجهاز على شاشة متصلة بشريحة الكترونية تعرف CCD وهي التي تستخدم في الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو للحصول على صور رقمية.

مفرغة الهواء Vacuum system

لكي تنطلق الالكترونات من الفتيلة وتصل الى العينة فان جهاز TEM يعمل عند ضغط منخفض يصل الى 10-4Pa وذلك من خلال سحب الهواء بواسطة مفرغة الهواء فنحصل على وسط تتحرك فيه الالكترونات بحرية بدون تصادمات مع ذرات الهواء تعيق وصولها للعينة وكذلك لمنع حدوث أي تفريغ كهربي عند تطبيق فرق جهد عالي لتعجيل الالكترونات داخل الجهاز.

يتكون نظام تفريغ الهواء في الجهاز من عدة مراحل المرحلة الاولى تبدأ باستخدام مضخة هواء دورانية تعرف باسم rotary pump لتصل بالضغط في داخل الجهاز إلى قيمة معينة لتبدأ بعدها المضخة الثانية في العمل وهي مضخة الانتشار والتي تعرف بالاسم diffusion pump كما يمكن استخدام مضخة التيربوا turbomolecular pumps للحصول على ضغط منخفض في حدود 10−7 – 10−9 Pa يسمح بتشغيل الجهاز عند فرق جهد عالي بدون حدوث تفريغ كهربي. وهذه المضخات متصلة بالجهاز ويمكن التحكم بها من خلال الصمامات المتوفرة لفصل وتوصيل المضخات في الجهاز.

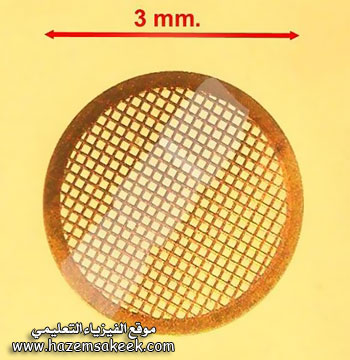

حامل العينة Specimen stage

يجب أن يسمح تصميم حامل العينة بان يوضع في داخل الجهاز بدون إحداث زيادة في الضغط. وحامل العينة يتكون من شبكة دائرية بقطر 3 سم وهو الحجم القياسي ويمكن أن يوجد في حالات نادرة حامل بقطر 2.3 سم وذلك في حالة الحاجة إلى إمالة العينة أثناء الفحص مثل فحص شيء معدني حيث يتطلب فحص العينة من عدة زوايا حيث تخترق الالكترونات عينة بسمك 100nm ويمكن التحكم بسمك الاختراق من خلال فرق جهد تعجيل الالكترونات.

كما يسمح تصميم حامل العينة بتحريك العينة وهي داخل الجهاز وذلك لفحص مناطق محددة من العينة وعملية التحكم بالعينة تحت الفحص عملية معقدة وقد مرت بالكثير من التطويرات والتحديثات، وحاليا استخدم فيها الكمبيوتر مع الموتور الناقل ليعطيه التعليمات الدقيقة لتحديد مكان العينة بالنسبة للشعاع الالكتروني وكذلك تحريك العينة بسرعة قد تصل إلى بضع نانومترات لكل دقيقة.

حامل العينة وهي عبارة عن شبكة

طرق تكوين الصورة Imaging methods

طرق تكوين الصورة في جهاز TEM تستخدم المعلومات التي تكون في الأمواج المصاحبة للالكترونات والناتجة من تفاعلها مع العينة. وتسمح عدسات الإسقاط بتوجيه أمواج الالكترونات وتوزيعها على شاشة العرض. وتعبر شدة الإضاءة التي تظهر على شاشة العرض عن متوسط سعة الدوال الموجية للالكترونات النافذة من العينة.

وبالتالي تم استخدام عدة طرق للحصول على الصورة لتحسين امواج الالكترونات التي تنفذ من العينة والحصول منها على معلومات مفيدة. تعتمد الصور المتكونة على سعة الشعاع الالكتروني وكذلك على طور هذه الالكترونات التي تستخدم في حالة التكبير لدرجات عالية. التحليل العالي للعينة يتطلب ان تكون العينة رقيقة للغاية لتنفذ منها الالكترونات بطاقة عالية، وعندها لا تمتص العينية أية الكترونات تذكر وبالتالي لن تغير من سعة الموجة الالكترونية ولكن تعدل من طورها. ومن هنا نستنتج ان الصور تتكون اما من خلال التغير الناتج على سعة موجة الالكترونات عند نفاذها من العينة او من التغير في طور هذه الامواج.

إظهار التباين Contrast formation

إظهار التبيان في جهاز TEM يعتمد بشكل اساسي على نمط تشغيل الجهاز. تقنيات معقدة لاظهار الصورة تعتمد على تغير قوة العدسة وكل نمط تشغيل له اعدادات خاصة بقوة العدسات المستخدمة. انماط التشغيل المختلفة هذه تستخدم في تميز المعلومات التي نحصل عليها من الفحص وهذا يعتمد على اهتمام الباحث والنتائج التي يرغب في الحصول عليها.

نمط التشغيل الـ Bright field

يعتبر هذا النمط الاكثر استخداما في جهاز TEM وهو نمط صور المجال الساطع. في هذا النمط تتكون الصورة من خلال امتصاص الالكترونات في العينة. المناطق السميكة من العينة او المناطق التي تحتوي على عدد ذري كبير تظهر معتمة في حين المناطق الاقل سمكا او التي تحتوي على عدد ذري قليل تظهر مضئية، ومن هنا جاء اسم هذا النمط.

نمط التشغيل Diffraction contrast

صور TEM لعيب في الشبكة البلورية على المستوى الذري

تظهر العينات حيود في التباين حيث يتعرض شعاع الالكترونات إلى تشتت براج Bragg scattering، وفي هذه الحالة فان العينة البلورية تشتت الالكترونات في مواقع منفصلة في مستوى البؤرة الخلفي. وبوضع فتحة aperture في مستوى البؤرة الخلفي يمكن اختيار تشتت براج المطلوب وهذا يعني ان اجزاء محددة من العينة هي المسؤلة عن تشتت الالكترونات وهي التي يتم رصدها لتكوين الصورة.

اذا كانت الانعكاسات التي تم اختيارها بواسطة الفتحة لا تحتوي على شعاع متشتت فان الصورة سوف تظهر معتمة حيث لا يوجد تشتت من العينة عند هذا الموضع

اجهزة TEM الحديثة تكون مجهزة بحامل للعينة يمكن امالته بزاوية معينة للحصول على شروط حيود معينة والفتحة المثبتة على العينة تسمح للمستخدم باختيار الالكترونات التي تحيد في اتجاه معين بعد ان تنفذ من العينة.

يستخدم هذا النمط من التشغيل في التعرف على عيوب الشبكة البلورية lattice defects في البلورات. وبالتحكم الدقيق في اتجاه العينة فانه يمكن تحديد مكان العيوب بدقة وكذلك نوعها. وذلك من خلال توجيه العينة ومراقبة حيود براج والتغير في تباين شدته يمكن تحديد المستوى البلوري الذي حدثت فيه العيوب في الشبكة البلورية.

أنماط تشتت بلوري في الحديد من النوع FCC

كما انه يمكن الحصول على صور لانماط الحيود الذي من خلاله يمكن التعرف على التركيب البلوري للعينة فاذا كانت انماط الحيود عبارة عن نقاط تكون العينة عبارة عن بلورة مفردة single crystal واذا كانت سلسلة من الحلقات تكون العينة متعددة التبلور polycrystalline او امورفية غير متبلورة amorphous. وفي حالة البلورة المفردة فان انماط الحيود تعتمد على اتجاه العينة وتركيبها. وهذه الصور تفيد الباحث في معرفة التماثل وزاوية البلورة بالنسبة للشعاع الالكتروني. وفي العادة يتم الحصول على نتائج الحيود هذه على شريحة فيلم.

نمط التشغيل Electron energy loss

يعتبر هذا نمط تشغيل متطور وحديث فأجهزة TEM الحديثة تكون مزودة بمرشح مغناطيسي ومطياف طاقة لاختيار قيم طاقة معينة مرتبطة مع الالكترونات المتفاعلة مع العينة. فعلى سبيل المثال العناصر المختلفة في العينة تغير من طاقة الالكترونات بعد خروجها من العينة وهذا يسبب في العادة حدوث زيغ في الصورة ولكن التغير في طاقة الالكترونات بعد تفاعلها مع العناصر المختلفة في العينة يمكن الاستفادة منه في الحصول على معلومات عن تركيب العناصر الموجودة في العينة. ويمكن تشغيل مطياف الطاقة ايضا للحصول على صورة

نمط التشغيل Phase contrast

يمكن الحصول على التركيب البلوري للعينة باستخدام نمط التشغيل phase contrast وهذا النمط من التشغيل يعرف ايضا بالميكروسكوب الالكتروني النافذ ذو القدرة التحليلية العالية High Resolution Transmission Electron Microscopy والذي يختصر بـ HRTEM. فعند استخدام مصدر الكتروني بعمل بمجال كهربي بدلا من الانبعاث الحراري تتكون الصورة نتيجة الاختلاف في طور امواج الالكترونات، والذي نتج عن تفاعلها مع العينة. وهنا تكون الصور يتم بطرق معقدة لان الصورة لا تتكون بالاعتماد على شدة الشعاع الالكتروني النافذ (عدد الالكترونات) التي تصطدم بالشاشة وإنما على تفسير التغير في الطور وهذا يتطلب نماذج رياضية يستخدمها الكمبيوتر لتكوين الصورة.

الصور ثلاثية الأبعاد Three dimensional imaging

صورة ثلاثية الأبعاد لفيروس parapoxa

حيث أن حامل العينة يسمح بدوران العينة بزوايا محددة يمكن الحصول على صور للعينة عند زوايا مختلفة على المحور العمودي على الشعاع الالكتروني. وبأخذ عدة صور لعينة عند زوايا مختلفة بمقدار درجة واحدة لكل صورة يتم تجميع مجموعة من الصور يمكن منها تكوين صور ثلاثية الإبعاد تمثل العينة.

تحول مجموعة الصور إلى صور ثلاثية الأبعاد هي عملية معقدة وتتم من خلال مرحلتين المرحلة الأولى هي تحليل الصور للتخلص من الأخطاء والمرحلة الثانية تستخدم تقنية تسمى filtered back projection لتكوين الصور الثلاثية الأبعاد وفي كلا المرحلتين يستخدم برامج كمبيوتر لوغارثميات خاصة لتحليل وبناء الصور.

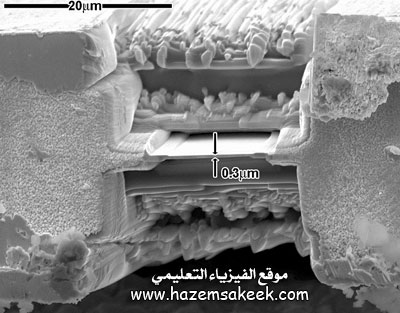

تجهيز العينة Sample preparation

تعتبر عملية تجهيز العينة معقدة بعض الشيء. فالعينات التي ستفحص بجهاز TEM تتطلب أن تكون بسمك لا يتجاوز بضعة مئات النانومترات، فالجهاز يعتمد على تكوين الصورة بواسطة الالكترونات والتي ليس قدرة كبيرة على الاختراق كأشعة اكس. والعينات ذات الجودة العالية تكون بسمك يساوي مقدار اختراق الالكترونات لها وهذا في حدود بضعة عشرات النانومترات. تحضير العينة يعتمد على نوعها وكذلك على نوع المعلومات المطلوب الحصول عليها من فحصها في الجهاز ولهذا يوجد العديد من طرق التحضير المستخدمة.

المواد التي لها ابعاد صغيرةبحيث ينفذ عبرها الشعاع الالكتروني مثل البودرة والانابيب النانوية يمكن ان تحضر بشكل سريع من خلال تصنيعها على شكل غشاء رقيق. وفي البحوث البيولوجية فان العينة يجب ان تحضر بشكل يجعلها تتحمل الضغط المنخفض والتحكم فيها داخل الجهاز يتم تثبيتها باستخدام مواد تعرف باسم negative staining مثل مادة uranyl acetate او بتغطيتها بطبقة بلاستيكية. كما يمكن ايضا تبريد العينة عند درجة حرارة النيتروجين السائل بعد ان تغطى بغشاء زجاجي. وفي بحوث علوم المواد material science وعلم المعادن فهي عادة ما تتحمل الضغط المنخفض ولكن يجب ان تحضر في صورة اغشية رقيقة او ان توضع بالترسيب على اسطح يمكن للشعاع الالكتروني من اختراقها.

وهناك الكثير من الطرق المستخدمة لتجهيز العينات قبل وضعها في الجهاز وهذه الطرق متنوعة حسب نوع العينة والهدف من فحصها ومن هذه الطرق

- فصل الأغشية Tissue sectioning

- تلطيخ العينة Sample staining

- التحفيف الميكانيكي Mechanical milling

- الانتزاع الكيميائي Chemical etching

- الانتزاع الأيوني Ion etching

صورة SEM لعينة تم تجهيزها للفحص بجهاز TEM

عيوب جهاز TEM

كأي جهاز تقني له الكثير من الفوائد يصاحبه بعض العيوب ومن هذه العيوب التي تصاحب جهاز TEM هو طرق تحضير العينة والتي تكون في بعض الأحيان عملية معقدة وصعبة وتستغرق الكثير من الوقت قبل إجراء الفحص. حيث أن العينة يجب أن تكون شفافة أمام شعاع الالكترونات. كما انه من المحتمل أن يحدث بعض التغيرات في العينة أثناء التحضير والإعداد. هذا اضافة الى أن نطاق الفحص في جهاز TEM ضيق بما لا يسمح بفحص كامل العينة. كما أن العينة قد تتعرض للضرر باصطدام الالكترونات بها وخصوصا عن فحص المواد البيولوجية.

كأي جهاز تقني له الكثير من الفوائد يصاحبه بعض العيوب ومن هذه العيوب التي تصاحب جهاز TEM هو طرق تحضير العينة والتي تكون في بعض الأحيان عملية معقدة وصعبة وتستغرق الكثير من الوقت قبل إجراء الفحص. حيث أن العينة يجب أن تكون شفافة أمام شعاع الالكترونات. كما انه من المحتمل أن يحدث بعض التغيرات في العينة أثناء التحضير والإعداد. هذا اضافة الى أن نطاق الفحص في جهاز TEM ضيق بما لا يسمح بفحص كامل العينة. كما أن العينة قد تتعرض للضرر باصطدام الالكترونات بها وخصوصا عن فحص المواد البيولوجية.

نلاحظ ان جهاز TEM جهاز مهم للباحثين والمطورين يسمح برؤية المواد على المستوى الذري ويعتبر هذا الجهاز من الاجهزة التي ساهمت في انتشار علم النانو وتقنية النانوتكنولوجي. وفي النهاية ارجو ان اكون وفقت في شرح فكرة عمل جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ TEM وقد سبق وان قدمت شرحا مفصلا للميكروسكوب الالكتروني الماسح SEM وكلا هذين الجهازين هما تقنيات تشغيل مختلفة لجهاز الميكروسكوب الالكتروني ويمكن الحصول على جهاز واحد يدمج كلا من SEM و TEM في جهاز واحد وحسب طريقة التشغيل وإعداد العينية يمكنك الحصول على النتائج المطلوبة.

أرجو نشر هذا المقال لتعم الفائدة على الجميع مع العلم بان الأجر والثواب ينالك إذا تم النقل بحفظ حقوق الكاتب والمصدر.

مع خالص التحية والاحترام

دكتور حازم فلاح سكيك

هذه بعض المعلومات في صورة أفلام وثائقية أتمنى أن تكون مفيدة لكم

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة المواقع التالية:

في أي مادة شبه موصلة

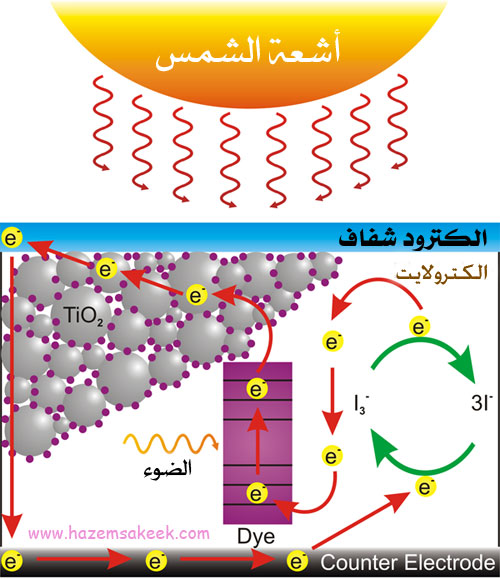

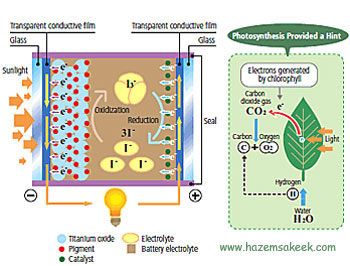

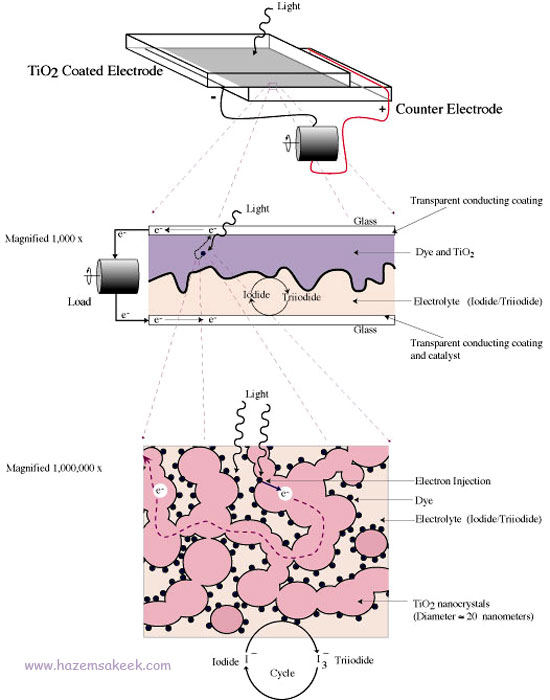

في أي مادة شبه موصلة  تتكون خلايا جرازيل من ساندويش من اثنين من الالكترودات الأول ويسمى الأنود وهو عبارة عن غشاء سميك من جسيمات نانوية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

تتكون خلايا جرازيل من ساندويش من اثنين من الالكترودات الأول ويسمى الأنود وهو عبارة عن غشاء سميك من جسيمات نانوية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم  جزئيات الصبغة العضوية صغيرة جدا بحجم نانوي وبالتالي لكي يتم اقتناص كمية مناسبة من أشعة الشمس الساقطة على طبقة جزئيات الصبغة العضوية فإنها يجب أن تكون سميكة

جزئيات الصبغة العضوية صغيرة جدا بحجم نانوي وبالتالي لكي يتم اقتناص كمية مناسبة من أشعة الشمس الساقطة على طبقة جزئيات الصبغة العضوية فإنها يجب أن تكون سميكة  تغمر الشريحة في خليط من مادة حساسة للضوء هي صبغة عضوية تعرف باسم

تغمر الشريحة في خليط من مادة حساسة للضوء هي صبغة عضوية تعرف باسم

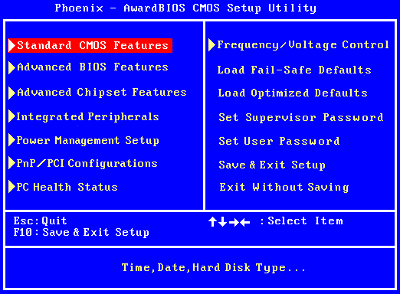

– تفعيل شيبات BIOS أخرى موجودة على بعض أنواع الكروت المثبتة في الكمبيوتر، كمثال كروت الـ SCSI وكروت الرسوميات في الغالب يكون لها BIOS خاص.

– تفعيل شيبات BIOS أخرى موجودة على بعض أنواع الكروت المثبتة في الكمبيوتر، كمثال كروت الـ SCSI وكروت الرسوميات في الغالب يكون لها BIOS خاص.

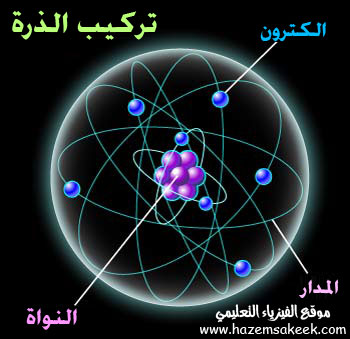

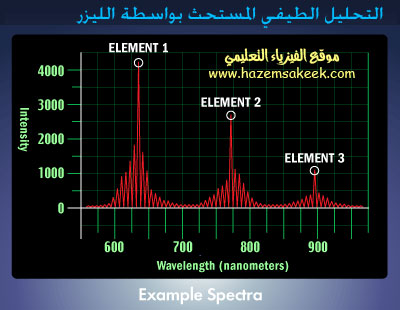

في الشكل التوضيحي للذرة حسب نموذج بور نشاهد الالكترونات في مداراتها المنفصلة تدور حول النواة علم الأطياف يعتمد على مبدأ تكميم مستويات الطاقة في الذرة. فالذرات والجزئيات تمتص أو تشع مقدار محدد من الضوء عند طول موجي معين. ولفهم لماذا لا تمتص الذرة أي ضوء عند أي طول موجي، يجب أن نفهم كيف تتركب الذرة. وقد سبق وان تحدثنا في أكثر من مقال من مقالات

في الشكل التوضيحي للذرة حسب نموذج بور نشاهد الالكترونات في مداراتها المنفصلة تدور حول النواة علم الأطياف يعتمد على مبدأ تكميم مستويات الطاقة في الذرة. فالذرات والجزئيات تمتص أو تشع مقدار محدد من الضوء عند طول موجي معين. ولفهم لماذا لا تمتص الذرة أي ضوء عند أي طول موجي، يجب أن نفهم كيف تتركب الذرة. وقد سبق وان تحدثنا في أكثر من مقال من مقالات

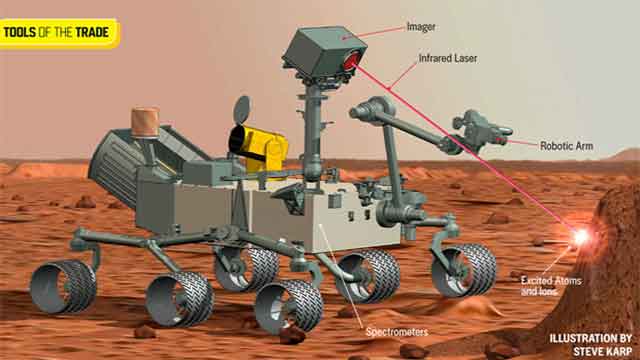

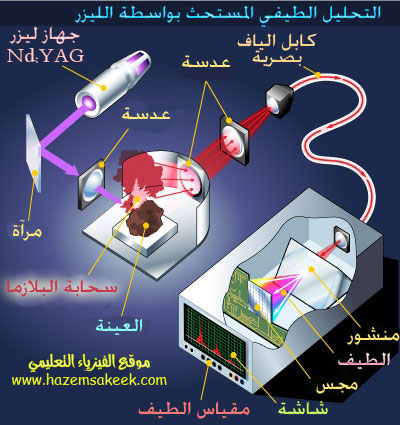

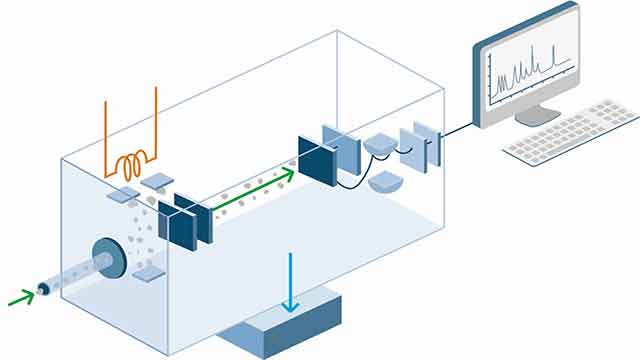

تؤخذ اللوحة الأصلية لجهاز الطيف المستحث بواسطة الليزر وتمسح كل سنتمتر فيها ليتم تحليله. وبقيام الليزر بانتزاع طبقات رقيقة من سطح اللوحة وبدارسة الطيف المنبعث من البلازما المتكونة نتيجة للانتزاع يمكن تحديد بدقة نوع الجزئيات الموجودة على اللوحة والتي يجب التخلص منها. على سبيل المثال، عندما نحلل مساحة من اللوحة ذات لون ابيض، فإننا نعرف نوع الأصباغ المختلفة المستخدمة فيها. فمثلا اذا احتوت هذه الأصباغ على عنصر الرصاص وأخرى احتوت على عنصر التتانيوم. فان التتانيوم لم يكون متوفر في الأسواق حتى العام 1920 فنستطيع ان نعرف ان التتانيوم جاء نتيجة عمليات الترميم التي قام بها فنيو المتحف أوقات سابقة. وليس هذا فحسب حيث يستطيع المختص ان يعرف أيضا بدقة سمك كل طبقة والطبقة التي تليها من خلال دراسة طيف الانبعاث وتحليله فاذا تغير الطيف يعرف انه انتقل لطبقة جديدة.

تؤخذ اللوحة الأصلية لجهاز الطيف المستحث بواسطة الليزر وتمسح كل سنتمتر فيها ليتم تحليله. وبقيام الليزر بانتزاع طبقات رقيقة من سطح اللوحة وبدارسة الطيف المنبعث من البلازما المتكونة نتيجة للانتزاع يمكن تحديد بدقة نوع الجزئيات الموجودة على اللوحة والتي يجب التخلص منها. على سبيل المثال، عندما نحلل مساحة من اللوحة ذات لون ابيض، فإننا نعرف نوع الأصباغ المختلفة المستخدمة فيها. فمثلا اذا احتوت هذه الأصباغ على عنصر الرصاص وأخرى احتوت على عنصر التتانيوم. فان التتانيوم لم يكون متوفر في الأسواق حتى العام 1920 فنستطيع ان نعرف ان التتانيوم جاء نتيجة عمليات الترميم التي قام بها فنيو المتحف أوقات سابقة. وليس هذا فحسب حيث يستطيع المختص ان يعرف أيضا بدقة سمك كل طبقة والطبقة التي تليها من خلال دراسة طيف الانبعاث وتحليله فاذا تغير الطيف يعرف انه انتقل لطبقة جديدة.

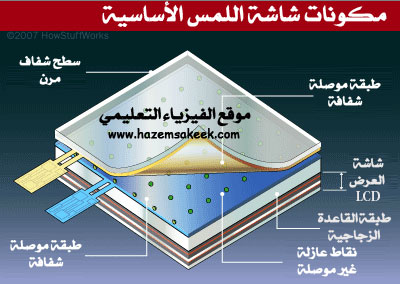

في هذا المقال من كيف تعمل الأشياء سوف نوضح كيف تعمل شاشة لمس جهاز الآي فون iPhone وكيف تستجيب الدوائر الالكترونية للجهاز للنقرات الخفيفة من أصبعك على شاشته.

في هذا المقال من كيف تعمل الأشياء سوف نوضح كيف تعمل شاشة لمس جهاز الآي فون iPhone وكيف تستجيب الدوائر الالكترونية للجهاز للنقرات الخفيفة من أصبعك على شاشته.