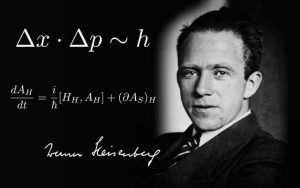

لم تكن اكتشافات ميكانيكا الكم الحديثة الا بداية لصراع لم ينتهي حتى الآن، فمبدأ عدم اليقين قضى على شيء يسمى آلية حتمية!، وقضى شرودنجر على مبدا النقاط للجسيمات الذرية!، وأدخلت تلك الجسيمات في وصف رياضي تجريدي بحت يتمثل في الدالة إبساي، بعد هذا أتى ماكس بورن وقلب الموازين عندما أعلن أن مربع الدالة إبساي هو احتمال تواجد الجسيم في نقطة في الفضاء عند زمن محدد.

كل هذا التسلسل في التطور في الفيزياء الحديثة ما هو الا إعادة لإحياء الجدل بين الفلاسفة والعلماء، جدل نستمتع به كثيراً لنرى به العالم من خلال هذه التفسيرات لترى ربما هذا العالم بصورة أعظم.

في القدم كانت إكتشافات العلماء تطبخ في عقولهم وعلى أوراقهم ثم تقدم للعالم، لكن اليوم ومنذ وقت ليس ببعيد تطبخ افكار العلماء في المختبرات ثم تقدم للعالم وشتّان ما بين الإثنين!

سأتناول لك أيها القارئ تجربة لربما الأشهر والأكثر جدلاً بين العلماء حول ماهية التفسير لها، لعلكم علمتم انها تجربة ذات الشقين، بعد ذلك سأُعرّج على أراء مدرستين تسيران في اتجاهين متعاكسين على الصعيد الفلسفي، الأولى مدرسة كوبنهاغن ويرأسها بور، والثانية المدرسة الواقعية ويرأسها أينشتاين، لا أعلم سيدي القارئ من تؤيد ومع من تميل أكثر وتشعر بأنه الأكثر وضوحاً ولكن صدّقني ستجد ضمور في كلا المدرستين في حد معين، لربما تشعر أن هناك شيء مفقود في كلا المدرستين هذا الشيء هو الذي يعطي طعم للفيزياء ويعطيك أنت عزيزي القارئ مزيداً من الجنون إلى حدٍ ما.

تجربة ذات الشقين …

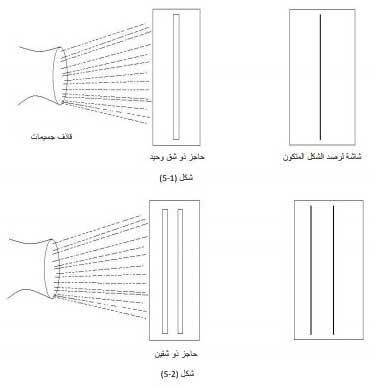

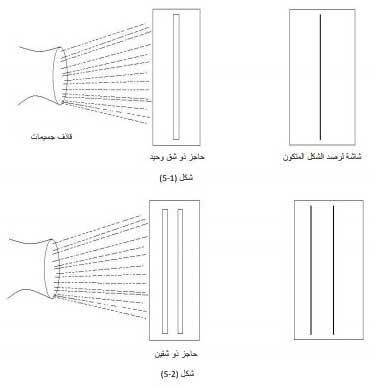

تصور بأنك تقذف جسيمات كروية صغيرة بشكل متتالي على حاجز له شق واحد وخلف هذا الحاجز شاشة لرصد الكرات التي تعبر من هذا الشق من الطبيعي ان يتكون خط على شاشة الرصد كما في الشكل (5-1)، وإذا قمنا بفتح شق آخر سيظهر خطين على شاشة الرصد كما في الشكل (5-2).

دعنا الآن نرجع الى حاجز الشق الواحد وسلّط موجات ضوئية بدلاً من الجسيمات الصغيرة في هذه الحالة كما هو معلوم سيتكون على الأطراف خطوط ضعيفة الشدة الضوئية وفي المنتصف خط وحيد الاكثر شدةكما في الشكل (5-3)، الآن سلط الضوء نفسه ولكن على شقين، ليس كالعادة ان يظهر خطان لأن هناك خاصية تجعل كل من الموجتين الضوئيتين تتحدان وهي التداخل (interference) حيث تقوم الموجتان من كل شق ببناء بعضهما ويسمى بالتداخل البنّاء (constructive interference) وفي مناطق أخرى على الشاشة تقوم الموجتان بهدم بعضهما البعض ويسمى بالتداخل الهدام

(destructive interference) ويظهر الشكل الناتج بالابيض والاسود كما في الشكل (5-4).

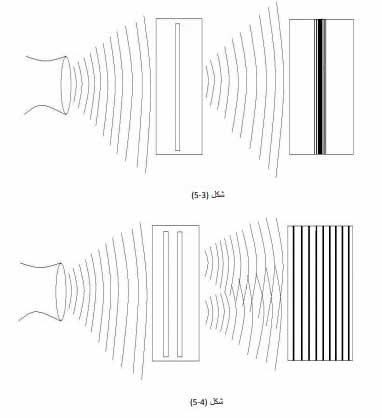

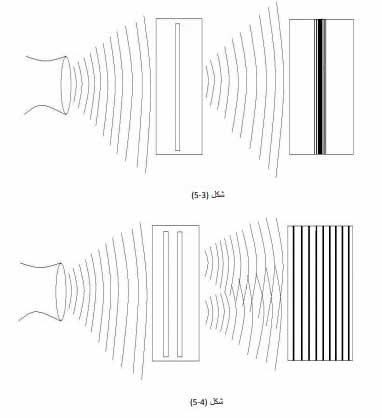

حتى الآن كل شيء معقول لكن الآن سنبدل الجسيمات بإلكترونات، أولاً في التجربة الأولى دعنا نطلق إلكترونات على شق واحد سيكون الناتج خط واحد على شاشة الرصد، لنقوم الآن باطلاق الالكترونات على الشقين لربما تتوقع ظهور خطين لكن في الحقيقة لا.. الذي يظهر هو نموذج التداخل والذي يظهر في الشكل (5-4)، في الحقيقة لا غرابة في ذلك اذا تذكرنا نظرية دي برولي التي تنص على أن الالكترونات ذو طبيعة مزدوجة، اي ان الالكترونات تتصرف كموجات ضوئية.

دعنا نغير قليلا ونضعف قذف الالكترونات حتى يصل الى قذف الكترون تلو الآخر أي ان هناك فاصل بين الطلقة والاخرى، ماذا تتوقع بعد زمن كافي لمرور عدد كبير من الالكترونات المنفصلة عبر الشقين، الجواب ي قارئي هو نموذج التداخل مرة اخرى، اعلم ان هذا جنون ولكن اندهش فقط!

عندما ارسلنا الالكترونات دفعة واحدة وجدنا نموذج التداخل، وعندما ارسلناهم بشكل متقطع وجدنا نفس الشكل! ما هذا الجنون؟ فلو ارسلنا مجموعة من الاشخاص بدلا من هذه الالكترونات لقلنا بانهم اتفقوا مع بعضهم على ان يظهروا بنفس الشكل لو ارسلناهم شخصا شخصا!، لكن هل الالكترونات تتفق فيما بينها لتعطي الشكل نفسه؟ هل تملك الالكترونات وعي واحساس لتشعر؟ يمكن ان اجراء التجربة بشكل آخر بحيث نرسل الالكترونات المفردة الى شق معين والآخر مغلق سيتكون الشكل ( 5-1)، ثم نفتح الشق الآخر من المفترض ان يتكون الشكل (5-2 ) ولكن كما قلنا سيتكون نموذج التداخل الشكل (5-4 ) وهنا تكمن مشكلة عدم الاستيعاب حيث انه كيف يمكن لجسيمات صغيرة تذهب الى شق معين ان تتأثر بفتح او اغلاق الشق الآخر.

رغم غرابة التجربة فان الحس العام يقول لنا بان الالكترون المفرد يجب ان يمر من إحدى الشقين، اما الايمن او الايسر، اذا كان الامر كذلك فيمكننا معرفة الشق الذي سيمر به الالكترون وذلك بوضع كاشف يراقب كلا الشقين، لكن سؤال ما نوع هذا الكاشف؟ ماذا عساه ان يكون؟ في نهاية الامر لا بد من استخدام الضوء، ولكن حسب مبدا الشك فالضوء في النهاية عبارة عن فوتونات ستصطدم بإلكترونات وستتفاعل معها اي انه سيؤثر على كمية دفع الالكترون وموقعه، بالتالي ستتغير النتائج من الشكل (5-4 ) الى الشكل (5-2 ) اي ان ظاهرة التداخل تزول تماما اذا تمت مراقبة الالكترون!

إذن كيف سنفسر الآن ظاهرة التداخل عندما نقوم بإرسال الالكترونات فرادى، إن الحس العام يقول لنا بأن الالكترون المفرد يجب ان يدخل من احدى الشقين، واذا دخل من إحدى الشقين يجب الا يتأثر بوجود او عدم وجود شق آخر والعكس صحيح!، لكن ما رأينا انه يتأثر بذلك، ان ظاهرة التداخل التي تحدثها الالكترونات المفردة يجب ألا تحدث إلا بوجود اقتران شيء ما بشيء آخر حتى لو اطلقناها مفردة، إذن لا يوجد لنا الا تفسير واحد وهو وجود موجة اقتران مع كل الكترون مفرد حيث يقوم الالكترون لدى وصوله الى الشقان بضربهما في وقت واحد بسبب طبيعته الموجية، لكن عندما يصل الشاشة فإنه يصل كجسيم لا موجة!

لكن هذا التفسير مزعج بعض الشيء، وربما لانه ازعج فيزيائي نظري مميز اراد تفسير أكثر واقعية أو اكثر جمالا من التفسير السابق، لقد رأى من تحدي الحس العام بأنه يعطي نتائج اكثر واقعية من التفسير السابق، اذا قلنا ان الالكترون لا يمر عبر واحد من الشقين الأيمن أو الايسر فقط بل يمر عبر الشقين في آن واحد!، في الحقيقة كان اقتراح مميز من عالم مميز مرح يدعى فاينمان…

تفسير فاينمان او مقاربة ميكانيكا الكم

تحدى فاينمان الحس العام الذي يرى وجوب دخول الالكترون من إحدى الشقين وإدعى بدلا من ذلك أن الإلكترون يسلك كل المسارات الممكنة له في آن واحد، من لحظة خروجه من منبعه حتى وصوله الى شاشة الرصد، بذلك يستطيع الالكترون المرور من كلا الشقين في وقت واحد.

إن كل مسار من هذه المسارات الممكنة للالكترون قرنها بعدد معين، ويكون متوسط هذه الاعداد مساويا لمربع تكامل دالة الموجة، لذلك كانت مقاربة فاينمان لميكانيكا الكم تعطي نفس النتائج التي تعطيها طريقة ميكانيكا الكم، اي طريقة إيجاد الدالة الموجية (إبساي) من معادلة شرودنجر ومن ثم تكامل تربيعها في مدى معين.

فاينمان العظيم يدعو إلى ضرورة التخلي عن التفكير التقليدي في مثل التجارب، فمن الخطأ ان نفكر بأن الالكترون من لحظة صدوره من منبعه سوف يسلك مسار واحد محدد، بالتالي سوف يدخل من إحدى الشقين كما تطلق رصاصة لذلك يقول فاينمان في هذا الشأن

(إن ما يحق لنا ان نتوقعه هو ان يؤدي فتح الثقب في كل الاحوال الى مزيد من الضوء القادم الى الكاشف، لكن هذا لا يحدث في الواقع، فمن الخطأ إذن ان نقول بأن الضوء يمر من هذا الطريق او ذاك، وما زال يفلت مني ان اقول جملا من قبيل أنه يمر من هنا او هناك، لكن من المهم ان تتذكروا انني بهذا القول اقصد وجوب جمع الأسهم).

هناك طريقة رائعة موجودة في كتب هاوكينج يشرح فيها كيف يمكن للالكترون ان يسلك عدة مسارات في آن واحد، تخيل انك وضعت قطرة حبر على ورقة ثم بدأت هذه القطرة بالنزول ثم وضعت شق دائري صغير في الورقة بحيث تصطدم بها قطرة الحبر، ماذا يحدث للقطرة سوف تدور حول الشق من الجهتين اي كأنها سلكت مسارين في آن واحد، لكن هذا لا ينطبق اذا دحرجت كرة سلة او بيسبول!

لماذا لا نرى عدة مسارات للكرة عندما يركلها اللاعب، طبعا السبب هو اهمال تأثيرات ميكانيكا الكم وثابت بلانك.

على الرغم من النتائج المبهرة لمفارقة فاينمان الا ان تفسير التجربة ضل غامضاً جداً، إذ كيف لالكترون واحد سلوك مسارين مختلفين في وقت واحد؟ ثم لماذا يزول اثر التداخل عندما نضع كاشف لرصد الالكترون؟ فهل تطوي الطبيعة اسرارها كما يقول فاينمان بمقولته الشهيرة.

(الطبيعة تدبرت امرها جيدا بحيث تمنعنا من معرقة طريق عملها، مثلا عندما نضع اجهزة لتتنبأ بالطريق الذي يختاره الفوتون نحصل على الجواب، لكن مفعولات التداخل تزول، واذا تخلينا عن معرفة طريق الفوتون فان مفعولات التداخل تعود الى الوجود!اليس هذا غريب جدا؟!).

فهل الالكترون عندما يراقب يتصرف بشكل، وعندما لا يراقب يتصرف بشكل آخر؟ بهذه الطريقة يكون الالكترون معتمد على الراصد حتى يظهر على مشكل معين، وهذا ما تقوله مدرسة كوبنهاجن بقيادة الزعيم بور واطلقوا على تفسيرهم بانهيار الدالة الموجية (collapse of wave function).

تفسير مدرسة كوبنهاجن (او انهيار الدالة الموجية)

اعتمدت مدرسة كوبنهاجن على تفسير انهيار الدالة الموجية لتفسير سلوك الالكترون الغريب، تفسير المدرسة يقول بان الدالة الموجية ابساي تكون قبل عملية الرصد عبارة عن تركيب superposition من مختلف الحالات وعندما يتفاعل الراصد مع التجربة تنهار جميع الحالات ما عدا حالة واحدة وهي التي يرصدها الراصد، بمعنى آخر لا توجد الدالة الموجية ابساي على حالة معينة قبل عملية القياس.

لتفسير سلوك الالكترون الغريب اعتمدت مدرسة كوبنهاجن على خمس مبادئ رئيسية وهي:

١- اي نظام في المستوى الذري يوصف بالدالة الموجية ابساي.

٢- طبيعة النظام في المستوى الذري قائمة بالكامل على الإحصاء والاحتمالات.

٣- ينص مبدا الشك على عدم معرفة جميع خصائص النظام في آن واحد وحتى لو عرفنا معلومات عن متغير معين فانه يكون بشكل احتمالي.

٤- ينص مبدا التتام على الطبيعة المزدوجة للجسيمات، فالجسيم الذري إما ان يظهر بشكل جسيم او موجة، لكن لا يمكن ان يظهر على الهيئتين في آن واحد.

٥- ينص مبدا المقابلة على وجود تطابق عام بين تنبؤات ميكانيكا الكم والميكانيكا الكلاسيكية في الحالات التي توصف بأعداد كمية كبيرة، أي ان الميكانيكا الكلاسيكية هي حالة خاصة من ميكانيكا الكم.

بناءً على ذلك نستطيع تفسير تجربة ذات الشقين كالتالي: عندما يصدر الالكترون من منبعه نستطيع تصوره وقد خرج على شكل موجة وعندما يدخل من كلا الشقين يتداخل مع نفسه واذا تداخلات كل الالكترونات المفردة مع نفسها ينتح الشكل (5-4 )، لكن إذا قمنا بوضع كاشف عند الفتحتين فإن الفوتون سوف يصدم الالكترون مما يؤدي إلى تغيير حالته الاولى وهي الموجية الى حالته الثانية وهي الجسيمية فيقوم الالكترون بضرب الشاشة كجسيم وبالتالي يظهر الشكل (5-2 ).

إن ملخص ما تقوله لنا مدرسة كوبنهاجن هو عدم وجود حالة معينة للالكترون قبل عملية القياس، فالقياس هو كل شيء في التجربة فلو تخيلنا ان لدينا صندوق فيه الكترون (نظام) ويوصف هذا النظام بالدالة إبساي، فان هذا الالكترون لا تكون لديه إبساي محددة قبل عملية القياس وبالتالي ليس له قوة دفع ولا موقع او طاقة او اي متغير قبل عملية القياس، بل كل ما يمكن تصوره هو حالة تمازج من الدالة ابساي، ويزول هذا التمازج فقط عند عملية القياس او المشاهدة.

لكن في الحقيقة يدخلنا تفسير كوبنهاجن في مشاكل عديدة فلسفيا، في حال كانت هناك علاقة بين الراصد والمرصود سوف يدخلنا ذلك في مشكلة علاقة الوعي بالوجود، حيث ان الواقع لا ينشئ الا عندما نستحضره بأذهاننا، على الرغم من عدم صلاحية ذلك على الاجسام الكبيرة حيث نهمل التأثيرات الكمومية الا انها ليست سوى الكترونات وبروتونات وكواركات.

آينشتاين: ومن يحدد تلك الشروط صديقي.

آينشتاين: ومن يحدد تلك الشروط صديقي.

ولعلك تعلم بأشهر فكاهة تخص مبدا الشك حيث تصور هذه الفكاهة شرطي مرور يوقف سيارة هايزنبرج ليحرر له مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطريق السريع فيبادر الشرطي بسؤاله هل تعلم مقدار السرعة التي كنت تقود بها سيارتك؟ فيجيب هايزنبرج بدهشة لا!، ولكني أعلم بالضبط أين أقف الآن

ولعلك تعلم بأشهر فكاهة تخص مبدا الشك حيث تصور هذه الفكاهة شرطي مرور يوقف سيارة هايزنبرج ليحرر له مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطريق السريع فيبادر الشرطي بسؤاله هل تعلم مقدار السرعة التي كنت تقود بها سيارتك؟ فيجيب هايزنبرج بدهشة لا!، ولكني أعلم بالضبط أين أقف الآن وسوف أختم لكم في هذا المقال عن جمال هذا الفيزيائي الرائع حيث قالت زوجته في كتابها المعروف بالإفصاح عن المكنون.

وسوف أختم لكم في هذا المقال عن جمال هذا الفيزيائي الرائع حيث قالت زوجته في كتابها المعروف بالإفصاح عن المكنون.

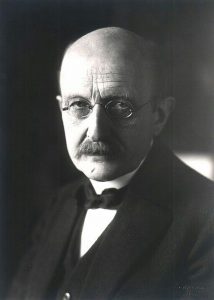

ولد بلانك الفيزيائي الالماني وهو الذي وضع أول لمسات نظرية الكم بوضعه لقانون إشعاع الأجسام السوداء في مدينة كييل شمال ألمانيا.

ولد بلانك الفيزيائي الالماني وهو الذي وضع أول لمسات نظرية الكم بوضعه لقانون إشعاع الأجسام السوداء في مدينة كييل شمال ألمانيا.