إعداد/ إسراء حسنين (طالبة ماجستير الفيزياء الحيوية الجزيئية_كلية العلوم_ جامعة القاهرة)

كابوسٌ مخيفٌ يُراود العالمَ كلَه، نأمل أن نفيقَ منه أو على الأقل نتداركه قبل فوات الأوان. البعضُ يقول أنه حدث عن طريق الصدفة وجهل الإنسان، والآخر يؤكد أنه لم يحدث مصادفةً بل هو مفتعل عن علمٍ ومعرفة. وبين هذا الرأي وذاك، لا يسعنا إلا أن نتجاهل المُسَبِب ونركز طاقاتنا وجهودنا نحو السبب الرئيس وكيفية التخلص منه.

في هذا التقرير سنعرض سريعًا وبإيجاز موضوعًا غاية في الأهمية، ألا وهو “اتساع ثقب الأوزون”. سنعرف بإذن الله تعالى في هذا الموضوع ماذا نعني بطبقة الأوزون، وما هو ثقب الأوزون، وما الأسباب التي أدت إلى هذا الثقب وماهي عوامل اتساعه عبر السنوات، كما سنجيب قدر المُستطاع عن السؤال المطروح: “ماذا لو زاد اتساع ثقب الأوزون؟”.

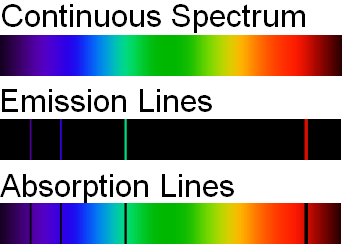

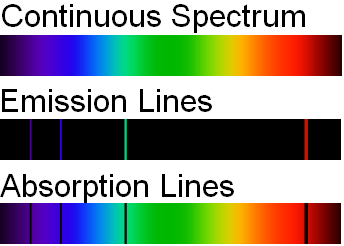

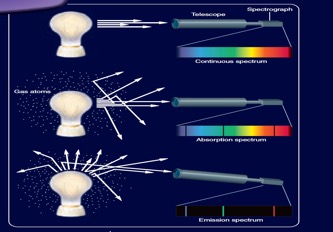

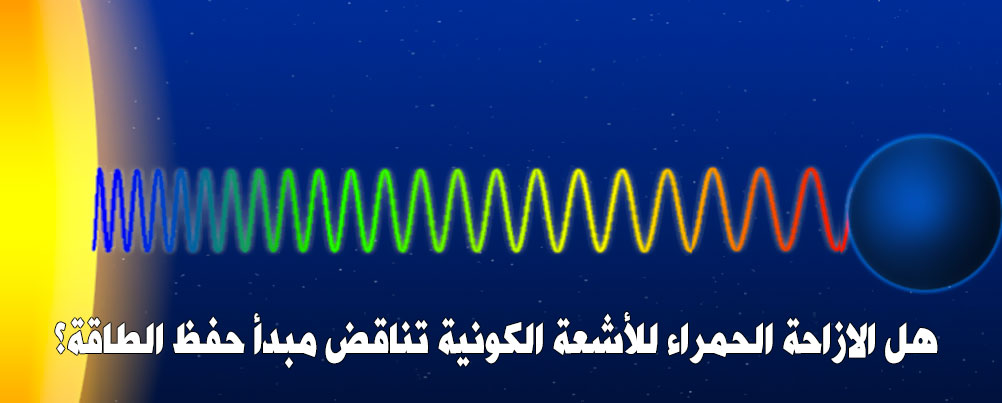

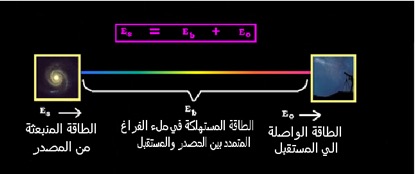

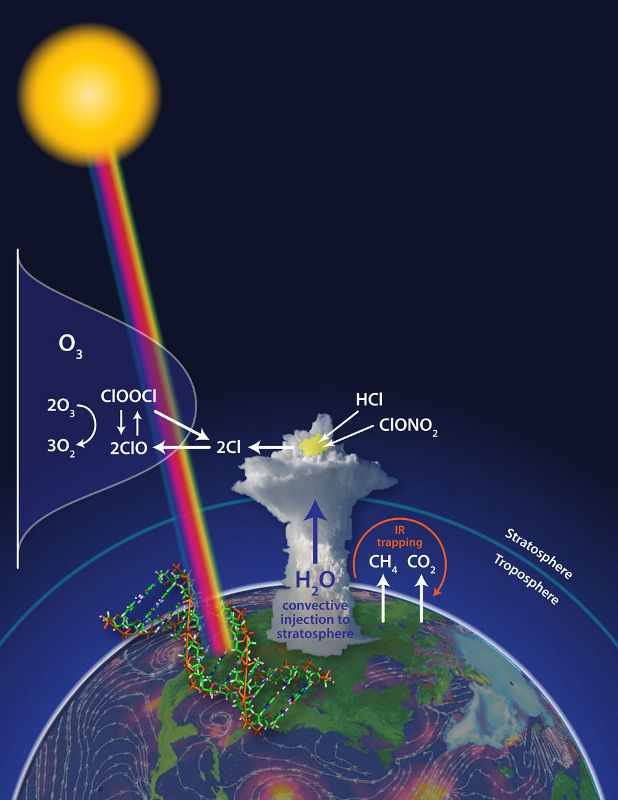

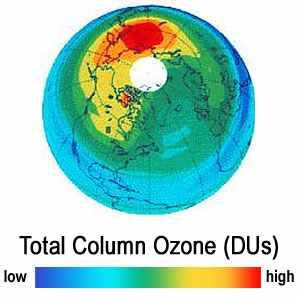

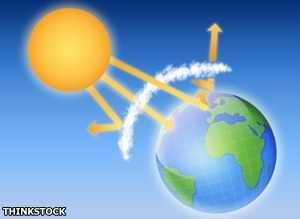

طبقة الأوزون: هي طبقة توجد في الجزء السُفلي من طبقة الستراتوسفير بالغلاف الجوي للكرة الأرضية، وتحتوي على كميات كبيرة من غاز الأوزون الذي ينشأ بتأثير الأشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس؛ حيث تعمل هذه الأشعة على تحويل غاز الأكسجين إلى غاز الأوزون (1).

أهمية طبقة الأوزون: تكمن أهمية هذه الطبقة في حماية الكرة الأرضية، سواء من أشعة الشمس الضارة المتمثلة في الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة الحمراء والمغناطيسية وغيرها، أو من ارتطام النيازك والشُهُب بالكرة الأرضية، كما قال عالم الفلك الدكتور “أحمد شاهين” في حديثه إلى بوابة فيتو حول هذا الأمر. وأوضح “شاهين” أن ارتطام النيازك بالكرة الأرضية يؤدي إلى احتراقها جزئيًا وعدم تساقطها كليًا على الأرض، بينما الشُهُب فتحترق كليًا (2).

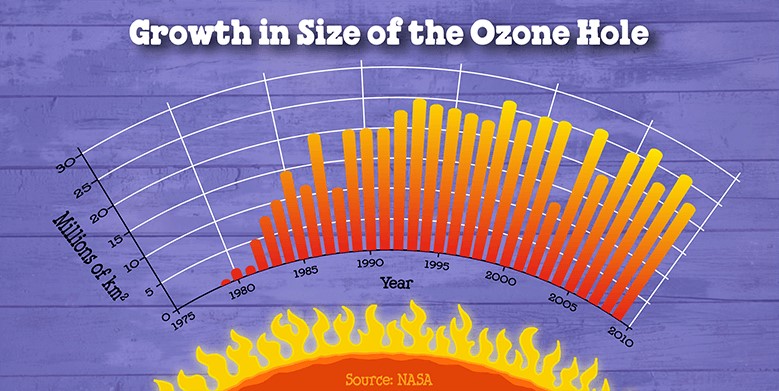

ثقب الأوزون: هو ظاهرة موسمية تبدأ في الظهور في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام فوق القارات القطبية الجنوبية ثم يأخذ في الاتساع في شهور الخريف، ثم ينكمش ويختفي في شهر نوفمبر (3)، ويحدث فيها تباعد بين جزيئات الغاز المُكوِن لطبقة الأوزون؛ مُحدثًا بذلك فراغًا في طبقة الأوزون (4).

ظهوره: قال أحمد عبد الوهاب، أستاذ العلوم البيئية بجامعة بنها، في حديثه إلى بوابة فيتو؛ أن الأبحاث (عام 1985م) أثبتت وجود ثقب كبير في طبقة الأوزون، وخاصة فوق قارة أمريكا؛ وذلك لأن أمريكا تُعد أكبر دولة في العالم تستخدم ثاني أكسيد الكربون والذي ساعد على زيادة الاتساع (2).

ومن ناحيةٍ أخرى، قال الدكتور أحمد شاهين، أن بداية ثقب الأوزون ترجع إلى قيام الثورة الصناعية في أوروبا وكذلك الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة الناتجة من المصانع والسيارات وغيرها (2).

ولكن يبقى السؤال مطروحًا.. ماذا لو زاد اتساع ثقب الأوزون؟ ولكي نُجيب على هذا السؤال، يجب أولًا أن نعرف ما هي عوامل اتساع ثقب الأوزون.

عوامل اتساع ثقب الأوزون: ولعل أهمها مركبات الكلوروفلوركربون؛ وهي مواد عضوية يدخل في تركيبها الكلور والفلور والكربون، وتصل كمية الإنتاج العالمي من هذه الغازات سنويًا حوالي 1400 مليون طن، منها 970 ألف كجم من النوع المُدمِر للأوزون. وتُستخدم مركبات الكلوروفلوركربون في تجهيز أساسيات البيوت وفي العبوات المستخدمة لمكافحة الحرائق وفي مبيدات الحشرات وفي العبوات المُستخدمة في تصفيف الشعر ومزيلات الروائح وغيرها من مستحضرات التجميل (3).

وكذلك عوادم السيارات والطائرات، واحتراقات النفط والفحم والغاز الطبيعي، والتجارب النووية والذرية والتي تساهم بنسبة 20-70% في إتلاف طبقة الأوزون (3)، وعملية إطلاق الصواريخ إلى الفضاء؛ حيث إن هذه العملية تحتاج لعمليات حرق كثيرة ينتج عنها غاز النيتروجين والكلور وغيرها من الغازات الضارة التي تدمر الطبقة (5).

هذا بالإضافة إلى أكاسيد النيتروجين، كأول أكسيد الكربون الذي يتحول إلى حمض النتريك، ومنها أكسيد النيتروجين السام الذي يلون الجو ويجعل الرؤية صعبة بحسب تركيزه (3).

وأيضًا الملوثات العضوية وحرائق الغابات (5)، والبراكين التي يُقال أنها تقذف حوالي 11 طن من كلوريد الهيدروجين و 6 مليون طن من كبرتيد الهيدروجين للغلاف الجوي سنويًا، وكذلك يرجح العلماء أن سبب تآكل طبقة الأوزون في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يرجع إلى عوامل جيوفيزيائية تتعلق بالأعاصير والنشاط الشمسي (3).

ومن الجدير بالذكر أنه منذ أيامٍ قليلة اكتشف علماء البيئة الأوروبيون صنفًا جديدًا من المواد الكيميائية التي تسبب استنفاد طبقة الأوزون. هذه المواد، غاز ثنائي كلورو الميثان، تفتت طبقة الأوزون بنفس مستوى غاز الفريون، ويزداد تركيزها في الجو بسرعة مستمرة، مما يهدد بتدمير درع الأوزون الواقي للأرض. يقول “مارتن تشيبيرفيلد” من جامعة ليدز البريطانية: “يجب علينا الاستمرار في مراقبة حالة الجو ومدى تركيز هذه الغازات، لكي نحدد مصدرها. الآن طبقة الأوزون مستقرة بعض الشيء بعد منع استخدام غاز الفريون. ولكن ارتفاع تركيز غاز ثنائي كلورو الميثان في الجو يمكن أن يسبب مشاكل عديدة لحالة طبقة الأوزون والمناخ”(6).

والآن يُمكننا الإجابة على السؤال، ماذا لو زاد اتساع ثقب الأوزون؟

بعض النتائج المُجملة لزيادة اتساع ثقب الأوزون:

إن زيادة اتساع ثقب الأوزون يؤدي إلى (4):

1- زيادة عدد الوفيات وحالات الاختناق نتيجة تشكل الضباب الدخاني (السحب السوداء) الناتج عن زيادة نسبة الأشعة الفوق بنفسجية.

2- ضعف مناعة جسم الإنسان نتيجة لازدياد نسبة الأشعة الفوق بنفسجية التي تصل للكرة الأرضية؛ فيصبح الفرد أكثر عرضة للإصابة بعدّة أمراض منها الجرب والسل.

3- ارتفاع منسوب المياه على شواطئ البحار والمحيطات، وازدياد ظاهرة التسحر، وتطور في ظاهرة الاحتباس الحراري.

4- تلوث هوائي ناتج عن عدم انتظام حركة الهواء.

5- زيادة عدد الأشخاص المصابين بسرطان الجلد؛ فمن المتوقع أن تصل نسبة الإصابة إلى 300 ألف نسمة في السنة الواحدة.

6- أضرار في العيون.

7- ضرر كبير على الحياة المائية (حياة الأسماك والغطاء النباتي البحري).

8- ازياد مرض الإيدز لأنّ الأشعة فوق البنفسجية تنشط فيروس الإيدز.

9- من الممكن أن تحول الأشعة فوق البنفسجية الميكروبات صديقة الإنسان (غير الضارة) إلى ميكروبات ضارة.

ومن ناحيةٍ أخرى، ذُكِرَ أن فريق العمل المعني بالتقويم البيئي والتابع لبرنامج الأمم المتحدة لشؤون البيئة، قال في تقريرٍ له، إن استنزاف طبقة الأوزون والزيادة الناتجة في الأشعة الفوق بنفسجية قد يؤديان إلى تعجيل معدل تكون الضباب الدخاني الذي يبقى مُعلقًا في الأجواء لأيامٍ عدة، مثلما حدث في لندن عام 1952م، عندما ساد الضباب الدخاني جو هذه المدينة، وحول نهارها إلى ليل على مدى بضعة أيام، وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، وصلت إلى حوالي 4 آلاف حالة وفاة (5).

كما ذُكِرَ أن بعض البحوث تشير إلى أن نصف النباتات التي تعرضت للإشعاعات UVb، ينخفض إنتاجها ويصغر حجم أوراقها، ما يؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية. مثلما أوضحت بعض التقارير، أن هناك احتمالات لتناقص إنتاج فول الصويا بنسبة 23%، نتيجة تعرضها لهذا النوع من الإشعاع، إضافة إلى أن التراكيب الكيميائية لبعض أنواع النباتات، قد تتغير بسبب هذا الوضع؛ مما يضر بمحتواها من المعادن وقيمتها الغذائية (5).

وفي نفس المصدر يُذكر أن اتساع الثقب في طبقة الأوزون يؤدي إلى زيادة درجة حرارة سطح الأرض، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بظاهرة” الاحتباس الحراري” (5).

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شاهين: “إن الأشعة الضارة الناتجة من هذا الاتساع تتسبب في أمراض السرطان وخاصة سرطان الجلد، علاوةً على أنها تتسبب في تغيير الجينات الطبيعية للإنسان، كما أنها تلحق الضرر بالنبات والحيوان والذي يعود بطريقة غير مباشرة إلى الإنسان” (2).

وأكد “شاهين” عدم صحة مانشرته وكالة “ناسا” عن تعافي الأوزون بحلول عام 2070، وأن اتساع ثقب الأوزون عملية مفتعلة من الدول الطامعة في الاسئثار بحكم العالم، من خلال التسبب في حدوث انبعاثات حرارية مفتعلة (2).

بعضُ الحلول المُقترحة للحد من اتساع ثقب الأوزون:

1- الحد من استخدام غاز ثنائي كلورو الميثان.

2- الحد من استخدام أكاسيد النيتروجين.

3- تجنب شراء طفاءات حريق تحتوي على الهالونات، والبحث عن بديل لها (4).

4- استخدام مركبات تحتوي على (C.H) بدلاً من مركبات تحتوي على الكلور والكلوروفلوركربون (4).

5- تجنب استخدام المواد والأجهزة الغنية بالمركبات المدمرة لطبقة الأوزون مثل المواد والأجهزة التي تحتوي على الكلوروفلوركربون (4).

انتهى بفضل الله..

المصادر

1- ثقب الأوزون

2- بوابة فيتو