قام أعضاء مجلة الفيزياء العصرية بطرح موضوع للنقاش على أعضاء ورواد منتدى الفيزياء التعليمي

وكان هذا الموضوع بعنوان “ هجرة العقول العربية موضوع للحوار والنقاش“

إعداد وتجميع أ. أسماء جمال

أفتتح د. حازم سكيك الموضوع قائلاً: لا تزال ظاهرة هجرة العقول العربية مستمرة من عالمنا العربي إلى العالم الغربي. فهناك أكثر من مليون طالب من البلدان العربية يستكملون دراستهم في الخارج والكثير منهم ولاسيما الحاصلين على درجة الدكتوراه لا يعودون إلى أوطانهم. والكثير من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم في بلادهم العربية يهاجرون لأسباب مختلفة. مما لا شك فيه ان النوعين من أنواع الهجرة تلك تتسبب في خسارة جسيمة على جميع النواحي.

يسعدنا في أسرة تحرير مجلة الفيزياء العصرية العدد الرابع عشر أن نطرح عليكم هذا الموضوع الهام والحساس والذي يشكل أهم أسباب التراجع العربي على مستوى العالم آملين منكم أن تعطونا آراؤكم وتجاربكم وأسبابكم فالكثير منا قد سافر للخارج للتعليم وبقي هناك أو عاد إلى بلده وهناك من يفكر في الهجرة وهناك من هاجر ويحن للعودة نتمنى أن نسمع أسبابكم وآراؤكم وأفكاركم حول هذه الظاهرة أسبابها ودواعيها ومسبباتها وكيف لو كنت صاحب قرار يمكن أن تضع حلا تدريجياً لهذه الظاهرة.

تقبلوا فائق التحية والاحترام ولنبدأ حورانا العلمي المتميز كالمعتاد (نريد أفكاركم وآراؤكم من الواقع الذي نعيشه). ثم بدأت مشاركات الأعضاء ومناقشاتهم حول هذه الظاهرة، فكان رأي الأستاذ عماد الجبوري عضو المنتدى كالتالي:

من أسباب هجرة العقول العربية ما يلي:

1 -عدم تقييم العقول في البلدان العربية بشكل يتماشى مع إنجازات تلك العقول.

2 -عدم مساواة تلك العقول مع الدول الأخرى من عدة جوانب منها المادية والمعنوية والرعاية والاهتمام واحترام إنجازاتهم.

3 -عدم توفير الحماية الكافية و الرعاية الصحية.

4-عدم الاعتراف بما يتوصل إليه الباحثون.

5-عدم توفر المختبرات الكافية.

أما أستاذ محمد عريف نائب المشرف العام كان رأيه كالتالي:

لاشك أن ظاهرة هجرة العقول من الظواهر الخطيرة علي الوطن العربي .. على الرغم من أن البعض يعتبرها ظاهرة جيدة.

ولكن العكس صحيح، فهذه الظاهرة تساهم بشكل بناء وفعال في بناء المجتمعات الغربية وزيادة الإنتاجية فيها، وزيادة نسبة الذكاء في الأوساط العلمية نتيجة زيادة عدد الباحثين الأذكياء، مما يعود بالنفع على طلاب المجتمعات الغربية.

وفي المقابل، نجد ما يحدث هو بقاء العقول الأقل ذكاء وإصرار في الوطن العربي، فتقل نسبة الذكاء في الأوساط العلمية، مما يعود بالعكس علي الطلاب من حيث قلة المحتوي العلمي، قلة التجارب، قلة الخبرة .. وهكذا، وبالتالي يساهم ذلك في تكوين اتجاهات سلبية ناحية العلم والمتعلمين وبالتالي تزداد نسبة العقول المخربة ويصبح الوطن العربي كما هو عليه الآن ككهف مهجور .

ولعل الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة هي أسباب معقدة ومتشعبة أوجزها في التالي: –

1 -العقلية العربية.. من حيث اعتمادها علي الحلول الجاهزة، والبدائل السهلة، وعدم حبها – على عكس ما نتمنى – لخوض المستحيل والصعب والمجهول.

2 -الدعاية الإعلامية التي تقوم بها الدول الغربية، من أجل اجتذاب المزيد من المتلهفين علي الرفاهية والرغد.

3 -الإغراءات الغربية والتي تقوم بها تلك الحكومات من أجل هدفين واضحين: أولهما اقصاء العقول العربية الذكية عن المجال العلمي العربي، ثانيهما تعزيز المجال العلمي للغرب بهذه العقول ، وبالتالي تضمن هذه الحكومات السيطرة التامة علي مجريات البحث العلمي في كلاً من المشرق والمغرب.

4-وجود حكومات عربية متسلطة وتابعة بشكل أو بآخر للغرب، تمنع ظهور أي عقلية على الساحة العربية، وتمنح الجو المنفر لهذه العقليات.

5- تمتاز العقلية الذكية والعبقرية بميلها للعمل في مناخ هادئ ومشجع، خال من المشاكل والعقبات، وتهرب من المناخ المنفر.

6-إنخفاض الحس الوطني والهوية العربية والوطنية في الوقت الحاضر نتيجة للدعاية الإعلامية الغربية، واتجاهات الهدم التي تقوم بها الحكومات العربية.

7- تدني الوضع الاقتصادي وانخفاض الميزانيات المقدمة للبحث العلمي في الوطن العربي وعدم توفر أي إمكانيات للبحث العلمي تشجع علي مناخ علمي هادف.

8- عدم وجود رؤية وهدف حقيقي للبحث العلمي في الوطن العربي.

9-عدم الاهتمام بالباحثين ورعايتهم، والاهتمام بأبحاثهم، والسخرية من أعمالهم في الاعلام.

10-المناهج العلمية في الكليات تعتمد على أبحاث ونظريات علمية قديمة، وعدم اهتمامها بالجديد في العلم.

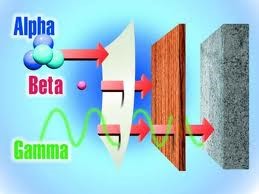

11- عدم وجود مختبرات أو أقسام علمية للأفرع العلمية الهامة والمستقبلية مثل الطاقة النووية، فيزياء الجسيمات، الفيزياء الفلكية، أبحاث الفضاء، النانوتكنولوجي، فيزياء الطاقة العالية، وغيره.

12-إسناد خطة البحث العلمي في دول الوطن العربي إلي أشخاص ليسوا من الوسط العلمي، وخضوع الأبحاث إلي القانون والروتين والأمن العام.

لذا فإن هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل كبير في هرب وهجرة العقول العربية للخارج، حتى وإن عادت بعض العقول إلى الوطن العربي لا تجد سوي الإهمال، الأمر الذي يشجعهم علي الهروب مرة أخري، أو يكون درساً قاسياً لمن أراد أن يعود، كما أن مسلسلات الاغتيالات المشهورة للعقول العربية صنعت حاجزاً من الخوف لعودة بعض العقول التي لديها حس وطني.

لذا يجب على الباحثين العرب أن يعتزوا بعروبتهم ووطنهم، ويضعوا أمامهم هدف واحد هو صنع المستحيل، والنهوض بالوطن العربي، خاصة أن تلك الأيام تشهد تحولاً عربيا جذرياً في كل الاتجاهات، وعلى كل باحث أو مدرس جامعي أن يهتم بطلابه ليصنع منهم جيلاً علمياً خالصاً، وعدم الالتفات إلي المغريات الغربية، ولا العقبات الموجودة في طريقهم، فليس للنجاح طعم أو معني بدون تعب ومشقة.

علينا أن نشجع البحث العلمي والاهتمام بالمكتبات، وتشجيع أبناءنا علي العلم وحث روح العمل المتفاني والجاد في نفوسهم، وزيادة انتمائهم لوطنهم وإسلامهم وعروبتهم، فتعليم ابن من أبناءك أفضل من تعليم ألف من أبناء الغرب، فبلادنا ووطننا العربي نحن من نصنعه ونحن من نهدمه.

وكانت مشاركة أستاذ علاء البصري مشرف منتدى المنهاج العراقي كالتالي:

تعقيبا على ما ذكر ولإدراك جانباً من أبعاد هذه الظاهرة، وتلمس بعضاً من تأثيراتها على واقع الدول العربية، ومستقبل عملية التنمية فيها لابد من إيراد بعض من المعطيات الإحصائية المتاحة عنها طبقاً لإحصاءات جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات العربية والدولية المهتمة بهذه الظاهرة، وكما يأتي :

1- يهاجر حوالي (100،000) مائة ألف من أرباب المهن وعلى رأسهم، العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء كل عام من ثمانية أقطار عربية هي لبنان، سوريا، العراق، الأردن، مصر، تونس، المغرب والجزائر . كما إن 70% من العلماء الذين يسافرون للدول الرأسمالية للتخصص لا يعودون إلى بلدانهم.

2- منذ عام 1977م وحتى الآن هاجر اكثر من (750،000 ) سبعمائة وخمسون ألف عالم عربي للولايات المتحدة الأميركية .

3-50% من الأطباء، و23% من المهندسين، و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون الى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا .

4- يساهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية خاصة وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم .

5- يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو34% من مجموع الأطباء العاملين فيها .

6- تجتذب ثلاث دول غربية غنية هي : الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا نحو 75% من العقول العربية المهاجرة .

وعقب العضو مبتدئ 1 عضو المنتدى قائلاً:

حتى وإن توفر المناخ المناسب لهم في الدول العربية أرى أنه لمن الأفضل أن يبقون في الدول التي هاجروا إليها وخصوصا المختصون في المجال النووي والنانوني والاتصالات وحتى في الكيمياء الحيوية لأنهم في حال لو فكروا في العودة إلى أوطانهم قد يشكل ذلك خطراً على حياتهم مثل ما تفضل الأخ محمد عريف.

والحل الوحيد هو توفير المناخ المناسب بعد عودة الاستقرار لتنشئة الأجيال القادمة، وبالفعل أخذت السياسة العلمية تتغير الآن في بعض الدول العربية هناك تشجيع وجوائز وغير ذلك من أجل تشجيع الشباب مما يدعو إلى التفاؤل.

وأضاف الأستاذ علاء البصري:

أيضا تعقيباً على أسباب هذه الظاهرة:

1- ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات العلمية، وانخفاض المستوى المعاشي لهم وعدم توفير الظروف المادية والاجتماعية التي تؤمن المستوى المناسب لهم للعيش في المجتمعات العربية .

2- وجود بعض القوانين والتشريعات والتعهدات والكفالات المالية التي تربك أصحاب الخبرات، فضلاً عن البيروقراطية والفساد الإداري وتضييق الحريات على العقول العلمية المبدعة، والتي تبدأ من دخولهم البوابات الحدودية لدولهم وصولاً لأصغر موظف استعلامات في الدوائر الرسمية، مما يولد لديهم ما يسمى بالشعور بالغبن .

3-عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي والإشكاليات التي تعتري بعض تجارب الديمقراطية العربية، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم، أو تضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر إستقراراً.

4-سفر أعداد من الطلاب إلى الخارج، إما لأنهم موهوبون، بشكل غير اعتيادي ويمكنهم الحصول على منح دراسية أو لأنهم من عائلات غنية، وبالنتيجة يندفعون إلى التواؤم مع أسلوب الحياة الأجنبية وطرقها حتى يستقروا في الدول التي درسوا فيها إذ إن فرصة (السفر) هذه وفرت لهؤلاء الطلاب الاطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى والتأثر بما موجود فيها من وسائل العيش، إضافة إلى توفر الجو العلمي المناسب بالمقارنة بين الحالة الموجودة في الدول العربية وبين ما هو موجود في الدول المتقدمة.

5-تكيف كثير من طالبي العلم مع الحياة في الدول الأجنبية، ومن ثم زواجهم من الأجنبيات، وبالتالي إنجابهم للأولاد، مما يضع المهاجر أمام الأمر الواقع فيما بعد، إذ يصعب عليه ترك زوجته وأولاده لاعتبارات عديدة منها أن زوجته وأولاده قد لا يستطيعون العيش في بلده الأصلي، وهم غير مستعدين لمصاحبته، كما أن كثيراً من التشريعات التي تضع إمامه العراقيل في حالة رغبته العودة إلى البلد الأصلي، وعلى سبيل المثال، عدم تعيين المواطنين المتزوجين بأجنبيات بمناصب عالية في بعض الدول العربية. وقد لا يستطيع توفير امتيازات لعائلته كتلك التي كانت متوفرة لديه سابقاً، ومع تقادم الأيام تنتهي لدى المهاجر فكرة العودة إلى الوطن الأصلي.

6- ويرى بعض الباحثين بأن من الأسباب الرئيسية، في بعض الدول العربية لهجرة العقول العربية، هو حالة الركود في تطور القوى المنتجة والذي وجد تعبيراً له في بقاء وسائل الإنتاج في الصناعة والزراعة وصيد الأسماك والرعي وغيرها دون تغيير، وحرمان سكان المجتمع من أبسط الخدمات الإنسانية، كتوفير مياه الشرب والكهرباء والرعاية الصحية وبرزت هذه الحالة في الدول العربية الفقيرة (غير النفطية) بصورة خاصة .

7-يعاني بعض العلماء من انعدام وجود تخصصات حسب مؤهلاتهم كعلماء الذرة وصناعات الصواريخ والفضاء، ناهيك عن مشاكل عدم تقدير العلم والعلماء في بعض الدول وما أصدق قول روبرت مكنمارا مدير البنك الدولي السابق، والذي قال في هذا الصدد (إن العقول تشبه القلوب بصفة عامة في أنها تذهب إلى حيث تلقى التقدير) وكذلك العقبات الناتجة من عدم ثقة بعض الدول العربية، لما يحملون من أفكار جديدة، وتخلف النظم التربوية والبطالة العلمية التي يواجهونها، ومشاكل عدم معادلة الشهادات .

8- صعوبة أو إنعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو لا يجدون عملاً يناسب اختصاصاتهم العلمية في بلدانهم وعدم توفير التسهيلات المناسبة وعدم وجود المناخ الملائم لإمكانية البحث العلمي . ولعله من الظريف بمكان أن نذكر في هذا المجال نادرة قديمة خلاصتها: إن فيلسوفاً اقترف ذنباً، فعلم به سليمان الحكيم بذلك فطلبه للمحاكمة، وبعد نقاش، لفظ حكمه قائلاً (سنحكم عليك حكماً أقوى من الموت) فاطرق الفيلسوف متملكه العجب وسأل ما هو؟ فأجاب الحكيم (حكمنا عليك إن تقيم بين قوم يجهلون قدرك.(

تشكل هذه الدوافع، غالبية الأسباب التي تؤدي إلى هجرة العقول العربية، ولا نستبعد وجود دوافع أخرى، كحب المغامرة، والعقد الشخصية، أو غيرها إلا أنها لا تأخذ صفة الشمولية وهي في كل الحالات دوافع فردية، ولا تحتل الأهمية بحيث تضاف كدوافع إلى مجمل الدوافع السابقة للهجرة.

ورأي العضو Scientist05 أن:

أهم الأسباب هو عدم توفر الدعم المادي والمعنوي فالمتميز منهم لا يحصل على تقدير من المجتمع وأيضاً الحكومات في بلادنا لا تسعى للاستفادة من العقول الموجودة ولا تطويرها.

مجدى المصرى2 عضو المنتدى كان رأيه :

أن هجرة العقول العربية ناتجة من سوء الإدارة فالبلدان العربية مليئة بالعقول والقدرات بكافة المجالات طب. هندسة. فيزياء. رياضه. إلخ وسأخص بالذكر هنا مصر فرغم وجود عدد ضخم من العقول في كآفة المجالات على مستوى العالم ولكن هنالك هجرة لتلك العقول و تلك الهجرة ناتجة عن سوء الإدارة لعدم وجود الكفاءة الإدارية بمفاصل الدولة و الوزارات المعنية سواء الاهتمام بتلك العقول أو توفير ما تحتاجه للإبداع أو حمايتها من الاغتيال كما حدث من قبل مع مصطفى مشرفه وعشرات غيره ونتمنى أن تنتهى تلك الفترة من تاريخ مصر بعد اجتيازها تلك الفترة الحرجة الحالية ونتمنى أن تتوفر جودة الإدارة بكل البلدان العربية وعدم اعتماد المسئولين على أصحاب الولاء أكثر منه أصحاب الكفاءة بالإدارة لكى تستطيع عقولنا العربية الانطلاق معبرة عن نفسها وبكل قوة.

وشارك العضو MohamedIBrahim برأيه التالي:

هو بالفعل موضوع مهم الحديث عنه خصوصاً مع التغيير الحادث في وطننا العربي وأمتنا الإسلامية والتوجه الذي ينبغي أن يكون تجاه نهضة الشعوب العربية والإسلامية والتي بدأت بعض الدول مثل إندونيسيا وماليزيا خطواتها في هذا الاتجاه بثبات وثبتت أقدامها، أما الوضع في وطننا العربي فما زلنا في مرحلة ما قبل الخطوة الاولي وهي لا تتعدي كوننا ما زلنا نفتقر في الأساس إلى الثقافة العلمية على مستوي المجتمعات.

سأجعل ردي مختصراً وفى خطوات معينة وأحاول فيه طرح رؤيتي الشخصية عن الموضوع من حيث ذكر الأسباب وبعض وسائل المعالجة لننتقل من مرحلة الحديث عن الظاهرة الي مرحلة تقديم حلول للمشكلة نفسها.

تتعدد الأسباب لظاهرة هجرة العقول العربية يبرز أهمها في الآتي:

1- عدم استقرار الأوضاع في الوطن العربي حيث أن دول العالم العربي لا يوجد فيها استقرار علمي بمعني أنه عندما تبرز حتي بعض النقاط الإيجابية فإنها إما تكون نتيجة جهد فردي أو جهود لوقت معين في المراحل الأولي لمحاولة جذب الاهتمام إليها ولكن في الأغلب لا ينظر المسئولين في الدول العربية إلي تلك المحاولات بعين الحقيقة.

2- ما زالت لدينا في المجتمعات العربية عقدة الخواجة وهي منتشرة في الوعي المجتمعي العام بأنه دائما ما تكون الدول الاجنبية بسكانها بتطورها أفضل منا في أي مقارنة حتي لو كانت مقارنة علي أساس فردي فالبعض ممكن تكلمت معهم أكثر من مرة يحب أن ينهي كلامه دائما بأحد أقوال العلماء من دول اجنبية ويهدف بها في الأغلب إلي محاولة التأثير علي الآخرين بأنه ما دام وجهة نظره يؤيدها عالم في الدول الغربية فإنه من المؤكد أن اقوال حتي بعض الباحثين أو المتخصصين في الوطن العربي ما هو إلا هراء.

3- ضعف مؤسسات الدولة في الدول العربية التي تعني بتنشئة الموارد البشرية علي مستوي علمي يليق بمتطلبات العصر الحديث يجعل من الأفراد الذين يمتلكون موهبة الإبداع وينجحون من الخروج من براثن شر تلك المؤسسات بأن يهاجروا بحثا عن تطوير قدراتهم خارج تلك البلاد العقيمة (من وجهة نظرهم).

4-سيطرة القطاع الخاص علي مجريات الأحداث الاقتصادية في البلاد العربية بثقافة الاستهلاك والاستيراد بعيداً عن ثقافة تشجيع البحث العلمي والتصنيع المحلي فمثلاً يجب على الدول العربية أن تقوم بوضع قوانين تجبر القطاع الخاص علي المساهمة في نطاق البحث العلمي وخدمة الإبداع عبر مشروعات الابتكار ودعم المخترعين والباحثين في المجالات المتعددة بالإضافة إلي زيادة الاهتمام من قبل القطاع العام بالدول العربية لتلك الأهداف مع الالتزام بالدقة في الإنفاق ووضع القوانين والآليات التي تضمن تنفيذ هذا تنفيذاً واقعياً بعيداً عن القرارات الكلامية والتي تستخدم للاستهلاك العلمي لا غير.

5-عدم وجود تشجيع وحماية للإبداع وحرية الاختراع والإبداع بل أنه فى بعض الدول بعض المجالات الحيوية التي يبدع فيها البعض فى النواحي العملية تواجههم مسائلة قانونية تجاه ما يفعلونه فبدلاً من ذلك يجب مراعاة الأمان في القوانين التي تصدر والتسهيلات لهؤلاء بدلاً من سياسة الكبت والخوف من الاستخدام الخاطئ لتلك الاختراعات بعيداً عن أعين الدولة فالأفضل أن تكون الأمور تحت رعاية الدولة بدلاً من أن تكون إما خارجها أو داخلها بما يضر فى الحالتين مصالحها.

6- الوعي المتدني لدي المجتمعات ومكوناتها من الأفراد والأسر والذي بدوره انتقل الي مؤسسات الدولة المختلفة بأهمية العلم والعلوم والإبداع الحر وعدم وجود ثقافة التقدم العلمي سبيل لتحقيق الرفاهية وعدم وجود ضوابط أخلاقية تلتزم بها المجتمعات تجاه أوطانها وما تزال تلك الشعارات التي ترفع عن أخلاق الالتزام بتنمية الدولة لم تخرج عن كونها مجرد شعارات للاستهلاك العام.

وسأكتب عن وسائل المعالجة للأسباب السالف ذكرها.

وعقب الأستاذ مناف دحروج مراقب عام المنتدى:

تهاجر العقول العربية إلى الخارج لأنها في تلك البلدان تلقي ما تتمناه فكم أستاذ جامعي باحث مفكر أتي بعد دراسة وعلم على مدار أعوام ليعود إلي بلده لينصدم بواقع مرير لربما حتي انه لا يلقي عمل أو وظيفة وإن وجد فإنها غالباً لا تلبي طموحه الذي يصبو إليه.

ولعل من أهم الأسباب يمكن أن أضعها بين أيديكم:

1-إقتصادية حيث إن الرواتب التي سيحصل عليها غالباً لا تلبي متطلبات الحياة.

2-إجتماعية البعض ينظر لمن أتي بفكر جديد أو علم جديد أو شيء آخر بأنه مختل أو أتي بفكر غريب وإن كان هذا الفكر سيؤدي إلى النهضة والتطور ولا ننسي النمل الأبيض الذي ينخر من الداخل والذي يهدم كل ما نريد بناءه.

3-علميا هناك أساتذة يرحلون بسبب الطلاب أنفسهم عندما يجدون اللامبالاة وهناك الكثير.

نصر حمادة عضو المنتدى شارك برأيه فيما يلي:

تعد ظاهرة هجرة العقول في الوطن العربي من أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي وهذه الظاهرة ليست جديدة بل تعاني منها الكثير من الدول النامية ولكن إذا أردنا أن نعالج هذه الظاهرة فعلينا أولاً أن ندرس وبشكل جدي ماهي الأسباب التي أدت إلى هجرة هذه العقول ومن ثم توفير الظروف والبيئة المناسبة لعودتهم واجتذابهم لأوطانهم، ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تلك الهجرة هو الجانب السياسي وسوء إدارة الحكم المتراكم في الوطن العربي بشكل عام ولا سيما بعد استقلال بعض أقطار الدول العربية من الاستعمار وانشغالهم بالصراعات السياسية والمذهبية والطائفية وعدم تولي اهتمام للبحث العلمي من أصحاب القرار السياسي، كما أن أسباب الهجرة الاقتصاد وما يترتب عليه من البحث عن التخصص والعمل المناسب لتوفير الحياة الكريمة والهروب من الواقع الذي يعيشه الوطن العربي المؤلم مقارنه مع الدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى عدم توفر المراكز البحثية العلمية وإجراء التجارب العلمية وانخفاض الخدمات الأساسية للباحث العلمي وهذا بدوره يؤدي إلى تثبيط وكبت الطموحات لدى الشباب والعلماء العرب مما يجعلهم الهجرة إلى الدول المتقدمة لتلبية رغباتهم وتفريغ طاقاتهم الفكرية والعلمية في خدمة الغرب، أما الحديث عن الحلول التي تساعد على الحد من هجرة هذه العقول وتشجيع العلماء المهاجرين على العودة إلى أوطانهم لن يكون إلا ببذل الحكومات العربية اهتمام بالغ من أجل عودة هذه العقول وتتولى هذا الأمر بشكل جدي وحازم وبصورة ملموسة، في الختام أقول أنني الآن أكثر تفاءلاً بعودة العقول المهاجرة إلى بلادهم وخدمة مجتمعاتهم خاصة بعد ثورات الربيع العربي وتغير الأنظمة والتي من شأنها سوف تؤثر إن شاء الله في بذل الجهود العربية والتركيز على توفير المتطلبات والاقتصادية الاجتماعية والسياسية الضرورية واللازمة لخلق بيئة ملائمة تواكب التطور العلمي والتقنية المتسارعة وإفساح الطريق والمشاركة الحقيقية لأصحاب الكفاءات.

د. حازم سكيك

أشكركم أعزائي على مشاركاتكم القيمة وإثراء الموضوع بمداخلاتكم التي وضعت الكثير من النقاط على الحروف لتبين لنا أن هناك مشكلة خطيرة وتدهور مستمر في وضع البحث العلمي في الوطن العربي، لو سألنا أنفسنا لماذا يهاجر الإنسان ويترك بلده وعائلته والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه لينتقل إلى بلاد الغربة التي تحول الإنسان إلى آلة للإنتاج في بلاد ليست له فيها جذور مثل البلد التي تربى وترعرع فيها. الهجرة لا شك أنها خسارة كبيرة للدولة وهذا يتضح من الإحصائيات التي وفرها لنا اخونا علاء البصري في مشاركته إلا أنه لا أحد من المسؤولين قدم حل أو تبنى حلاً لهذه المشكلة حتى العلماء الذين عادوا ندموا ومنهم من عاد ومنهم من بقى يناضل من أجل تغيير هذا الواقع.

العالم هو بطبيعته يحب البحث العلمي والاكتشاف فهل وفرت مؤسساتنا العلمية أو البحثية المناخ الملائم لهذا الامر؟ وأنا أعني المناخ وليس المكان لأن المكان وحده لا يكفي فكم من المراكز البحثية مؤسسة وموجودة إلا أنها غير فاعلة ولم تستقطب العلماء المهاجرين على العودة والبحوث التي تجرى فيها تكون في الأغلب بدافع شخصي بهدف الترقية أو الحصول على رتبة علمية وليس بهدف البحث في حد ذاته. كذلك لو وجد باحث متميز عن زملائه فتوضع في طريقه العقبات ويصطدم بروتين قاتل لكل طموح وعطاء.

النقطة الأخرى والتي لمستها عندما كنت أدرس في الخارج أن كل العاملين في المؤسسة من علماء وفنيين وطلاب بحث كلهم أسرة واحدة لا هم لهم إلا عمل المزيد من أجل مؤسساتهم ولم أشعر أن هناك من يفكر في نفسه أولاً بل المؤسسة هي الأساس وهذا يجعل العقول كلها في حالة تناغم وانسجام وتخيل ماذا يحدث عندما يفكر في نقطة واحدة مجموعة من العقول النابغة، في حين أننا هنا نجد أن كل فرد له تياره الخاص به وكل عقل في اتجاه لا وعليه رقابة ماذا فعل وهل قضى وقت الدوام في المؤسسة أم خرج وتأخر وأُشبه حالتنا مع حالة الغرب في هذا الجانب بالفرق بين فوتونات الضوء العادي وفوتونات ضوء الليزر.

الأمر الأخر أن الدولة تسخر كل إمكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية من أجل النهوض أكثر في البحث العلمي لإيمانها العميق بأن اقتصادها وقوتها السياسية ترتكز على تقدمها العلمي فتجد المؤسسات الصناعية تلجأ إلى المراكز البحثية من أجل ابتكار جديد أو حل مشكلة وتقوم بتسخير كافة الأموال اللازمة لإنجاح هذا العمل من خلال منظومة إدارية سلسلة وللأسف إن وجد هذا الأمر لدينا لوجدنا الاهتمام بتطبيق الروتين الإداري يفسد البحث العلمي فلا يستطيع الباحث مثلا شراء شيء إلا بموافقة من لا يعلم عن أي شيء فتتعطل العجلة وتثبط الهمة.

إذا هناك استقطاب واضح للعالم فكل هذه المغريات تدفعه إلى الهجرة ليس لعدم حبه لوطنه ولكن لأن شغفه بالبحث العلمي يدفعه للهجرة ليحقق ذاته وطموحه الذي لم يجده في بلده.

إن هذا الأمر جداً خطير لأننا نعيش الآن في عصر التقدم العلمي وعصر التكنولوجيا وإذا لم يتم العمل على إيجاد قوة جذب شديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لما عاد للوطن أي باحث وازدادت الفجوة بيننا وبين الغرب أكثر مع مرور الوقت وهذا يتحمله المسؤولون وأصحاب القرار وإن أقروا بتصحيح هذا الأمر ووضعوا القرارات اللازمة عليهم متابعة التنفيذ لأن كثيراً ما تضيع الأشياء في مرحلة التنفيذ وتصطدم بعقبات لا يستطيع حلها إلا أصحاب الكلمة العليا.

وأود أن أستشهد بهذه المقولة عندما سئل رئيس الوزراء في اليابان عن سر التطور التكنولوجي لديهم فأجاب: لقد أعطينا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال ملك.. فما بلكم ماذا قدموا للعالم عندهم بعد كل هذا وماذا نحن فاعلون.

لا أريد أن أضع اقتراحات وحلول فقد أجمل إخواني مجموعة من الحلول لو أخذت بعين الاعتبار من قبل المسؤولين لتحولنا إلى مجتمع يخشانا العالم ويحسب لنا ألف حساب.

وأضاف المشرف علاء البصري المقترحات من وجهة نظره كالتالي:

إن هذه المشكلة، أصبحت ظاهرة عامة، على مستوى الوطن العربي، ومعالجتها تحتاج إلى وقفه جادة، موضوعية وافق شمولي يتلمس تعقيدات الواقع العربي، ويستهدف الإحاطة بكل تناقضاتها، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد. وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرها، إلا أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات العربية، ولاسيما وأن الأشخاص الأكثر تأثرا بهذا العامل هم الأشخاص الأفضل أعداداً والأكثر كفاءاً لتسيير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريس في الوطن العربي. مما يتطلب إيجاد سبل علمية لصيغ التعامل الإنساني والحضاري مع الكفاءات العلمية.

وبحرص وطني، فضلاً عن محاولة وضع استراتيجية عمل عربية تشارك فيها الحكومات العربية كافة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتستهدف، على أقل تقدير، تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسماً من العقبات التي تواجهها، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية، عبر إجراءات عملية عديدة في مقدمتها:

1-إجراء مسح شامل لأعداد الكفاءات العربية المهاجرة بهدف التعرف على حجمها ومواقعها وميادين اختصاصاتها وارتباطاتها وظروف عملها.

2-صياغة سياسية عربية مركزية للقوى العاملة على أساس تكامل القوى العاملة العربية بحيث تمكن الدول العربية التي تواجه اختناقات في مجال القوى العاملة من التخلص من مواقعها، وتتيح للبلدان العربية الأخرى التي تواجه عجزاً في هذا الميدان من سد العجز لديها.

3- وضع البرامج الوطنية لمواجهه هجرة العقول وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الوثائق والأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء أصحاب الكفاءات .

4- حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات والروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة من بلدانهم وإزالة جميع العوائق التي تعيق ربطهم بأوطانهم، ومنحهم الحوافز المادية وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أوطانهم للمشاركة في عملية التنمية والتحديث .

5-الإستمرار بتنظيم مؤتمرات للمغتربين العرب، وطلب مساعداتهم والاستفادة من خبراتهم سواء في ميادين نقل التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشروعات.

6-التعاون مع منظمة اليونسكو لإقامة مشروعات ومراكز علمية في البلدان العربية لاجتذاب العقول العربية المهاجرة للإشراف على هذه المراكز والإسهام المباشر في أعمالها وأنشطتها.

7- احترام الحريات الأكاديمية وصيانتها وعدم تسيس التعليم أو عسكرته وهذا الموضوع له صله وطيدة باحترام حقوق الإنسان وخضوع الدولة والأفراد للقانون، وذلك بإعطاء أعضاء الهيئات الأكاديمية والعلمية حرية الوصول إلى مختلف علوم المعرفة والتطورات العلمية وتبادل المعلومات والأفكار والدراسات والبحوث والنتاج والتأليف والمحاضرات وفي استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة ودون تعقيد أو حواجز وصولاً لخير المجتمع الإنساني .

8- إعادة النظر جذرياً في سلم الأجور والرواتب التي تمنح للكفاءات العلمية العربية، وتقديم حوافز مادية ترتبط بالبحث والإنتاج ورفع الحدود العليا للأجور لمكافأة البارزين من ذوي الكفاءات وتقديم الحوافز التشجيعية والتسهيلات الضريبية والجمركية للوفاء بالاحتياجات الأساسية خاصة منها المساعدات التي تضمن توفير السكن المناسب وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بأعمالهم بصورة مرضية.

في ضوء ما تقدم، فإن معضلة هجرة العقول العربية، أتضحت مشكلة مزمنة يعاني منها الوطن العربي لاسيما وأن (المعرفة العلمية) في دول العالم المتقدم اعتبرت كثروة وقوة، وحددت أطر التعامل معها بقوانين شاملة في الإدارة والمالية وخضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية.

وتضيف هذه الإشكالية عبئاً جديداً لتداعيات وتأثيرات استمرار هجرة العقول العربية، مما يتطلب من جهات صنع القرار العلمي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأثير هذه الظاهرة آخذين بنظر الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرة ويصعب إيقافها بقرار سياسي، ولكن قد يتم تقليل تأثيراتها بشكل تدريجي بتظافر جهود المؤسسات العلمية العربية سواءً أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الاستراتيجي.

وقدم العضو MohamedIBrahim بعضاً من الحلول المقترحة:

وهنا أنا أضعها بافتراض وجود إرادة سياسية ومجتمعية جادة وفعالة في تحقيق النهضة العلمية ومحاربة ظاهرة هجرة العقول وتلك الإرادة هي الأساس ولكن تحدثنا عنها كثيراً لذا علينا أن نضع الحلول الفنية التي تكون جاهزة أمام من يمتلك القرار والإرادة لتحقيق ما نربوا إليه:

1- الاهتمام بأعداد مؤسسات الدولة علي أساس التوجه الجديد نحو النهضة العلمية والالتزام بأخلاقيات وضوابط وقوانين تحددها الظروف المتغيرة لكل دولة عربية علي حدا والحد من البيروقراطية وتسلط السلطات الأكبر وتفعيل الدور الرقابي الذاتي.

2- ضرورة الاهتمام بمناهج التعليم منذ المراحل الأولي للطلاب علي أساس غرس روح العلم وأهميته والانتماء والتوعية بالفرق بين التعاون في العلمي وبين استنفاذ العقول العربية فلا يعني أننا نحارب ظاهرة العقول المهاجرة أن لا نتعامل مع المجتمع العلمي خارج بلادنا بل يكون ذلك ضمن ضوابط أهمها الضوابط الذاتية التي يجب استحضار العوامل التي تدعم وجودها في الانسان العربي خصوصا الباحثين والعلماء وطلاب الدراسات العليا.

3-الإهتمام بالنشر العلمي ومحاولة علمنة المجتمع (ليس بمعني جعله مجتمعاً علمانياً بل جعله أكثر تعرضاً للعلوم والثقافة العلمية وثقافة البحث العلمي والاطلاع على الأخبار والبحوث ومحاولات النهضة) وذلك يفيد في جعل المجتمع العام أكثر ارتباطا.

4- توفير البيئة العلمية والاستقرار الأمني وتوفير الشعور بتلك الأهمية التي يمثلون لها للدولة والمجتمع.

5- توعية الشعوب حول أن سبب نهضة البلاد الغربية هي إيمانهم وتطبيقهم لمفاهيم اقتصاد المعرفة كأساس للنهضة الاقتصادية المطلوب الوصول لها.

6- تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في المجالات العلمية والأكاديمية ووضع القوانين والضوابط التي تمنع تحويل الأمر إلي لعبة تجارية ربحية بدون استفادة في عملية أعداد الموارد البشرية.

7- توفير المؤسسات التي تعني بشئون المبدعين والمخترعين والباحثين ووضع قوانين حماية الملكية الفكرية وحرية الإبداع وتفعيلها بما يكفل الحرية وحق المخترع أو الباحث فيما توصل إليه

8- تشجيع مجموعات البحث العلمي الجماعية وربط التخصصات التي تجعل من تنفيذ الأبحاث والأفكار موضع التنفيذ.

9- سد الفجوة بين المناهج الدراسية في مستويات التعليم المختلفة وخاصة الجامعية وما بعدها بالأفكار الحديثة وإضافة قواعد منهجية تفعل من إمكانية ديناميكية المعرفة التي يجب تحديثها أولاً بأول فى المؤسسات الأكاديمية التي تعاني عندنا الأمرين.

10- توفير المصادر العلمية وتشجيع الترجمة والنقل والتأليف ووضع قوانين وتفعيلها لحماية المؤلفين والناشرين مع الرقابة الإدارية وتنمية الرقابة الذاتية التي ستجعل من أصحاب مؤسسات النشر والطباعة يقومون بأنفسهم بالدور المراد منهم دون رقابة (مع الاحتفاظ بالرقابة لا حق التسلط حق اصيل) وتشجيع الأعمال الفنية والابتكارات والمبادرات وما غير ذلك.

11- تفعيل دور المسابقات والأنشطة في المؤسسات المختلفة والقطاعات المختلفة في الأنشطة العلمية والثقافية وأنشطة توعية الجماهير وزيادة أدوار المكتبات العامة ووضع إمكانية الحصول علي المعرفة بأبسط الطرق وتوفيرها للجميع بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

12- التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الغربية ونشر ثقافة التعاون العلمي القائم علي المشاركة العلمية بين الأوساط العلمية بين المجتمع.

هذه بعض الحلول التي في تصورها يمكن اتخاذها ان توفرت في دولة من دولنا العربية الإرادة السياسية والمجتمعية والإرادة الإنسانية لأفرادها للقيام بالنقلة النوعية في حضارة وتقدم ورقي بلدهم. وندعو الله أن تكون عما قريباً تلك النقلة بادئة في كل بلداننا العربية والإسلامية.

سلام ابراهيم

لخص العالم أحمد زويل المشكلة بكل بساطة واختصار والمسألة واضحة فالعالم محارب من مؤسسات الدولة بروتينها القاتل ووجود الرجال الغير كفء في أماكن القرار أو ارتباطهم (وليس إيماناً بمبدأ نظرية المؤامرة) بأجندات الدول المستوردة للعقول بالمغريات التي تتمناها كل عالم لديه أفكار يود تطبيقها أو رؤيتها تتجسم في أرض الواقع وبالتالي لا يمكن أن تنحل هذه المشكلة الجسيمة التأثير على واقع الأمة إلا بتغيير جذري بالحكومات واستقلال القرار وحب الحكومة للشعب الذي تحكمه .

وما زال الحوار مستمراً ويسعدنا اطلاعكم على الموضوع ومشاركاتكم فيه على الرابط التالي:

http://www.hazemsakeek.info/vb/showthread.php?39819

![]()